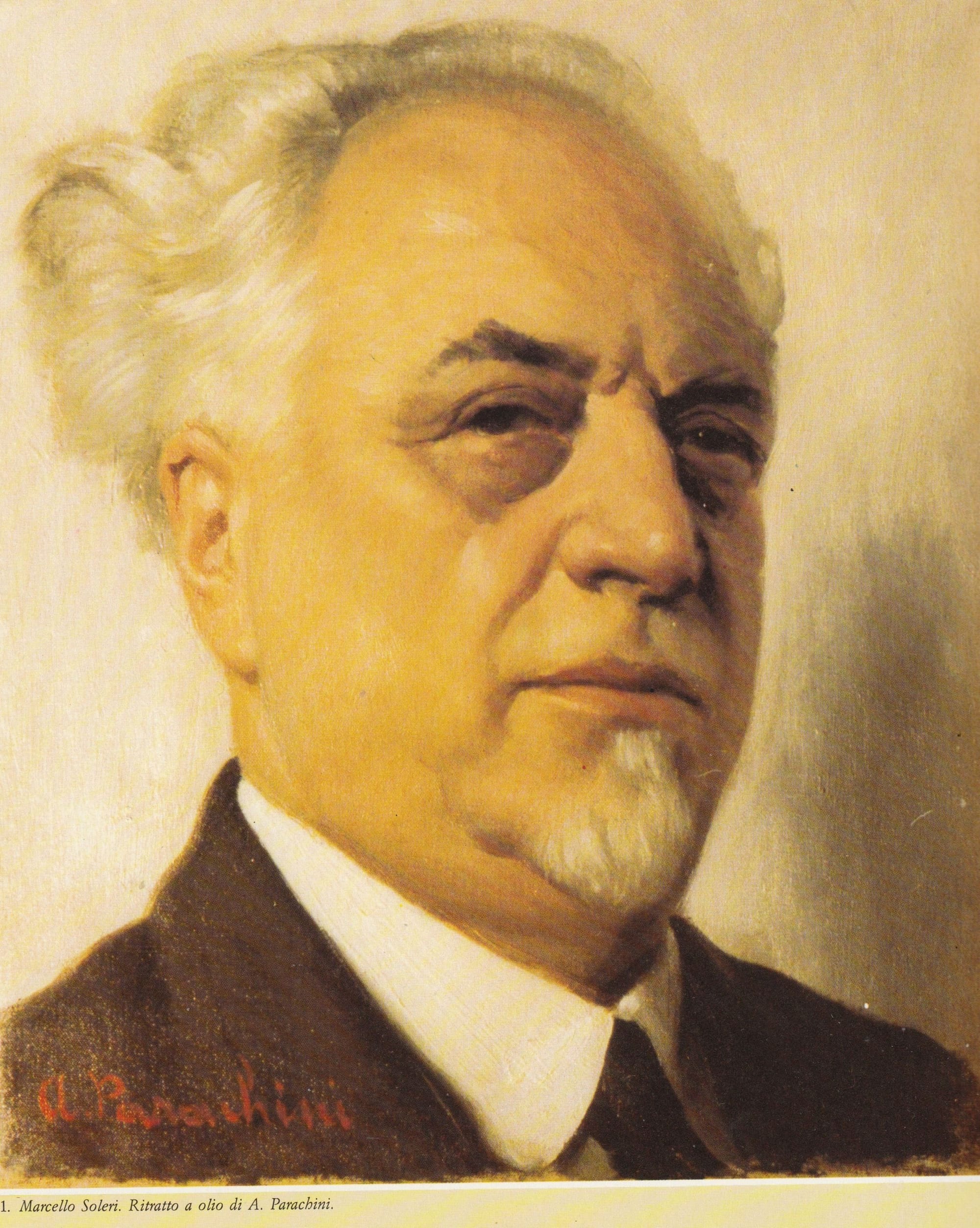

MARCELLO SOLERI UN LIBERALE (1882-1945)

Con Giovanni Giolitti e Luigi Einaudi, Marcello Soleri fu il terzo Statista espresso dalla Provincia Granda negli ottant'anni dalla proclamazione del regno:14 marzo 1861, non 17, che è il giorno della pubblicazione della legge nella “Gazzetta Ufficiale”. Se la datazione degli eventi dipendesse dal loro annuncio nella “Gazzetta Ufficiale”, la Repubblica andrebbe festeggiata non il 2 giugno ma il 19. Poiché la storia è fatta da persone, va ricordato che i due maggiori politici emersi nel Cuneese durante la guerra di Liberazione (1943-1945), uno, Tancredi (Duccio) Galimberti, avvocato, venne assassinato in Cuneo nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 1944 da scherani della Repubblica sociale italiana; l'altro, Dante Livio Bianco, avvocato, che gli subentrò quale comandante delle formazioni “Giustizia e Libertà” in Piemonte, morì in un incidente di montagna nel 1953, mentre la Granda,“area depressa”, era alle prese con la ricostruzione materiale e morale. Primo e insuperato memorialista dei “Venti mesi di guerra partigiana” (libropubblicato nel1946 inCuneodaArturoFelici, “Pànfilo”), candidato all'Assemblea costituente e giureconsulto di talento,Biancoeranelpienodelleenergie. Entrambi furono ricordati il 10 agosto 2024 a Saretto (alta Valle Maira) nell'80° degli Accordi tra partigiani italiani e resistenti francesi – di cui Galimberti fu pioniere e Bianco firmatario – presenti più francesi che italiani. Contrariamente a quanto pubblicato da un settimanale diocesano cuneese a quella rievocazione non comparvero affatto Michele Calandri e Gigi Garelli , dell'istituto cuneese per la storia della resistenza. Ma c'era, “oratore”, Sergio Soave, già deputato del PCI, PDS e DS, democratico non di nome ma di animo. La “Locanda” di Saretto, amorevolmente custodita da Marta e Giorgio Arrigoni qual era il giorno della firma degli Accordi, è sempre lassù, tra le vette. Passaggio stretto tra Italia e Francia. Si svalicava a piedi, come ai tempi di Bernardo di Chiaravalle. Con quello che accade tra rete ferrata e stradale fra Piemonte, Liguria e Oltralpe può sempre tornare comodo il passo del Sautron (m 2800 s.l.m.).

Liberali progressisti e popolari

Marcello Soleri morì a 63 anni. Era ministro del Tesoro dal 18giugno 1944, prima con Ivanoe Bonomi, poi con Ferruccio Parri. Godeva della piena fiducia di Alcide De Gasperi, ministro degli Esteri, di quello della Guerra, Manlio Brosio (nel cui studio forense torinese era cresciuto Bianco, che si laureò giovanissimo con una tesi sulla Borghesia) e del rispetto degli avversari politici, compresi comunisti, come Palmiro Togliatti, ministro della Giustizia, e socialisti, come Pietro Nenni, che ne conoscevano bene il sempre netto antifascismo, il patriottismo e la visione europeistica. Nel Cuneese il liberalismo fu “progressista” e “popolare”. Per capirlo basta sfogliare un album fotografico dell’epoca, leggere le cronache delle esposizioni agricole, industriali e commerciali, indagare sui nessi fra l’ artigianato e la moltitudine di artisti, storici, letterati della Provincia Granda affermatisi a livello nazionale. Spesso fecero riecheggiare la propria fama Oltralpe e oltre Oceano. Il caso dello scultore Davide Calandra, torinese di nascita ma cuneese per formazione ed elezione (come suo fratello Edoardo, pittore, poi scrittore e autore de “La Bufera”, romanzo storico a giudizio di Benedetto Croce secondo solo a “I Promessi sposi” di Alessandro Manzoni), non è che tra i più noti. Anche l’industrializzazione di primo Novecento – l’età del decollo delle imprese metallurgiche, meccaniche e affini e anche di produzione idroelettrica, cartiere, industrie chimiche e farmaceutiche, che affiancarono le diffusissime manifatture seriche – affonda radici nello stretto legame tra ricerca scientifica d’avanguardia e artigianato di qualità, tra “capitale” regionale e antica provincia. Lo conferma la vicenda del “meccanico” Giovanni Battista Cenoei Ceirano, pionieri della produzione automobilistica, affiliato alla loggia “Giordano Bruno” di Torino, in fraterni rapporti con i Milardi della “Vita Nova” di Cuneo e con il matematico cuneese Giuseppe Peano, affiliato alla “Dante Alighieri” di Torino. In quella cornice si collocarono la formazione, l'ascesa professionale e le fortune politiche di Marcello Soleri (Cuneo, 28 aprile 1882 - Torino, 23 luglio 1945). Il quale, diciamo subito, non risulta affatto iniziato ad alcuna loggia: e, senza prove documentarie, per asserirlo non bastano chiacchiere e insinuazioni. Suo padre, Modesto, originario della valle Maira, come i Giolitti e gli Einaudi (non molti altri luoghi d’Italia hanno espresso in così pochi chilometri quadrati una dirigenza tanto rilevante e continuativa nel tempo), era ingegnere capo della Provincia. All'epoca gli uffici tecnici dell'amministrazione provinciale e dei maggiori comuni per progettare e realizzare opere anche molto impegnative si valevano di personale proprio, orgoglioso di legare il nome a edifici di pubblica utilità. Socialista sulla scia dell’umanitarismo di Edmondo De Amicis, di cui fu compagno di studi in Cuneo (lontanissimo da Karl Marx e ancor più dai socialmassimalisti scalpitanti), Modesto Soleri morì nel 1898, appena cinquantenne. Venne ricordato con stima e affetto per il suo filantropismo umanistico, speculare a quello del socialista Serafino Arnaud, il “medico dei poveri”. Imperante Francesco Crispi, che per nascondere tante sue malefatte si atteggiò a uomo d'ordine, Modesto Soleri fu anche assegnato a “confino”, da scontare a Taggia, ove aveva parenti. Il suo primogenito, Elvio, nato al Alba il 27 febbraio 1880, si laureò ventiduenne in ingegneria idroelettrica a Torino. A ventisei anni pubblicò “Le centrali elettriche degli Stati Uniti d’America”, frutto di un lungo viaggio di studio oltre Atlantico. Fu poi per quarant’anni docente di comunicazioni elettriche al Politecnico di Torino, fondato nel 1906 e folto di cattedratici nativi della Provincia Granda: Euclide Silvestri, Giovanni Marro, Felice Garelli, Luigi Lombardi. Fu Elvio Soleri a dimostrare e a rivendicare la priorità di Alessandro Cruto, di Piossasco, quale inventore della lampadina elettrica, vanto del tanto più celebre e disinvolto Edison. Secondogenito, a ventun anni Marcello si laureò in giurisprudenza all’Università di Torino. Intrapresa la professione forense nello studio cuneese dell’avvocato Giacinto Dalmassi, nel 1907 sposò Tisbe Sanguinetti, figlia di un generale, da cui l’anno seguente ebbe il suo unico figlio: Modesto di nome, come il nonno, ma “filosofo” come lo ricorda chi ebbe il privilegio di conversare con lui nell'amplissimo “studio” in Piazza Vittorio Emanuele II, in Cuneo, o a un tavolino in corso Dante, dal quale, con occhio asciutto, contemplava il flusso della storia. Nel tempo i Soleri avevano stretto vincoli con famiglie di “notabili” della Granda e soprattutto del circondario di Cuneo: i Moschetti (che avevano dato un deputato alla Camera, Agostino) e tramite questi i Peano (che ebbero l’esponente di spicco nel prefetto Camillo, capogabinetto di Giolitti, eletto deputato nel 1913 per il collegio di Barge, ministro, senatore, presidente della Corte dei Conti dal 1922 al 1928), i Bocca e altre ancora. Il loro intreccio è stato ricostruito con dedizione e competenza dal rimpianto Roberto Albanese, esploratore instancabile di archivi pubblici e privati.

Soleri allaguidadellariscossaliberale

Quando Cuneo celebrò il VII centenario della fondazione, l’avvocato Tancredi Galimberti, all’epoca deputato su posizioni radical-democratiche, “inventò” che la città, mai capitale di uno Stato, neppure all'epoca dei Comuni e delle Signorie, lo era di un’idea: “la libertà”. La sua figura però poi si appannò. Ministro della Pubblica istruzione nel governo Zanardelli-Giolitti di inizio Novecento, via via scivolò su posizioni sempre più moderate, conservatrici e infine reazionarie. Perciò i liberali progressisti cercarono un nuovo punto di riferimento per Cuneo, con l'occhio volto a Roma. Lo individuarono nel trentenne Marcello Soleri dal pizzo alla moschettiere e dalla folta capigliatura da artista. Nel 1912 Soleri fu eletto sindaco di Cuneo alla guida di un blocco comprendente radical-democratici, il banchiere e industriale serico Marco Cassin, israelita, e Angelo Segre, venerabile della locale loggia “Vita Nova”, “trasferita” da Mondovì a Cuneo nel 1907 e poi forte di molti “triangoli”. Occorreva arginare l'ascesa dei clericali e riportare la città alla guida del rinnovamento della Granda, nel clima dell'Esposizione nazionale allestita a Torino nel Cinquantenario dell'Unità. Soleri vinse con programma di promozione del lavoro tramite la realizzazione di imponenti opere pubbliche: anzitutto la nuova stazione ferroviaria sull’altipiano e il viadotto ferrostradale sulla Stura, che invero richiese anni di lavoro. Opera degna degli antichi romani. L’anno seguente, passata la mano a Cassin, sindaco vicario, Soleri si candidò alla Camera e fu eletto deputato. Confutò l'addebito di ineleggibilità quale subeconomo dei beni ecclesiastici vacanti. Ancora una volta affermò la vocazione popolare e progressista del liberalismo, come di suo pugno scrisse nelle Memorie. Meno ostile di Giolitti all’intervento dell’Italia in guerra a fianco della Triplice Intesa (Regno Unito, Francia e Impero Russo) contro gli Imperi Centrali (Germania e Austria-Ungheria), intervenne affinché Cesare Battisti, socialista interventista, potesse dire la sua anche ai cuneesi. Benché l'elezione a deputato lo dispensasse dal servizio militare, Soleri fu volontario negli alpini, per condividere i rischi della sua gente. Fece la guerra nn nelle retrovie ma al fronte. Venne ferito da una pallottola che gli attraversò il torace e gli impose mesi di cure. Consegnò acute osservazioni a un diario solo in parte utilizzato nelle Memorie pubblicate nel 1949 dalla casa Einaudi, con prefazione dell’allora presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, monarchico e liberale. Vi espresse giudizi severi sul ritardo di settori fondamentali dello Stato. Il 17 giugno 1915, da poco giunto al fronte, annotò: «A Monte Crostis l’ufficio del Comando è una piccola tenda, ove sono stati trasportati tutti gli scartafacci che il Comando deve trascinarsi dietro. L’Italia è sempre la stessa, burocratica.»

La pattuglia liberale nell'agonia del regime parlamentare

Dalla guerra il Regno uscì ancora più appesantito dalla burocrazia. Il numero dei Ministeri e degli Alti Commissariati risultava pressoché doppio rispetto al passato e cinque volte superiore all'età di Cavour. Il fascismo fece il resto. Moltiplicare i Ministeri e cambiarne continuamente titolari e sottosegretari era andazzo dai tempi di Crispi. Continuò anche con il “duce”; non mutò dopo il 1945 e perdura. Nelle elezioni del 16 novembre 1919 – con il riparto dei seggi in proporzione ai voti riportati dai partiti su scala provinciale – nella “Granda” i liberali crollarono a tre soli deputati su dodici seggi in palio: Giolitti, Peano e Soleri, contro quattro popolari (cioè cattolici), quattro socialisti e un “agrario” (il braidese Bianchi), che passò subito nelle file dei democratici benché eletto anche con voti di nazional-fascisti. Confluì poi con i giolittiani che nelle elezioni del maggio 1921 si presero la rivincita e salirono a sei. Ma la loro riscossa si verificò solo nel Cuneese. A livello nazionale i rapporti di forza rimasero pressoché identici: comunisti, socialisti e popolari conquistarono metà dei seggi, ma non erano certo in grado di formare una maggioranza perché erano gli uni contro gli altri armati. La Camera non seppe esprimere un governo stabile, neppure dinnanzi al clima sempre più drammatico di guerra civile strisciante. Quello fu il prezzo della proporzionale: i gruppi parlamentari salirono dagli 11 del 1919 a 14, divisi su tutto. L’Italia che aveva vinto la guerra perse la pace. Dopo l’avvento di Mussolini alla testa di un governo di ampia coalizione (sino all’ultimo minuto comprese anche un socialista, Gino Baldesi, e il liberale Einaudi, neppure consultato; del resto il futuro “duce” era ansioso di mostrare ai “compagni” d’aver ragione e di attenderli al suo fianco), i collegi uninominali, che dal 1848 avevano concorso a formare una dirigenza parlamentare di valore, furono sostituiti con i collegi regionali. Alle elezioni del 6 aprile 1924 Giolitti capitanò un “listino” schiettamente liberale contrapposto alla Lista nazionale (“Listone”) aggrumata attorno al Partito nazionale fascista. Ottenne tre seggi: tutti e tre per candidati della “Granda”, Giolitti, Soleri e l’avvocato Egidio Fazio, di Garessio. A loro si aggiunse Giovanni Battista Boeri, nativo di Taggia, massone della loggia “Garibaldi” di Porto Maurizio, tra i fondatori nell'ottobre 1922 del partito liberale italiano, eletto nella Lista nazionale ma immediatamente passato all'opposizione, con dichiarata irritazione di Mussolini, come ricorda Filippo Bruno in “La Riviera dei Framassoni” (La Spezia, Il filo di Arianna, 2025). In Aula Boeri ricordò al “duce” che in forza dello statuto i deputati non rappresentavano un partito ma la “nazione”. Ognuno rispondeva alla propria coscienza, non a ordini di un “prete intrigante”, come Giolitti definì don Sturzo, né di chi era agli ordini di Mosca. E così recita l'articolo 67 della Costituzione vigente, più vicina allo Statuto Albertino di quanto paia o piaccia a tanti capibastone: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione [termine fatuo ad avviso di chi scrive: meglio sarebbe stato dire “il popolo”, come nell'articolo 1] ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato»: né degli elettori (il voto è o non è segreto? Come fa il parlamentare a sapere chi lo ha votato?) né di un “partito”. Esercita il mandato senza bisogno di tessere, né di camicie o di stole. Visti i risultati delle votazioni, a mente fredda l’ottantaduenne Giolitti capì che non tutto era perduto. I neoeletti iscritti al PNF erano solo 227, poco più del 40% dei deputati in carica. Inoltre, in gran parte erano degli “ex” : liberali, radicali, popolari, socialisti, sindacalisti... Era il caso del racconigese Giambattista Imberti, originariamente liberale, poi popolare, infine fascista, e del monregalese Guido Viale, già liberale, poi prono al regime con adulazioni invereconde (eppure sapeva che sarebbero state pubblicate, a futura memoria, negli Atti del consiglio provinciale). Dunque era possibile un “ribaltone”. Per attuarlo occorreva però stare in Aula. Invece, in risposta all’assassinio di Matteotti (addebitato a Mussolini, ma senza prove convincenti come ricorda Gianpaolo Romanato nella biografia del deputato socialista, ed. Bompiani), socialisti, popolari, repubblicani e “democratici” al seguito dl massone e teosofo Giovanni Amendola lasciarono l'Aula e si arroccarono in una sala attigua, in retorico e sterile “Aventino”. Fu il suicidio della democrazia parlamentare. Regalò al PNF una vittoria che in quel momento era ancora lontana dall'essere sicura.

Dalla “morta gora” alla Ricostruzione

I “giolittiani”, come i deputati del partito comunista d'Italia, rimasero al loro posto, rispettosi dello statuto. Ma erano una pattuglia esigua. Da quel momento Mussolini ebbe la via in piano per conquistare lo Stato. Enunciò il suo programma: annientati il socialismo e la massoneria, intendeva cancellare lo Stato liberale e sostituirlo col lo Stato integralmente fascista, senza opposizione alcuna. Per Soleri, allo scioglimento della legislatura e quindi al termine del mandato (pochi mesi dopo la morte di Giolitti, 17 luglio 1928) e dopo la costituzionalizzazione del Gran Consiglio, iniziò la “morta gora” di cui scrisse nelle “Memorie”. La vera storia del Cuneese del quindicennio seguente rimane da scrivere. Continuò ad avere rapporti personali ed epistolari con antifascisti come il massone Domenico Maiocco e con Ivanoe Bonomi, che, sorvegliato, lo visitò a Cuneo. Socio del Rotary Club di Cuneo e del vivacissimo Circolo 'l Caprissi non piegò mai la testa, anche se la sua targa di avvocato veniva rimossa da teppaglia fascista. Soleri fu il primo a parlare ai cuneesi dopo la revoca di Mussolini da parte di Vittorio Emanuele III, che il 25 luglio lo sostituì con il maresciallo Pietro Badoglio. Dopo la resa del 3-8 settembre, da Cuneo, ormai nelle mani del partito fascista repubblicano prono ai tedeschi di Hitler, munito di carta d'identità contraffatta per non essere arrestato Soleri raggiunse Roma e, come tanti politici e militari, riparò per mesi in San Giovanni in Laterano, basilica extraterritoriale. Consegnato al Rettore l'incarto delle Memorie, scritte “a mente”, passò in dimore private sino alla liberazione della città. Alla formazione del governo di CLN presieduto da Bonomi ,Soleri assunse il ministero del Tesoro, pilastro della Ricostruzione. Lo rimase nel governo Parri. Minato da “anemia perniciosa”, promosse il prestito nazionale. Lo propugnò a Napoli il 15 aprile e a Milano il 15 luglio. Registrò un enorme successo. Ma ormai era allo stremo. Si trasferì a Torino e vi si spense la mattina del 23 luglio. Morì proprio quando l’Italia, il Piemonte e il Cuneese avevano più bisogno di lui: nella ricostruzione. Poiché sono gli uomini, non le “strutture”, a fare storia, la sua scomparsa sguarnì il liberalismo subalpino da chi poteva fissare negli occhi tanti “antifascisti postbellici”, sicuro di non dover abbassare lo sguardo. Il liberalismo si restrinse sempre più. Ma sino all’ultimo ebbe nella Granda il suo bastione. Vi fu un tempo in cui al Senato si contavano due soli liberali: Giovanni Malagodi e il cuneese Giuseppe Fassino. Il primo al governo, il secondo a fare il “gruppo parlamentare”. In coerenza con una tradizione che contava due secoli. Nel marzo 1948 l'Editore Garzanti pubblicò la biografia di Soleri scritta da Raimondo Collino Pansa (nato a Cuneo nel 1891) con una partecipe prefazione di Ivanoe Bonomi, datata ottobre 1947: opera essenziale per chi voglia meditare sull'evoluzione della vita politica italiana. Una biografia aggiornata nell'80° della sua morte aiuterebbe a capire l’“anomalia” del Cuneese, baluardo liberale nel quadro del Piemonte e ancor più dell'Italia europea da lui vaticinata, contro nazionalismi e populismi, all'insegna del “senso dello Stato”: che si coltiva e si perpetua anche nell'ambito di una Federazione liberamente voluta e suffragata dal consenso dei cittadini, altra cosa rispetto all'Unione attuale. Utopia? Può darsi. Ma senza “sogni” la “realtà” risulta ripugnante e insopportabile.

Aldo A. Mola

DIDASCALIA: Ritratto a olio di Marcello Soleri (1882-1945) di A. Parrachini. Con Giolitti ed Einaudi, Soleri è uno dei tre più prestigiosi statisti liberali d'Italia tra inizio Novecento e immediato dopoguerra. Morì mentre, ministro del Tesoro, stava guidando il Paese a risalire la china dopo cinque anni di guerra.