LUIGI CAPELLO, SACERDOTE DI MARTE

Caporetto non fu una “disfatta” La Festa dell'unità d'Italia e delle Forze Armate è propizia per riproporre all'attenzione il generale Luigi Capello, una figura centrale nella storia militare e politica d'Italia dalla guerra per la Libia all'avvento del regime fascista (1911-1927). Di Luigi Cadorna qualche cosa è stato detto recentemente nella puntata di “Una giornata particolare” dedicata da Aldo Cazzullo a “La disfatta di Caporetto”, didatticamente discutibile e fuorviante sin dal titolo. Infatti la “battaglia di Caporetto” fu, sì, una sconfitta e si risolse nella “rotta”. Costò circa 30.000 caduti, 300.000 prigionieri, altrettanti “sbandati” e ingente perdita di armi e magazzini. L'offensiva austro-tedesca determinò l'arretramento degli italiani sulla linea dal Monte Grappa al Piave, ma non fu “la disfatta”, cioè una catastrofe irrimediabile, tale da compromettere qualunque possibilità di ripresa. Non generò né il crollo dell'esercito né il collasso dell'Italia. Anzi, come mostrarono i fatti e riconosce la storiografia, la ritirata, coordinata dal Comandante Supremo Cadorna secondo il piano approntato da tempo, pose le basi della “battaglia d'arresto” e le premesse per la riscossa e la vittoria sull'impero austro-ungarico del 3-4 novembre 1918. Con essa gli italiani ottennero di attraversare in armi l'Austria, per colpire da sud la Germania, che cacciò Guglielmo II e si arrese a confini inviolati. Fu l'Italia di Vittorio Emanuele III a dare la spallata vincente nella Grande Guerra. Nel racconto televisivo il generale Capello, comandante della II Armata, la più ingente mai allestita dall'Esercito italiano (circa 900.000 uomini), è rimasto marginale, mentre Cadorna è stato bersaglio di “addebiti”, che in realtà vanno a suo merito: a cominciare dalla sua motivata preoccupazione (non “ossessione”) per il “disfattismo” che nel corso del 1917 saliva dal paese al fronte. Cadorna lo denunciò al presidente del Consiglio Paolo Boselli in quattro lettere, rimaste senza risposta, e in audizioni in sede di governo, neppure messe a verbale. Quanto alle misure adottate dal Generalissimo per reprimerlo, va constatato che non vi fu alcun mutamento formale né sostanziale dopo la successione di Armando Diaz a Cadorna il 9 novembre 1917. Lo documentano le statistiche delle condanne a morte pronunciate in contraddittorio dai Tribunali di guerra: 1008 nei quarantun mesi di guerra, di cui 728 eseguite. A parte il picco del maggio 1917 e quelle dell'ottobre seguente, le condanne pronunciate nel febbraio e nell'aprile del 1918 furono identiche a quelle del maggio e del luglio 1916, mentre le 10 condanne sentenziate nel luglio 1918 furono pari a quelle dell'aprile 1917. Eppure Diaz ebbe importanti vantaggi su Cadorna: un fronte ridotto di centinaia di chilometri, armamento nettamente migliore, in specie nell'artiglieria e nell'aviazione, ingenti rifornimenti di vestiario e di alimenti. Sino al 1914 l'Italia era un paese ancora prevalentemente agricolo. Il suo apparato industriale era nettamente inferiore a quello di Germania, Francia e Gran Bretagna. La “macchina bellica” giunse a pieno regime con la primavera del 1918. Inoltre, dopo “Caporetto” tutti si schierarono compattamente a sostegno delle forze armate al motto “resistere, resistere, resistere”. La guerra divenne “della nazione”, come titola una mostra curata da Aldo G. Ricci. A differenza di quant'era avvenuto nel 1917, nel 1918 nessun socialista intimò “non più un inverno in trincea”. I cattolici non rilanciarono l'esortazione di Benedetto XV a porre fine alla “inutile strage”. Alla Camera prevalse il “fascio nazionale”. Anche personalità pacate come Ernesto Nathan, gran maestro del Grande oriente d'Italia e già sindaco di Roma, incitarono a schiacciare come serpenti persino i “pacifisti”.

I Comandanti sotto inchiesta Poi avvenne l'inverosimile. Dall'ingresso in guerra la Camera dei deputati aveva sfiduciato due governi: quello presieduto da Antonio Salandra, che il 20 maggio 1915 le aveva estorto l'intervento, tenendola all'oscuro degli accordi segretamente conclusi a Londra il 26 aprile precedente con la Triplice Intesa anglo-franco-russa, e quello di Paolo Boselli, costretto alla dimissioni proprio il 24 ottobre 1917, da deputati ignari di quanto stava accadendo al fronte. Su impulso degli umori serpeggianti in un Parlamento che si riunì anche in “comitati segreti” per non far trapelare all'esterno le sue profonde divisioni, il 18 gennaio 1918 fu istituita la “Commissione d'inchiesta sugli avvenimenti dall'Isonzo al Piave (24 ottobre-9 novembre 1917)”. Essa “udì” 1012 “testimoni”: 101 generali, 29 deputati, tre senatori e militari di tutte le armi. Concluse i lavori nel giugno 1919 e ne pubblicò le conclusioni in due volumi. La Relazione venne scritta dal colonnello Fulvio Zucaro “sotto l'assillo di altrui ansiosissima impellente pressione”, cioè incalzato dal presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti. Per primo fu stampato il secondo tomo: “Le cause e le responsabilità degli avvenimenti”. Mentre la guerra imperversava, la Commissione, presieduta da Carlo Caneva, a suo tempo rimosso dal comando della guerra in Libia ma ripagato con la nomina a generale d'esercito, e formata da militari e da tre “politici” (incluso il socialista e massone Orazio Raimondo), pose implicitamente sotto accusa i vertici delle forze armate. Tra altri furono sospesi dalle funzioni Luigi Cadorna, che guidava con prestigio e alto credito la delegazione italiana al comando interalleato a Versailles, e Luigi Capello, comandante della V Armata, da lui rapidamente organizzata in vista della riscossa. Anche in altri Stati in guerra i “Generalissimi” vennero sostituiti, ma mai destituiti proprio per non demoralizzare la “macchina bellica” sottoposta a tensioni senza precedenti e per non divaricare forze armate e “politici”. L'istituzione della Commissione d'inchiesta rispose invece all'intento di mostrare che nessuno era “intoccabile”. Ma sino a quale grado poteva spingersi? In forza dello statuto del 1848 il comando delle forze di terra e di mare era prerogativa del re. Il sovrano non lo esercitava personalmente ma tramite un comandante nominato dal governo: il capo di stato maggiore dell'esercito, istituito nel 1882. Le sue funzioni erano state precisate per i tempi ordinari, ma non in caso di guerra. Non vi aveva provveduto neppure Giovanni Giolitti, che nel 1911 dichiarò guerra all'impero turco per la sovranità sulla Libia. L'“Inchiesta su Caporetto” rischiava di superare il livello di guardia e di investire la Corona, bersaglio di quanti in Italia proclamavano di voler “fare come in Russia”: una rivoluzione che per rovesciare la “borghesia” doveva anzitutto abbattere la monarchia. Le polemiche assunsero toni violentissimi. Contrariamente a quanto si proponeva Nitti, la pubblicazione delle risultanze della Commissione gettò benzina sul fuoco. Di Cadorna essa convenne che molti testimoni ne riconobbero “l'alto ingegno e le preclare qualità di energia”. Nessuno ne pose in dubbio l'“onorabilità di uomo, di cittadino e di soldato”. Però gli venne imputata la “presunzione dell'infallibilità del giudizio proprio”, l'“insofferenza di ogni diverso giudizio e apprezzamento”, il suo “isolamento da tutto il resto dell'esercito, dalle autorità civili e dalla popolazione”. Per di più pareva “pessimo conoscitore di uomini”. La Commissione concluse che Cadorna era “un tipo pronunciatissimo, qual altro mai, di egocentrico”. Però proprio quella “forma mentale” costituiva anche “una forza” perché ne derivava “la calma di fronte a situazioni difficili e la tenacia dei propositi, entrambe alimentate dalla fiducia in sé”. Come Cadorna mostrò, in guerra e nel difficile dopoguerra. Di tutt'altro tenore sono le pagine dall'Inchiesta dedicate al generale Luigi Capello, “oggetto di critiche assai severe per parte di un gran numero di testimoni” che ne deplorarono il “carattere aspro e irascibile, ed un linguaggio adirato, violento, talora inqualificabile”. Il suo sistema di governo delle truppe si era basato “sul terrore, sulle minacce, sull'oppressione e sarebbe stato improntato persino a crudeltà”. Durissimo nei confronti dei generali ai suoi ordini, nei riguardi delle truppe assunse persino la forma di vessazione. Era stato tacciato di “prodigalità di sangue” sin dai tempi della guerra di Libia. La sua reputazione era quindi “artifiziosa”, propiziata “da uomini politici, scrittori, artisti e sovrattutto da giornalisti che ne secondarono l'ambizione di salire sempre più in alto fino alla maggiore carica dell'esercito”. La Commissione non ne mise in forse le “alte doti intellettuali” e le “qualità di energia e di organizzazione” ma, tramite i “testimoni”, ne dipinse l'arrivismo, l'ambizione sfrenata e la “sopraffazione” del Comandante Supremo, che dette “preminente importanza alle qualità tecniche” del suo subordinato in funzione della vittoria. In conclusione la Commissione dichiarò di astenersi dal pronunciare un giudizio che ne avrebbe leso profondamente l'onore. Però acquisì e pubblicò quanto bastava per classificarlo “un macellaio”.

Luigi Capello: un “fratello d'Italia”... Ma chi era davvero Capello e quale fu il suo itinerario successivo alla rimozione e dalla pubblicazione della risultanze dell'Inchiesta? Nato a Intra nel 1859, di famiglia piccolo borghese, allievo dell'Accademia Militare a 16 anni, sottotenente di fanteria a 19, ufficiale di Stato Maggiore a 27, dopo la Scuola di Guerra, accompagnò al servizio la pubblicazione di articoli spesso polemici sul conservatorismo nelle forze armate. Colonnello dal 1898, il 15 aprile 1910 venne iniziato massone nella loggia torinese “Fides” e fu registrato nella matricola del Grande Oriente d'Italia al numero 31.681. Da due settimane era maggior generale. Dunque, non entrò in loggia per fare carriera. Dal Settecento la massoneria era riferimento dei militari: nel regno di Sardegna, nell'Italia franco-napoleonica e, ancor più, con la fusione del “movimento” di Garibaldi, primo massone d’Italia <?>, nel regio esercito. Prima di lui erano entrati in loggia uno stuolo di ufficiali, da Giacomo Sani a Ugo Cavallero, futuro Maresciallo d'Italia. Comandante della Brigata Abruzzi dal 1910, Capello si distinse nella guerra di Libia con la vittoria sui turchi a Derna. Comandante della 25^ divisione in Sardegna, con l'intervento fu assegnato alla III Armata. Tenente generale, a inizio agosto 1916 ottenne il primo successo dell'intera Intesa: l'ingresso in Gorizia, dopo lunga preparazione. Stimato da Cadorna, che non ne condivideva né il massonismo né la manifesta ricerca di consensi in ambienti non propriamente militari, il 1° giugno 1917 fu nominato comandante della II Armata. In un mese di attacchi (18 agosto-15 settembre) occupò l'altipiano della Bainsizza. L'offensiva si esaurì. In vista della probabile stasi invernale e di un attacco nemico ormai libero sul fronte con la Russia, stravolta dalla rivoluzione, e mentre i franco-inglesi ritirarono le artiglierie “prestate” all'Italia, Cadorna ordinò il passaggio dallo schieramento offensivo alla “difesa a oltranza” su tre linee. Fautore della controffensiva, Capello non eseguì le disposizioni. Da Vittorio Emanuele III il 6 ottobre fu insignito della Gran croce dell'Ordine militare di Savoia, decorazione suprema. Sofferente di nefrite e temporaneamente sostituito dal generale Montuori, solo il 19 ottobre, dopo un colloquio con Cadorna, impartì tardivamente le disposizioni necessarie al cambio di schieramento. Tornò al comando il 23, vigilia dell'offensiva austro-germanica che, dopo un bombardamento iniziato alle 2 del mattino, travolse proprio il tratto di fronte di sua competenza e azzerò le comunicazioni telefoniche e telegrafiche. L'artiglieria del XXVII corpo d'armata non sparò un colpo. Il suo comandante, Pietro Badoglio, fu irreperibile per un giorno. Dopo la rotta, il 26 novembre Capello fu nominato comandante della V Armata. Rimosso, si difese prontamente con la Memoria “La 2^ Armata e gli avvenimenti dell'ottobre 1917”. Nel settembre 1919, dopo la pubblicazione dell'Inchiesta, fu collocato a riposo, come Cadorna. Era la fine? Aveva sessant'anni. Continuò a difendersi con libri, articoli, conferenze, dai toni spesso polemici mentre i governi, di modesta consistenza politica, miravano a smobilitare e a pacificare gli animi con la celebrazione del sacrificio, culminata con la tumulazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria. Comprensibilmente ansioso di ottenere una riparazione solenne, Capello assecondò il “movimentismo” di Benito Mussolini, che gliela lasciò intravvedere. Il 31 ottobre 1922 sfilò con i generali Gustavo Fara e Sante Ceccherini, massoni come lui, alla testa del corteo di militi festeggianti l'insediamento del nuovo governo, che ebbe Diaz ministro della Guerra. Da metà febbraio 1923 il quadro politico ebbe assetto definitivo con la fusione dei nazionalisti nel Partito nazionale fascista, suggellata dalla dichiarazione di incompatibilità tra fasci e logge massoniche, seguita nel 1924 dall'espulsione dei massoni dal partito. Capello, che aveva presieduto varie iniziative della Milizia fascista, scelse l'Ordine liberomuratòrio. La Relazione della seconda Commissione d'inchiesta sui fatti del 1917 attenuò gli addebiti nei suoi confronti e gli riconobbe le qualità di comandante premuroso anche dei suoi soldati, ma rimase inedita. Mussolini preferì tenere sotto scacco tanti generali.

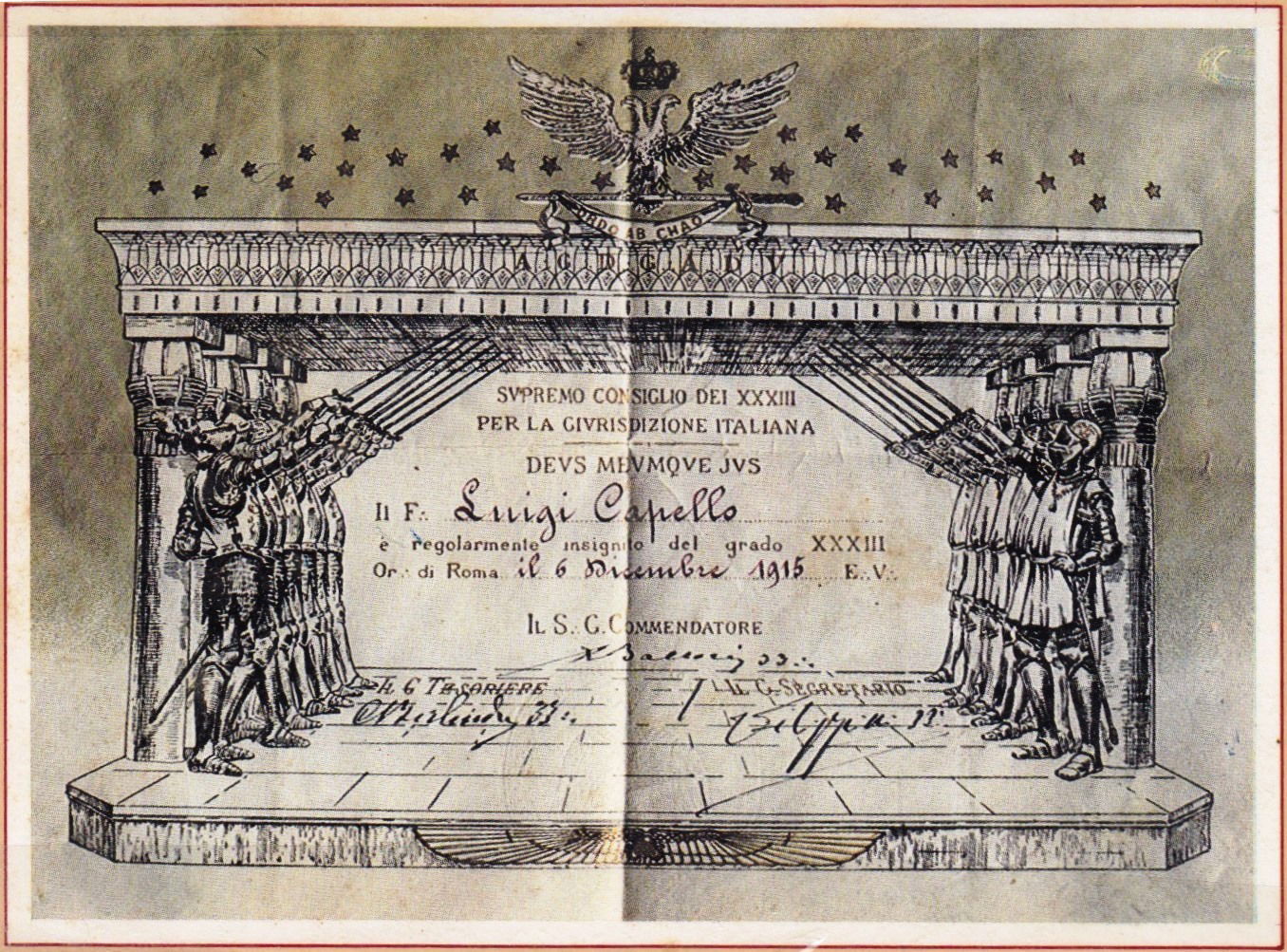

...al carcere e all'oblio I devastanti assalti squadristici alle logge culminarono con quello alla sede del Grande Oriente, difesa personalmente da Capello. La sua opposizione al regime incipiente divenne palese. Come scrive, sulla scorta di molti saggi e documenti, Maria Luisa Suprani Querzoli in Malgrado. La verità sul generale Luigi Capello (Mazzanti Libri, 2023), si avvicinò all'antifascismo militante di “Pace e Libertà” e fu artatamente coinvolto nell'attentato alla vita di Mussolini ordito dal socialista riformista (non massone) Tito Zaniboni, tallonato da Carlo Quaglia che agiva d'intesa con i servizi di polizia per compromettere quel che rimaneva delle opposizioni non estreme. Il 4 novembre 1925 Zaniboni fu arrestato nella camera d'albergo dalla cui finestra si accingeva a sparare al “duce”. Capello fu a sua volta arrestato a Torino quale suo complice. Era la prova del coinvolgimento della massoneria, proprio mentre il Senato stava per discutere la legge che proibiva ai pubblici impiegati l'iscrizione a società segrete, come le logge erano dipinte. Senza alcun elemento probante, il Tribunale speciale per la difesa dello Stato nell'aprile 1927 condannò Capello a trent'anni di reclusione (tre dei quali in regime cellulare) e alla radiazione dall'esercito. Nelle piazze ne era stata chiesta l'esecuzione capitale. Scontò la pena parte tra le sbarre, parte in clinica a Formia e dal 1935 nella sua modesta abitazione a Roma, condivisa con la moglie, Lidia Bongiovanni, e la figlia Laura Borlenghi. Morì il 24 giugno1941, amareggiato dalla perdita di Derna, sua gloria di quarant'anni prima. Il regime impose funerali strettamente privati. Nel 1946 sua figlia pubblicò “Generale Capello: Numero 3264” (Garzanti): curiosamente il numero del suo diploma di alto dignitario del Rito Sozzese Antico e Accettato. Solo nel 1947 fu “riabilitato”. Però rimase in un cono d'ombra sino alla pubblicazione del suo Memoriale “Caporetto perché?” (Einaudi, 1967), con prefazione di Renzo De Felice. Dal carcere soleva scrivere alla moglie: “La storia è galantuoma”. Ma lo è solo grazie a studiosi che vanno oltre gli opportunismi: “per la Verità”, come appunto scriveva Luigi Capello.

Aldo A. Mola

Didascalia: La tomba di Luigi Capello individuata dopo lunghe ricerche e fotografata nel cimitero del Verano (Roma) dalla professoressa Maria Luisa Suprani Querzoli, che l'ha riordinata “curata” e la raccomanda alle Istituzioni e a quanti hanno a cuore la Memoria dell'Italia.

Il Diploma di grado 33° del Rito scozzese Antico e accettato rilasciato al gen. Capello dal Sovrano Gran Commendatore Achille Ballori il 15 dicembre 1915 (Archivio Centrale dello Stato, Carte Capello, pubblicato nella copertina di Luigi Capello, un militare nella storia d'Italia, a cura di Aldo A. Mola, Cuneo, L'Arciere, 1987). Già biografato da Angelo Mangone (Da Gorizia alla Bainsizza. Da Caporetto al carcere, Mursia, 1994) e da Dario Ascolano (Biografia militare e politica, Longo, 1999), dopo lungo oblio Luigi Capello è riproposto da Maria Luisa Suprani Querzoli in Luigi Capello. Profilo di un generale italiano (TralerigheLibri, 2022) e in Malgrado. La verità sul generale Luigi Capello (Mazzanti 2023, pp. 550), basato su ampia documentazione archivistica e vasta bibliografia. Per un inquadramento generale della sua figura rimangono fondamentali il profilo scrittone dal Generale CdA Oreste Bovio in Sacerdoti di Marte (Ufficio Storico SME) e ID., Storia dell'Esercito Italiano (Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito). Prendendo spunto dal profilo di Caneva, Bovio definisce “ampia ma non esauriente” la Relazione della Commissione d'inchiesta. Essa addossò la responsabilità della “rotta di Caporetto” a Cadorna e ad alcuni suoi sottoposti e «assolse il governo e le parti politiche, che pure non erano esenti da errori e da colpe».