DIRITTI CIVILI E ISLAM GIUSEPPE GARIBALDI DIXIT

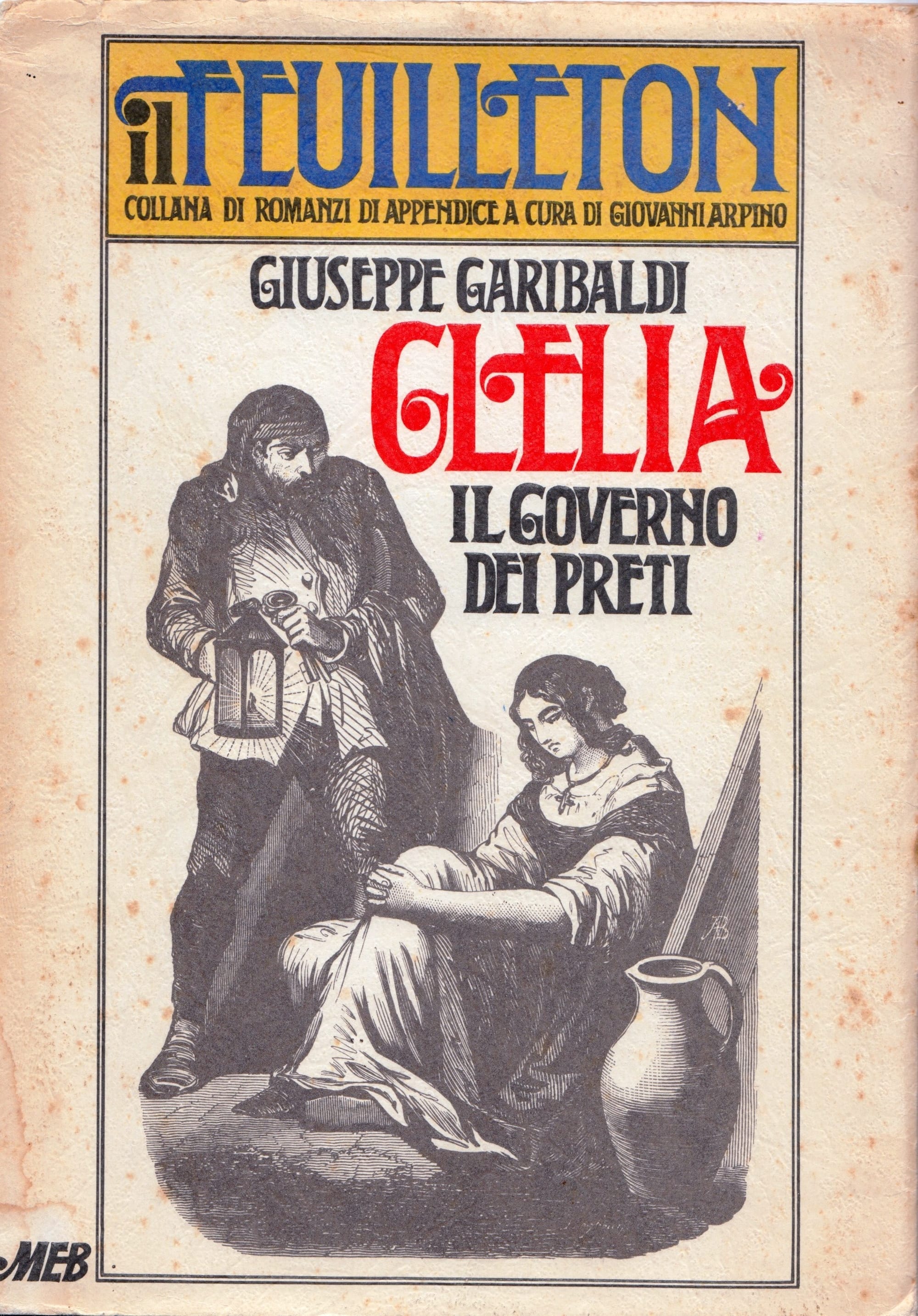

di Aldo A. Mola Lo Stato d'Italia è uno “stato di diritto” da quando, nel 1861, il Regno fece proprio lo Statuto albertino del 4 marzo 1848 il cui articolo 24 recita: “Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali dinnanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi”. La confessione religiosa cessò di essere discriminante. Col tempo la libertà di coscienza garantita dallo Statuto divenne costume condiviso, grazie a uno stuolo di spiriti universali. Non accadde altrettanto in regimi teocratici, che subordinano i diritti dei cittadini a una confessione religiosa. Lo spiegò Garibaldi nei suoi romanzi, scritti “per il popolo”. La scimitarra sull'Europa... Nei suoi ultimi anni Giuseppe Garibaldi (Nizza, 4 luglio 1807-Caprera 2 giugno 1882) affinò il proprio pensiero politico. Nel 1860, messa a segno l'impresa dei Mille, senza la quale l'unità d'Italia non sarebbe mai nata, vaticinò gli Stati Uniti d’Europa. Dal 1870, dopo la guerra franco-germanica, in cui combatté a fianco dei francesi contro il militarismo prussiano, e la “Comune” del 1871 (da lui deprecata), invocò la “debellatio” dell’impero turco che opprimeva l’Europa orientale. Unì motivi religiosi e culturali a ragionamenti politici tuttora attuali. Se ancor oggi Costantinopoli è Istanbul lo si deve alla “diplomazia” di Londra e Parigi: è la pesante eredità della Guerra dei Trent'anni (1914-1945), quando i vincitori, pur in presenza dello sfascio dell'impero ottomano, lasciarono ad Ankara la cosiddetta “Turchia europea” per interdire alla Russia l'accesso dal Mar Nero al Mediterraneo attraverso gli Stretti. La miopia si paga nei secoli. Se la cosiddetta Unione Europea (irrilevante sotto il profilo politico e quindi militare) volesse per Costantinopoli una sorte migliore, dovrebbe accogliere la Turchia che ha cancellato la memoria di Ataturk e aspira a restaurare il Califfato islamico. Garibaldi aveva idee chiare sulla Sublime Porta… C’è un Garibaldi quasi sconosciuto. Molto oltre il corsaro, il guerrigliero, il generale, vi è il politico: alfiere della fratellanza universale e, proprio perciò, strenuo fautore della lotta per sottrarre l’Europa alla dominazione dei turchi e all'invadenza dell’Islam. Garibaldi ne scrisse ripetutamente nel suo ultimo decennio, il meno studiato e pressoché sconosciuto. Così la sua lotta contro il dominio ottomano su qualunque lembo d’Europa e contro la propagazione dell’islamismo (ideato sei secoli dopo il cristianesimo e che non ha mai fatto i conti con la Rivoluzione francese) rischia di rimanere ignorata. È un Garibaldi scomodo. Perciò vi sono buone ragioni per parlarne. Il Generale mostrò senno politico superiore a quello che di rado e avaramente gli viene riconosciuto. Il suo anticlericalismo radicale, solitamente ritenuto circoscritto alla chiesa cattolica, investì ogni forma di intrusione delle religioni nella vita civile e nella libertà delle persone. La sua lotta per la liberazione dello spazio euro-mediterraneo dai “turchi” andò però molto oltre l’ambito religioso. Fu lotta politica, legata alla valutazione positiva dell’espansione degli europei Oltremare e della colonizzazione dell’Africa settentrionale (programma condiviso da Mazzini) da parte della “civiltà occidentale”, razionale, fondata sull'intreccio di scienze, produzione, mercato, progresso civile. Garibaldi non ingabbiava il Libero Pensiero in pochi meridiani e paralleli: per lui era patrimonio universale. Considerava sua missione propugnarlo ovunque. A quel modo fu “eroe dei due mondi”, etichetta altrimenti futile. Nelle Memorie Garibaldi ricordò la sua lunga dimora a Costantinopoli, una pagina avvolta nel mistero. I biografi la saltano a pie' pari. Ammalatosi in uno dei tanti viaggi in Oriente (di quale morbo?), vi rimase più del previsto e si trovò alle strette: «La guerra accesa tra la Russia e la Porta (cioè l’impero turco, detto Sublime Porta, NdA) contribuì a prolungare il mio soggiorno. In tale periodo mi successe per la prima volta di impiegarmi a precettore di ragazzi, offertomi dal signor Diego, dottore in medicina, e che mi presentò alla vedova Timoni, che ne abbisognava. Entrai in quella casa maestro di tre ragazzi, e profittai di tale periodo per studiare un po’ di greco, dimenticato poi, siccome il latino che avevo imparato nei prim’anni.» I maligni imbastirono molte insinuazioni su quella lunga stagione. Garibaldi ci tornò con una pennellata quando, molti decenni dopo. In una pagina di appunti fustigò “Il prete”: «Si chiami egli prete, Ministro, dervista, Calogero, Bonzo, Papas, qualunque nome egli abbia, a qualunque religione egli appartenga, il prete è un impostore, il prete è la più nociva di tutte le creature, perché egli più di nessun altro è un ostacolo al progresso umano, alla fratellanza degli uomini e dei popoli. Io ho percorso la superficie del globo. In Turchia fui obbligato di fuggire davanti ad una folla di ragazzi e di donne, perché i preti dicevan loro ch’io era un maledetto! In Cina mi successe lo stesso, e voi giunti a Canton, la più frequentata e commerciale delle città Chinesi, non potete visitarla perché sareste lapidato dalla moltitudine suscitata dai preti.» … e sull'islamismo L’avversione di Garibaldi nei confronti dell’islamismo non è una cappella laterale della sua vastissima basilica anticlericale. Non è dottrinale, teologica. È propriamente politica. Dall’infanzia aveva appreso, e non solo per racconti popolani ma per esperienze vissute, il pericolo dei “pirati”. Nizza, la sua città, ricordava devastanti incursioni delle flotte turche nel Cinquecento, propiziate dall’alleanza tra Parigi e Istanbul (dal 1453 soggiogata da Maometto II) contro il Sacro romano impero di Carlo V e la Spagna di Filippo II: un gioco diplomatico continuato con Luigi XIV sino a Napoleone III (alleato con Londra, Parigi e l’impero turco contro la Russia di Nicola I: la “guerra di Crimea” decantata dalla storiografia italocentrica per l’intervento del regno di Sardegna a fianco del Sultano). Sulla fine degli Anni Venti dell’Ottocento la pirateria barbaresca rimaneva così minacciosa e dannosa da indurre la Francia di Carlo X, il Piemonte di Carlo Felice e le Due Sicilie di Francesco I di Borbone a una spedizione navale comune. Vi si distinse Carlo Mameli dei Mannelli, padre di Goffredo. Nel 1827, ricorda il dotto garibaldologo e confratello Maurice Mauviel, il “Cortese”, brigantino sul quale viaggiava il ventenne Garibaldi, fu assalito da corsari. Il comandante, Semeria, ordinò agli uomini di non opporre resistenza per non avere la peggio. In seguito il giovane nizzardo subì due altri assalti pirateschi, mortificanti e umilianti. Gli rimasero fissi nella memoria. Ne scrisse in Manlio, romanzo contemporaneo, al quale lavorò sino all’ultimo giorno. Vi descrisse i Riffegni (abitanti del Riff, sull’Atlante marocchino, da lui ben conosciuto nel 1849) e l’Assalto di pirati alla nave “Libertà” che, al comando del capitano Schiaffino, eroe della repubblica Romana, recava “Manlio”, di soli cinque anni, verso lo stretto di Gibilterra alla volta dell’America meridionale. In quelle pagine Garibaldi non parla di “arabi”, né di “turchi”. Vi scrisse: «Come il leone, il Riffegno è bello e forte. Non so se, figlio dell’Atlas, egli si debba chiamare di stirpe caucasea. Ignorante, fiero, feroce, e considerando tutto ciò che non è mussulmano, eretico e niente più d’un cane, il Riffegno è naturalmente pirata; e molti furono gli equipagi (sic) di legni mercantili sgozzati quando trattenuti dalle calme presso coteste coste inospitali.» Manlio non è un romanzetto qualunque. È il “testamento politico” di Garibaldi. Un suo capitolo è un susseguirsi di colpi e di grida, culminanti in una sorta di seconda Lepanto liberopensatrice: «Marsala! Marsala rispondeva un garibaldino all’Allah Urrah degli Ottomani e si lanciava seguito dai suoi alla riscossa dei difensori della prora.» La battaglia navale vi viene infine risolta da “Vero”, che, precedentemente ferito e curato dal piccolo Manlio, lascia febbricitante la cabina ove è ricoverato al grido «All’armi…Qui non si tratta di bende ma della pele (sic!) Avanti fratelli!». “Vero” (nel quale Garibaldi si identifica) a colpi di revolver e di «un coltellaccio che teneva in cintura fece strage orrenda tra i barbareschi, e così i compagni, spinti dall’esempio del valoroso capo e per la propria conservazione». Estirpare il fondamentalismo dall'Europa... Sarebbe però meschino ridurre il pensiero di Garibaldi sull’insanabile incompatibilità fra impero turco e civiltà europea a mero riflesso di vicissitudini personali. Esso esprime una visione geopolitica di ampio orizzonte, nell’ambito della guerra secolare tra diritti dell'uomo e del cittadino civili e islam. Prosatore esondante, Garibaldi sapeva controllare la penna quando necessario. Perciò i suoi scritti vanno centellinati e capiti, più e meglio di quanto sinora sia stato fatto. Il 5 maggio 1873 scrisse al fido Timoteo Riboli, medico, massone, fondatore della lega per la protezione degli animali: «Mentre l’Europa progredisce che fa l’Italia? Non accenneremo ai miserabili suoi governanti già condannati dal disgusto universale, ma bensì alla parte virile e generosa che forma la sua democrazia, prodotto delle cento chiesuole in cui la dividono i suoi Archimandriti, Massoni, Mazziniani, Internazionalisti, sono egualmente fautori dell’indolenza democratica in Italia, e quindi del trionfo effimero ma reale dell’oppressione e della menzogna…». Pigiava su tasti suonati da tempo: riforme per guarire la “gran piaga della miseria”, rifiuto del programma dell’Internazionale (confisca della proprietà privata e dei diritti ereditari…) e condanna della scioperomania che avrebbe precipitato l’Italia nel disastro. Non parlava per sé. “Agricoltore” (come si classificò alla Camera), Garibaldi era una “filosofia politica in azione”, campione di una guerra di liberazione culturale e politica, come osservò Aldo G. Ricci in “Obbedisco. Un eroe per scelta e per destino” (Ed. Palombo). Per lui l’Occidente era contrapposto alla Turchia in un conflitto di civiltà. Lo scrisse il 4 marzo 1876 a Ferdinando Dobelli, rispondendo all’appello della gioventù slava: «La diplomazia del ventre fu incapace di prevenire l’iniziativa del macello umano. I preti nel connubio dei turchi e satolli del loro oro, hanno lanciato l’anatema contro i seguaci della croce. Ed i settari del palo, dopo d’aver lottato per tenerlo in piedi, devono oggi conformarsi allo slancio degli schiavi che preferirono la morte al servaggio. E voi, ricordatevi di tutti gli oltraggi ricevuti dai feroci ed osceni discendenti di Maometto. Il turco deve passare il Bosforo e solo alcuni ottomani, senza preti, potranno convivere, se onesti, coi loro antichi schiavi. Invalido, io invio un saluto del cuore ai fieri campioni della libertà orientale.» Non nutriva dunque alcuna ostilità nei confronti della popolazione turca ma ne aveva contro il regine teocratico che la opprimeva. Il Solitario contro l'oscurantismo Contro la “pax” immobilistica dettata dal Congresso di Vienna nel 1815, ribadita da quello di Parigi del 1856 e dal concerto europeo che di conflitto in conflitto riportava il Vecchio Continente ai confini e alle logiche della Restaurazione, Garibaldi pose il problema delle “nazioni senza stato”, dei popoli inchiodati alle tavole di spartizione delle grandi potenze. In lui vibrava il Risorgimento, lo spirito che aveva fatto nascere l’Italia a Stato indipendente, unica nazione emersa per somma di fortune dalla Restaurazione del 1814-15 e dalla repressione della primavera dei popoli (1848-1849). Agli occhi di Garibaldi la presenza della Turchia in Europa era una cappa di piombo sulla storia. Bisognava liberarsene. Non per motivi etnici, ma perché bastione del fondamentalismo oscurantista. L’occasione sembrò profilarsi dal 1875 con le rivolte antiturche, dalla Bosnia alla Bulgaria, represse dalla Sublime Porta grazie al sostegno della Gran Bretagna, sospinta dai suoi soliti calcoli geopolitici e da interessi finanziari. Il 17 luglio 1877 Garibaldi scrisse al marchese Filippo Villani: «Mandare i Turchi in Asia, ecco il provvedimento efficace per gli schiavi dell’Europa Orientale; ogni altra misura sarà una tappa di guerra.» Ma bisognava vincere gli intralci della diplomazia, come ruvidamente vergò nel Romanzo contemporaneo: «In questi ultimi tempi, massime per la questione orientale, si è manifestato nel mondo quanto di lurido esiste ancora nell’umana famiglia. L’Austria ha fatto il suo dovere di aquila o piuttosto d’avvoltoio, sostenendo sordamente la causa dell’oppressore e accatastando ogni specie d’ostacoli all’Europa Orientale. Essenzialmente tiranna essa ha fatto quanto doveva. Ma l’Inghilterra, la terra universale d’asilo, l’emancipatrice degli schiavi, non doveva, guidata da un Ebreo [lord Disraeli, NdA] lasciarsi condurre all’esterminio dei poveri servi ed al sostegno di tiranni esecrabili. No! Ed io racapricio pensandovi! […] E i preti? Peste dell’umana famiglia, hanno fatto causa comune coi massacratori degli innocenti.» Nel Manlio Garibaldi passò dalle staffilate contro il clero a quelle specifiche contro «il Turco, che più cristiani uccide e più titoli acquista ai godimenti ed alla gloria dell’immorale suo paradiso e, codardo come sono generalmente gli uomini sanguinari, si diverte a impalare, mutilare, squartare uomini inermi, donne, bambini!!!». Sospinto dall’orrore, il “Solitario” (come Garibaldi si autodefinì in Clelia) sognò una guerra di liberazione del Mediterraneo dal dominio turco, a cominciare dall’isola di Creta: «Giunta la flotta italiana sulla rada di Canea, v’incontrò la turca, composta di cinque corazzate e se ne impadronì. Mi si chiederà con quale diritto. Ed io risponderò: collo stesso diritto con cui Maometto Secondo si impadroniva di Costantinopoli ed i pirati turchi delle nostre donne, bambini, uomini, etc., per farne degli schiavi…» Non erano sfoghi letterari ma ragionamenti politici. Al marchese Villani il 15 marzo 1878 da Caprera scrisse: «Dunque dopo tanto sangue versato risulterà nell’Europa Orientale uno di quei mostruosi pasticci di cui la diplomazia va famosa. Cosa è questa lunga Turchia che dal Bosforo si estenderà all’Adriatico, passando sul corpo della Bulgaria quasi indipendente, o tra questa e la Serbia da una parte, la Macedonia e la Tessalia dall’altra, le di cui popolazioni se hanno un’ombra di dignità dovranno mantenersi in uno stato perenne d’insurrezione? Quando io dissi al principio di questa guerra: i Turchi dover passare il Bosforo per poter ottenere una pace durevole, e tale è pure la mia opinione d’oggi, ma i turchi che intendano ciò solo: il sultano, le sue odalische, i suoi eunuchi e l’immensa caterva di preti ottomani, non già la popolazione turca onesta e laboriosa che di quanti popoli abitatori del Levante è la migliore. Tale emigrazione sarebbe impossibile, converrebbe però non lasciar in Europa un solo prete turco, che basterebbe a seminar la zizzania in tutta la confederazione; e le moschee cambiar in scuole, ove s’insegnerebbe la religione del vero.» Garibaldi sperava in un Congresso che esercitasse l’arbitrato internazionale, la ricerca di una soluzione pattizia dei conflitti nel rispetto della libertà dei popoli, che avrebbe comportato con sé la libera navigazione nel Mar Nero (rumeno perché daco-romano) e negli Stretti. La pace di Santo Stefano e il congresso di Berlino del 1878 dettero tutt’altri risultati: la Gran Bretagna s’impadronì di Cipro e ne fece l’isola della divisione, del conflitto permanente, quale ancora rimane: un equivoco irrisolto nel Mediterraneo orientale. E il gran Malato d’Oriente divenne sempre più la polveriera della futura conflagrazione europea, esplosa nell’estate 1914 dopo la guerra italo-turca per la sovranità sulla Libia e tre guerre balcaniche in due anni: groviglio inestricabile, letto di procuste sul quale la diplomazia inetta inchiodò l’area balcanica. Il Solitario aveva intravveduto e suggerito la soluzione, ma non ne vide l’approdo ultimo. Nel 1897 Creta insorse ma l’Europa fu solidale con la Sublime Porta nella repressione, come deplorò Giosue Carducci in versi staffilanti. La grande guerra si concluse sul versante orientale con la pace di Sèvres, che lasciò gli Stretti ad Ataturk (massone, sì, ma, come tanti altri “fratelli”, solo sino a quando gli fece comodo) in cambio dell’adozione dell’alfabeto latino e di una parvenza di “laicizzazione”. La seconda guerra mondiale lasciò le cose com’erano, per una somma di errori e nefandezze delle diplomazie, oggi incombenti sull'Unione Europea, a sua volta incapace di politica estera di vasto respiro. Aveva ragione il Solitario di Caprera. Il cui pensiero perciò venne ignorato: troppo scomodo, sempre attualissimo. Aldo A. Mola DIDASCALIA: La copertina dell'edizione anastatica di “Clelia, il Governo dei preti” a cura di A.A.M. nella collana “Il Feuilleton” diretta da Giovani Arpino (Torino, Meb, 1973). In “La mietitura del turco” Giosue Carducci (1835-1907) nel giugno 1897 sferzò l'ignavia dell'Europa centro-occidentale (sempre uguale a se stessa: impotente) a cospetto delle stragi degli armeni e dei greci. Scrisse: «Il Turco miete. Eran le teste armene/ che ier cadean sotto il ricurvo acciar:/ ei le offeriva boccheggianti e oscene/ a i pianti dell'Europa a imbalsamar.// (...) Il Turco miete. E al morbido tiranno/ manda il fior delle elleniche beltà./ I monarchi di Cristo assisteranno / bianchi eunuchi a l'harem del Padascià.» In soccorso dei greci si mosse una legione di volontari garibaldini, guidato da Ricciotti Garibaldi. Nella battaglia di Domokòs (17 maggio 1897) cadde anche il cinquantaduenne forlivese Antonio Fratti, patriota e deputato alla Camera.