DA CASSIBILE A MALTA Settembre 1943

La lunga via della resa

Lo scenario prospettato dal generale Giuseppe Castellano agli anglo-americani era del tutto diverso da quello da costoro programmato. Prima di rassegnarsi alla firma, il capo del Governo, Pietro Badoglio, e il ministro degli Esteri, Raffaele Guariglia chiesero, suo tramite, che in coincidenza con l'“armistizio” gli Alleati lanciassero quindici divisioni molto a nord di Roma e si attestassero sulla linea Livorno-Rimini per costringere i tedeschi a rapida ritirata dal Mezzogiorno. Gli anglo-americani risposero che, se avessero deciso di impiegare una forza di quelle dimensioni in Italia, non avrebbero avuto motivo di concederle la resa: l'avrebbero debellata e privata di ogni riconoscimento. Tra il 4 e il 5 settembre essi ventilarono a Castellano l'aviolancio di una divisione di paracadutisti negli aeroporti di Cerveteri e di Furbara, poco a nord di Roma. Chiesero anche informazioni sulla navigabilità del Tevere per portare artiglierie e mezzi corazzati a tutela della capitale. Per accertarsi che tutto fosse predisposto il generale Maxwell Taylor si sarebbe recato in incognito a Roma. Mentre Castellano colloquiava con gli Alleati «su un’infinità di questioni» (propaganda, guerriglia, politica, impiego della flotta) Vittorio Emanuele III e Badoglio miravano a scongiurare che filtrasse qualunque indizio che la resa era già stata sottoscritta. I tedeschi, che dal 6 agosto chiedevano al ministro Guariglia informazioni sulla sorte di Mussolini, il 24 agosto sospettarono che gli italiani avessero avviato trattative a Lisbona. A loro volta gli italiani ritennero che i tedeschi avessero concorso a ordire un complotto con i fascisti per rovesciare Badoglio, se non tramite la Wehrmacht per mezzo delle SS, che a loro avviso erano uno “Stato nello Stato”. In quei frangenti Badoglio ordinò l'arresto del maresciallo Ugo Cavallero, senatore del regno, rilasciato per intervento del Re ma nuovamente arrestato e destinato a tragica fine, e di Ettore Muti, proditoriamente ucciso durante la traduzione in carcere. Il 19 agosto a Lisbona Smith aveva spiegato “con cura” a Castellano che il loro “colloquio” aveva per tema la capitolazione militare, non un accordo per la partecipazione dell'Italia alla guerra con gli alleati, né una intesa “politica”. Aggiunse che Vittorio Emanuele III avrebbe potuto sottrarsi alla possibile cattura lasciando Roma e la penisola «su una nave da guerra italiana» e che senza dubbio sarebbe stato necessario «un governo militare alleato su parte del territorio italiano». Il 30, poco prima che Castellano volasse da Roma a Termini Imerese per iniziare il complicato triduo preparatorio alla resa, Badoglio gli dette le ultime istruzioni per ottenere lo sbarco di quindici divisioni «tra Civitavecchia e Spezia» e la protezione del Vaticano. Gli precisò (non è chiaro se dovesse riferirlo agli anglo-americani) che, a resa firmata, a Roma sarebbero rimasti il re, la regina, il principe ereditario, il governo e il corpo diplomatico e gli chiese di «sapere l'epoca pressapoco allo scopo di prepararsi».

Le delusioni dei vinti...

Dopo la firma della resa Badoglio non ebbe risposta a nessuna delle sue domande. Rimase nella convinzione che essa sarebbe stata annunciata dopo almeno dieci giorni, se non due settimane, come ripetutamente sollecitato da Castellano sin dai colloqui di Lisbona. Aveva comunque la percezione netta che «la tempesta deve ancora abbattersi su di noi», come il 7 settembre scrisse al suo amico astigiano Pietro Prosio: una lettera, con tanto di timbri su ceralacca, “che passò le linee” e giunse a destinazione quando Mussolini aveva già proclamato la Repubblica sociale sotto il controllo militare germanico. La sorveglianza “repubblichina” sul servizio postale non fu affatto immediato. Il 31 agosto Smith aveva proposto a Castellano che Vittorio Emanuele III si trasferisse su una nave italiana a Palermo. Gli Alleati avrebbero evacuato la capitale della Sicilia. Lì quindi poteva essere stabilita «una certa misura di sovranità italiana». Però, poiché l'isola era ormai sotto il pieno controllo degli anglo-americani all'opinione pubblica e all'estero sarebbe risultato che il Re cercava rifugio sotto tutela del vincitore. Alternando toni ruvidi a quelli concilianti, Smith aggiunse che gli Alleati avrebbero comunque ignorato la pretesa unilaterale del governo italiano di considerare Roma “città aperta”: un riconoscimento che, forti della loro superiorità aerea, non concessero mai. Benché cattolico, Smith avvertì che la Città Eterna sarebbe stata bombardata «a seconda della situazione». Badoglio predispose pertanto il trasferimento dei Reali in Sardegna. Scartato l'impiego di un aereo per molti motivi di sicurezza, tra i quali la riluttanza della regina, Badoglio ipotizzò il viaggio in nave da Civitavecchia. Sennonché la città e il suo porto furono occupati dai tedeschi, che ormai dilagavano da padroni. Sic stantibus rebus il maresciallo percepì che gli anglo-americani non sarebbero affatto giunti in forze sulla linea Livorno-Rimini dove, sia con la Dichiarazione di Quebec sia nei colloqui successivi, avevano lasciato intendere di volersi attestare. Ebbe sentore che lo sbarco principale stava per avvenire, come accadde, sulla costa salernitana, molto a sud di Napoli. Perciò non dette peso alla missione di Maxwell Taylor che la sera del 7 settembre si presentò a Roma con il colonnello William Gardiner per verificare la fattibilità dell'aviolancio di paracadutisti alleati: irrilevante rispetto alle forze tedesche attestate attorno alla città. Per giorni gli italiani avevano dato credito alle intenzioni ventilate dagli Alleati; e questi a loro volta sopravvalutavano la reattività degli italiani contro i germanici. Mentre incombeva l'annuncio della resa, un militare di lunga esperienza come Badoglio e i suoi stretti collaboratori ebbero chiaro che gli anglo-americani sarebbero sbarcati molto a sud della capitale, esposta quindi non a una semplice “rappresaglia” ma alla occupazione tedesca. In assenza di ormai improbabili massicci aiuti sul campo, una battaglia “in” Roma si sarebbe risolta in una catastrofe per la Città Eterna, che racchiudeva al suo interno la Città del Vaticano. Non solo. Se fosse stata ingaggiata nei suoi pressi, con senso del dovere e a prezzo di gravi sacrifici gli italiani si sarebbero battuti e avrebbero retto alcuni giorni, ma non avevano le risorse materiali e soprattutto morali per affrontare un conflitto durevole. Inoltre non avevano spazi per eventuale ritirata dinnanzi alle preponderanti forze nemiche, che oltre tutto disponevano di superiorità aerea. Non era difficile prevedere che le divisioni germaniche affluite in Italia dopo il 25 luglio per contrastare gli anglo-americani sarebbero state costrette ad arginarli dove sbarcavano: nell'Italia meridionale. Meno gli Alleati fossero avanzati, più i tedeschi avrebbero dovuto fronteggiarli là dove si sarebbero presentati. In tal modo gli anglo-americani ne avrebbero avuti altrettanti di meno sulla costa francese, bersaglio del gigantesco sbarco della tarda primavera del 1944, messo in cantiere prima ancora dell'assalto alla Sicilia. A quel punto, accantonate la Sardegna e la Sicilia, non rimaneva che indirizzarsi a sud, ma in un'area lontana dai combattimenti in corso e da quelli probabili: la Puglia. Per alcune ore l'8 settembre il groviglio dei rapporti tra l'Italia e gli Alleati rischiò di sfuggire di mano a chi ne reggeva i fili da Roma senza conoscere del tutto le vere intenzioni né dell'ex nemico né dell'ex alleato. Le intese raggiunte a margine della firma della resa furono sul punto di essere sconfessate dal più debole, con i rischi conseguenti. Alle 2 dell'8 settembre Badoglio scrisse ad Eisenhower che « dati cambiamenti e precipitare situazione esistenza forze tedesche in zona di Roma non è più possibile accettare l'armistizio immediato» (Documenti Diplomatici Italiani, DDI). Comprensibilmente irritato, alle 11:30 il comandante delle forze anglo-americane rispose da Algeri (in realtà era a Biserta) che avrebbe svergognato l'Italia agli occhi del modo pubblicando «full records of this affair». Aggiunse lapidario: «Today is X day, and I expect you to do your part». Se Badoglio si fosse tirato indietro – intimò – sarebbe stata la fine per il governo e per l'Italia. Era pronto a ordinare il massiccio bombardamento su Roma, già predisposto. Lo Stato fu sull'orlo della rovina completa. Alle 18:25 il segretario generale agli Esteri Renato Prunas informò il ministro Raffaele Guariglia che la radio di New York aveva comunicato che l'Italia aveva firmato l'armistizio e che tutte le truppe italiane avevano deposto le armi. In quei minuti era in corso un consulto (erroneamente narrato come “Consiglio della Corona”, organo mai esistito) tra Badoglio, Ambrosio, Guariglia, il generale Carboni, i ministri militari, quello della Real Casa duca Pietro d'Acquarone, l'aiutante di campo del Re Paolo Puntoni, il maggiore Luigi Marchesi, reduce da Cassibile e bene informato sull'orientamento degli Alleati, presente il sovrano. Carboni propose di sconfessare la resa e di continuare la guerra a fianco della Germania. Ottenne qualche consenso. Fu il maggiore Marchesi a ricondurre alla ragione. Riferì che gli Alleati avevano fotografato e filmato la firma della resa e quindi se avesse tentato il voltafaccia l'Italia avrebbe perso ogni credibilità. Il Re decise che essa andava quindi annunciata. Alle 19:30 Badoglio comunicò ad Eisenhower che «la [sua] proclamazione avrebbe avuto luogo come richiesto anche senza il vostro messaggio [intimidatorio, NdA], essendo per noi sufficiente l'impegno preso». Un'ora dopo l'Eiar emanò l'annuncio dell'“armistizio” per bocca di Badoglio. Lo ripeté più volte. Alle 20:20 il maresciallo indirizzò a Hitler una lunga informativa sui motivi della resa. La concluse scrivendo: «Non si può esigere da un popolo di continuare a combattere quando qualsiasi legittima speranza, non dico di vittoria, ma financo di difesa si è esaurita. L'Italia ad evitare la sua totale rovina è pertanto obbligata a rivolgere al nemico una richiesta di armistizio.» Da tempo in sospetto ma ancora sino a poche ore prima verbalmente rassicurati che l'Italia avrebbe continuato a battersi al loro fianco, per una volta i comandi tedeschi in Italia vennero colti di sorpresa e non furono in grado di assumere subito la linea di condotta. L'annuncio fu inteso dalla maggior parte degli italiani come fine della guerra: un’interpretazione tragicamente lontana dalla realtà.

...e la partenza da Roma per la Puglia

In poche ore Badoglio organizzò il trasferimento dei Reali, del principe ereditario, di Ambrosio, di alcuni ministri (Vittorio Emanuele III riteneva che fossero tutti avvertiti: farlo non era compito suo ma del capo del governo) e del loro ristretto seguito da Roma alla volta di Pescara. Dal ministero della Guerra (più sicuro rispetto al Quirinale ed ove tutti si erano raccolti la sera dell'8) alle 5:10 del mattino del 9 settembre la Fiat 2800 del Re uscì dal Palazzo e imboccò la via Tiburtina in direzione di Avezzano, seguita da altre vetture, con le insegne bene in vista, come documentano le fotografie pubblicate da Angelo Squarti Perla in “Le menzogne di chi scrive la storia”. Il molto celebrato e citato Peter Tompkins in “Dalle carte segrete del Duce” (Milano, il Saggiatore, 2019; 1^ ed. Milano, Tropea, 2001) asserisce che «il re e l'intero stato maggiore, macchiandosi di uno dei più vergognosi tradimenti della storia, fuggivano a Brindisi per mettersi sotto la protezione degli Alleati». In “Tagliare la corda. 9 settembre 1943. Storia di una fuga” (ed. Solferino) Marco Patricelli aggiunge sferzante: «Fu una fuga, un abbandono, non fu un allontanamento e neppure un trasferimento […] Tagliando la corda, venne reciso senza gloria e nel peggiore dei modi immaginabili il nodo che aveva legato una dinastia e un intero sistema ai destini dell’Italia.» Il motivo della repentina decisione è diverso: nella Puglia meridionale, meta del viaggio, non non erano già arrivati gli Alleati, né vi erano acquartierati reparti germanici. Anzi, i militari italiani stavano cacciando i tedeschi verso nord, come a Bari, ove presero il controllo del porto valorosamente guidati dal generale Nicola Bellomo. Anche a giudizio di Patricelli, niente affatto indulgente nei confronti del re e del suo governo, risulta destituita di fondamento l'insinuazione di un accordo segreto tra Badoglio e il maresciallo Kesselring, che avrebbe lasciato sfilare il convoglio reale lungo la via Tiburtina in cambio del “via libera” sulla capitale. La posta in gioco, infatti, non era Roma ma lo Stato. Con la partenza dalla capitale verso un territorio nazionale libero, quale la Puglia, il Re salvò sia la continuità dello Stato, riconosciuto dalle Nazioni Unite, sia la sua immagine agli occhi degli osservatori esteri e dei tedeschi stessi. Federico II di Prussia non venne considerato né vile né fuggiasco quando lasciò Berlino per continuare a battersi <contro chi e quando?>. Lo stesso vale per il duca Vittorio Amedeo II di Savoia che nel <anno?>, prima di sconfiggere i francesi di Luigi XIV grazie all'arrivo dell'armata imperiale del cugino Eugenio di Savoia, aveva lasciato Torino, assediata da mesi dal nemico. In coincidenza con la proclamazione della resa, gli Alleati iniziarono lo “sbarco principale” nella piana di Salerno con forze inadeguate e rischiarono di essere rigettati in mare. Più di quarant'anni or sono lo documentò Massimo Mazzetti. Il pomeriggio del 9 settembre il Re presiedette a Pescara la breve riunione dei vertici militari che decise la partenza per la Puglia, con imbarco la sera stessa da Ortona. Alle 21:50 il comando supremo italiano informò quello alleato: «We are moving to Taranto. We shall re-establish communications tomorrow 10 September, we repeat 10 September. Greetings». Alle 16:57 del 10 Eisenhower ripose a Badoglio: «L’intero futuro ed onore dell'Italia dipendono da ciò che le sue forze armate sono ora pronte a fare. Se l'Italia, dal primo all'ultimo uomo, si alza ora prenderemo ogni tedesco per la gola. Vi propongo con urgenza a fare perciò un richiamo squillante a tutti gli italiani amanti della Patria.» Il presidente degli USA Roosevelt e il premier britannico Churchill lo stesso giorno si congratularono con Badoglio che l'11 assicurò da Brindisi «tutto quello che è possibile è, e sarà fatto con quello stesso spirito e con quella stessa tenacia che esplicammo insieme sui campi di battaglia d'Italia e di Francia durante la grande ultima guerra». Il 15 esortò il capo della Missione militare alleata in Italia, Noel Mason MacFarlane, a far sapere al mondo «che gli Alleati considerano ormai l'Italia come uno Stato che collabora spontaneamente sul piano militare».

In margine all'“armistizio lungo”

Risalire la china era però un cammino ancora irto di ostacoli. Proprio perché ne ebbe cognizione diretta e gli venivano documentate le angherie degli Alleati ai danni degli italiani, il 21 settembre Vittorio Emanuele III scrisse a Roosevelt e a Giorgio VI di Gran Bretagna e Irlanda invitandoli a propiziare il suo ritorno in Roma in tempi ravvicinati: «L’esercizio del potere civile su di una notevole parte del territorio nazionale consentirebbe, fornendo una maggior scelta di uomini politici, la ricostruzione politica del Paese da completarsi col ritorno al regime parlamentare da me sempre auspicato.» Il progetto del re era dunque molto diverso da quello prevalentemente ventilato dalla narrazione e dai media a ottant'anni dagli eventi. A quel modo sarebbe anche stato contrastato efficacemente «il nuovo governo fascista, sia pure illegalmente costituito». Da pochi giorni, infatti, Mussolini, prelevato il 12 settembre a Campo Imperatore sul Gran Sasso da un “commando” tedesco, trasferito in Germania e riportato in Italia sotto controllo di Hitler, aveva proclamato la nascita dello Stato fascista repubblicano d'Italia, poi Repubblica sociale italiana. Rimane senza risposta l'interrogativo sulla mancata custodia dell’ex duce da parte di Badoglio. È possibile che questi fosse sicuro della sua innocuità avendo in mano la lettera scrittagli il 26 luglio da Mussolini stesso. Desideroso di ritirarsi in qualsiasi momento a Rocca delle Caminate, mentre gli dichiarò che «da parte mia non solo non gli verranno create difficoltà di sorta, ma sarà data ogni possibile collaborazione», l'ex duce, credendo che davvero Badoglio volesse continuare la guerra (come annunciò il suo proclama), gli augurò il successo del grave compito al quale si accingeva «per ordine ed in nome di S.M. il Re, del quale durante 21 anni sono stato leale servitore, e tale rimango». Tutto ci si poteva attendere da lui tranne che proclamasse uno Stato repubblicano e il “ritorno alle origini” alla testa di un movimentismo protofascista. Però quella lettera era stata scritta quando il governo aveva dichiarato “la guerra continua”; la resa, le sue conseguenze (incluso il trasferimento da Roma al Mezzogiorno) e la sua “liberazione” per opera dei tedeschi lo avevano sciolto dall'impegno dichiarato poche ore dopo il fermo.

L'”Armistizio lungo” di Malta

Alle 10:50 del 29 settembre nel quadrato della nave britannica “Nelson” ancorata a Malta Eisenhower e Badoglio sottoscrissero i 44 articoli del cosiddetto “armistizio lungo”, scritto in agosto contemporaneamente a quello “corto” e immutabile. Secondo quanto messo a verbale, in 65 minuti, comprensivi di una pausa per sorbire bibite, Badoglio, Ambrosio, Roatta, Sandalli e De Courten per l'Italia, Eisenhower, l'ammiraglio Cunningham e i generali Alexander, MacFarlane e John Gort, governatore di Malta, per gli anglo-americani, a margine della firma, che richiese pochi minuti, si confrontarono sulle prospettive. Il comandante in capo degli Alleati esortò Badoglio a dichiarare guerra alla Germania per tutelare i militari altrimenti passibili di fucilazione quali “partigiani”. Lo ribadì il maresciallo Alexander. Badoglio assicurò che ne avrebbe riferito al re, poiché la dichiarazione di guerra era sua prerogativa esclusiva, e, come raccomandatogli dal re, propose il rientro in Italia di Dino Grandi, suscitando perplessità dell'interlocutore, che a sua volta esortò invece ad accogliere in Italia e a valorizzare Carlo Sforza, poco gradito al sovrano per le sue decennali aspre dichiarazioni antimonarchiche, ancorché fosse Collare della SS. Annunziata e senatore del regno. Alexander aggiunse «di poter ritenere che la liberazione di Roma sarà abbastanza presto». Invece avvenne il 5 giugno1944, molti mesi dopo lo sbarco ad Anzio. Badoglio chiese anche di far parlare <o partire?> da Londra il maresciallo Giovanni Messe, già aiutante di campo del Re (e massone, anche se nessuno lo disse). Eisenhower assentì malgrado la palese contrarietà degli inglesi, di cui era prigioniero.

Aldo A. Mola

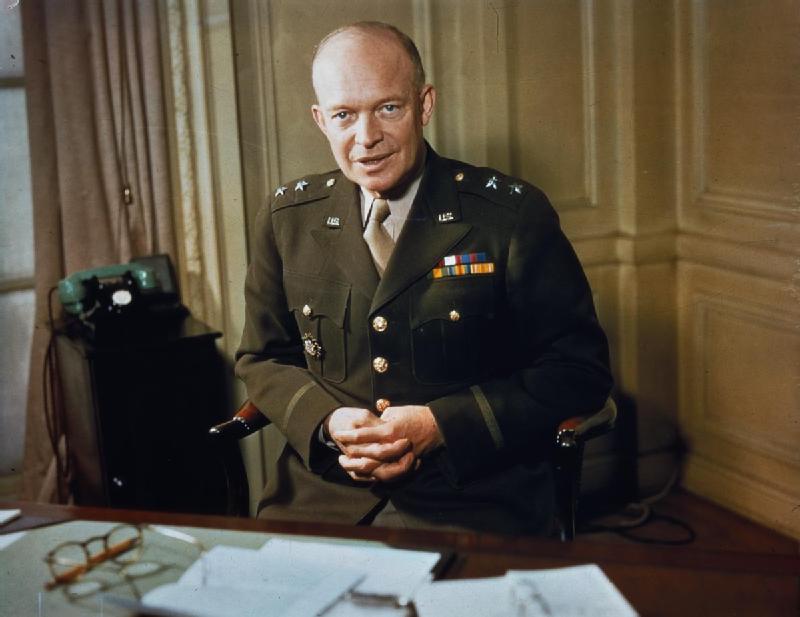

DIDASCALIA: Dwight David (Ike) Eisenhower (1890-1969). Comandante in capo delle forze americane e poi delle forze alleate contro la Germania, partecipò alla Conferenza di Casablanca e comandò le principali operazioni militari del 1942-1945. Comandante delle forze della Nato, candidato dai repubblicani fu presidente degli Stati Uniti d'America dal 1952 al 1960. Contrario all'impiego della bomba atomica contro il Giappone e all'attacco dello Stato di Israele contro l'Egitto (1956), propiziò il dialogo anche durante la guerra fredda. Nutrì simpatia verso l'Italia sul cui dopoguerra esercitò molta influenza.