PACEM...IN ITALIA?

Oggi in Spagna, domani in Italia?

In attesa del discorso di fine anno del Capo dello Stato Sergio Mattarella, giova ascoltare quello rivolto agli spagnoli da Filippo VI di Borbone. Tono accorato e volto pensieroso, il re ha esortato a nutrire fiducia nell'unità, a voltare le spalle a contrapposizioni artificiose e a partecipare consapevolmente alla vita pubblica. Filippo VI elogia la Transizione, impersonata da Adolfo Suarez, che accomunò liberal-democratici e socialisti per traghettare definitivamente la Spagna dal post-franchismo all'europeismo. E' un grande Paese, con una lingua parlata da mezzo miliardo di persone, solidi rapporti con Nordafrica, mondo islamico e l'America Latina che celebra due secoli di lotta per l'indipendenza da Madrid ma sente scorrere nelle vene l'hispanidad. Per vari motivi il suo “caso” Spagna è particolarmente significativo per l'Italia. Lasciamo da parte i plurisecolari legami storici italo-spagnoli quando l'Europa meridionale era la sponda del Mediterraneo settentrionale. Un solo mare, due “mondi”. Mettiamo tra parentesi l'offerta della corona di Sicilia a Pietro d'Aragona all'indomani dei Vespri contro i francesi, l'ascesa degli Aragonesi a Re di Napoli, Alfonso il Magnanimo, la “dominazione spagnola” da Carlo V, sacro romano imperatore, a Francesco II di Borbone (1517-1861), gli intrecci di lingua, arti e costumi, dagli “anonimi” per chitarra al “canto profondo”. Anche nelle loro dimensioni odierne i due Stati hanno in comune il retaggio geo-storico. La Spagna è un “continente” comprendente vari popoli, diversificati nella sin lingua d'uso (catalano, galiziano, basco...), ma comunicanti tramite il castigliano, al pari dell'Italia, che in costituzione riconosce e tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Alle quali si sommano le “parlate” dialettali (molte con rango di lingua) ancora prevalenti in molte regioni, ed anzi in fase di rivalutazione, non per antagonismo centrifugo ma per arricchimento dell'itala gente dalle molte vite.

Guerra civile? Quale?

Entrambi i Paesi hanno in comune l'esperienza di una guerra tra cittadini. Proprio quella tragedia, però, evidenzia la difformità dei rispettivi percorsi e l'identità o almeno l'analogia di quelli imboccati per scongiurare che si ripeta. In sintesi, tra il 1936 e il 1939, dopo anni di tensioni, scontri armati e repressioni attuate dai “rossi” ai danni dei “cattolici”, e non solo, la Spagna fu teatro di una vera e propria guerra civile tra l'uno e l'altro “bando”: i “nazionali” da una parte (somma di diverse forze) e i “repubblicani” dall'altra (coacervo di partiti in lizza). Entrambe le fazioni ebbero aiuti dall'estero. I primi (per semplicità poi detti “franchisti”) ebbero il sostegno della Germania di Hitler e dell'Italia mussoliniana, ma non ne divennero affatto succubi. L'acronimo CVT (il Corpo volontari italiani) dagli spagnoli era tradotto “Cuando te vas?. Francisco Franco riuscì a risolvere la “sua” guerra nell'affermazione della Spagna, “unita, grande, libera”. Annientò con meticolosa ferocia massoni, social-comunisti, liberal-democratici e “cavalieri andanti”. Attuò l'epurazione spietata da ogni “infezione” culturale e ideologica di quanto riteneva estraneo alla “vera Spagna”. Aveva in mente un regno cristiano nato “nella” e “dalla” secolare guerra contro i “mori”. Era la “riconquista”, sulla quale quasi per incanto tra Quattro e Cinquecento si innestarono le esplorazioni dei grandi navigatori e la nascita dell'impero sul quale il Sole non tramontava mai: dalla penisola iberica alle Americhe, alle Filippine, all'Europa centrale e al Mediterraneo riscattato dall'espansione dell'impero dei turchi. Questi avevano conquistato Cipro. Vi dettero un saggio di sé scorticando vivo Marco Antonio Bragadin, ma vennero fermati con la battaglia di Lepanto (1571). Dall'interno del regime franchista, però, dalle radici profonde della storia spuntarono i germogli di un'altra Spagna, non meno antica e duratura, niente affatto fanatica, nazionalista, chiusa in sé stessa. Essa arrivava anche dai missionari dei “Reyes catòlicos” per i quali gli abitanti delle Indie Nuove avevano l'anima, si erano salvati anche senza battesimo se rispettosi di una religiosità “naturale” e andavano ora amorevolmente cristianizzati anziché sfruttati nei modi più turpi, come invece fece un “Michele da Cuneo” con la “camballa” di turno. Vi si impegnarono proprio i gesuiti che cercarono di tenerli al riparo dagli schiavisti portoghesi, come documenta Gianpaolo Romanato in “Le Riduzioni gesuite nel Paraguay. Missione, politica, conflitti” (Morcelliana). “Cattolico”, va ricordato, sta per “universale”, proclive alla manzoniana missione pentecostale.

Non più in Spagna, in Italia...?

Profondamente diversa da quella vissuta dalla Spagna del 1936-1939 fu l'esperienza dell'Italia nel 1943-1945. In primo luogo, poiché le parole hanno peso determinante nella percezione dei fatti, va precisato che essa non visse una “guerra civile” se non nella narrazione proposta da chi confonde minoranze marginali e generalità degli abitanti, all'epoca agognanti pace e pane. Occorre distinguere tra la vita vissuta e quella raccontata. La prima è ancora in massima parte ignorata. Spesso venne taciuta persino in famiglia, come accade per le disgrazie e le malattie. Caio Giulio Cesare (100 circa a.C.-44 a C) intitolò “De bello civili” la sua seconda opera, dedicata alla guerra condotta contro Gneo Pompeo, conclusa con la sconfitta a Farsalo del rivale, assassinato da sicari di Tolomeo, faraone d'Egitto, ove il fuggiasco approdò convinto di poterne avere il sostegno (48 a.Cr.). Quella fu “guerra civile” perché condotta tra due schieramenti di cittadini romani contrapposti per conferire diversi assetti alla “Res publica”, che una era e tale rimase, retta dal Senato e dal popolo romano, come recitavano anche le insegne delle legioni. Cesare e Pompeo si batterono alla guida delle rispettive visioni dello “Stato”, ma senza alcuna dipendenza da un Potere Terzo. Erano due facce della tesa medaglia: Roma. La loro era una contrapposizione tra “pari”, con l'obiettivo finale di una soluzione nell'ambito dello Stato: il compromesso poi scaturito con il secondo triumvirato (Caio Ottaviano, Emilio Lepido e Marco Antonio) tra il Senato e il suo Princeps, infine Augusto. “Guerra civile” è, in conclusione, una guerra “all'interno” di uno Stato in sé libero, qual era stata la Repubblica romana nei secoli, sino alle guerre tra Mario e Silla e a quelle “civili”. Nulla a che vedere con l'Italia del 1848-1860/1870 e con quella del 1943-1945. Per questo motivo il nome di “guerra civile” non può essere applicato alle vicende militari che si risolsero nella nascita del regno d'Italia (1848-1860 e, per estensione, 1866-1870). Questa fu lotta per l'indipendenza, l'unità e la modernizzazione. Fu “Lotta di Liberazione” da politici “assolutisti” e da“altari” oscurantisti. Fu guerra per l'indipendenza perché, regno di Sardegna a parte, gli Stati pre-unitari reggevano sulle conclusioni del Congresso di Vienna (1815) che previde l'intervento militare a sostegno dei sovrani contrari alla concessione di costituzioni chieste da liberali, geneticamente infetti di “massonismo”. Dal 1820 l'Austria fu il guardiano arcigno della Restaurazione anti-liberale. La lotta per l'unità dell'Italia fu quindi anzitutto cacciata dello straniero. Inizialmente immaginata come lega confederale o federale dei prìncipi italiani contro lo straniero (austriaci e loro alleati), essa fu poi condotta dal “Piemonte”, unico Stato rimasto in armi contro Vienna. Quindi inevitabilmente divenne guerra contro i sovrani che in maniera diretta o indiretta dipendevano dagli Asburgo o erano legati a dinastie inconciliate con il costituzionalismo: inclusi i Borbone di Spagna e di Napoli. E infine fu lotta per le libertà: diritti civili, politici e libertà di culto, cioè per l'uguaglianza dei cittadini dinnanzi alle leggi, enunciata dallo Statuto promulgato da Carlo Alberto di Sardegna, unica Carta sopravvissuta allo sconquasso del 1848-1849. La fusione di quelle tre lotte fu il capolavoro di Camillo Cavour. Lo statista euro-piemontese, in piena sintonia con Vittorio Emanuele II, rese del tutto marginale la “questione istituzionale”, ovvero la scelta tra repubblica e monarchia posta da Giuseppe Mazzini quale discrimine della “questione italiana”. L'avvento di un regno italiano unitario era compatibile con il “concerto delle grandi potenze”, ribadito dal Congresso di Parigi del 1856 e sopravvissuto al crollo di Napoleone III, all'instaurazione della Terza Repubblica in Francia (1870) e al ritorno dei Borbone sul trono di Spagna, dopo la breve parentesi di Amedeo di Savoia e della labile prima repubblica.

Il brigantaggio non fu guerra civile

Perciò è storiograficamente infondato proporre come lotta di liberazione da un brutale conquistatore straniero il “grande brigantaggio” esploso in alcune paghe del Mezzogiorno continentale dopo il plebiscito che ribadì l'annessione della Sicilia e delle province napoletane all'“Italia una e indivisibile con Vittorio Emanuele re costituzionale suoi legittimi discendenti” (21 ottobre 1860). Ed è altrettanto improprio definire “rivolte e repressione nel Mezzogiorno dopo l'unità d'Italia” come “La prima guerra civile” (è il titolo di un recente libro di Gianni Oliva, ed. Mondadori). Quelle insorgenze, sulle quali esistono migliaia di volumi e innumerevoli Atti parlamentari, certamente generate anche da fattori economici e sociali interni, durarono sino al 1867 solo perché vennero alimentate dall'estero (in specie da cattolici, che si valevano dello Stato pontificio di Pio IX, ultimo papa-re, quale base e rifugio) con apporto di militari e di ingenti finanziamenti “europei”, nella convinzione che il neonato Stato d'Italia non avrebbe retto al banditismo endemico. Questo sorse sul modello delle “compagnie di Santa fede” a fine Settecento organizzate dal cardinale Fabrizio Ruffo contro la repubblica napoletana nel 1799. La sua “marcia su Napoli” si concluse con la restaurazione di Ferdinando IV di Borbone e il supplizio dei liberali, impiccati o decapitati come il ventenne Gennaro Serra di Carrano: la strage degli illuministi che avevano fatto di “Napoli” uno dei fulcri della modernizzazione di qua e di là dell'Atlantico, con Antonio Genovese (1713-1769), maestro di Gaetano Filangeri (1752-1788), la cui “Scienza della legislazione” ispirò la Costituzione degli Stati Uniti d'America.

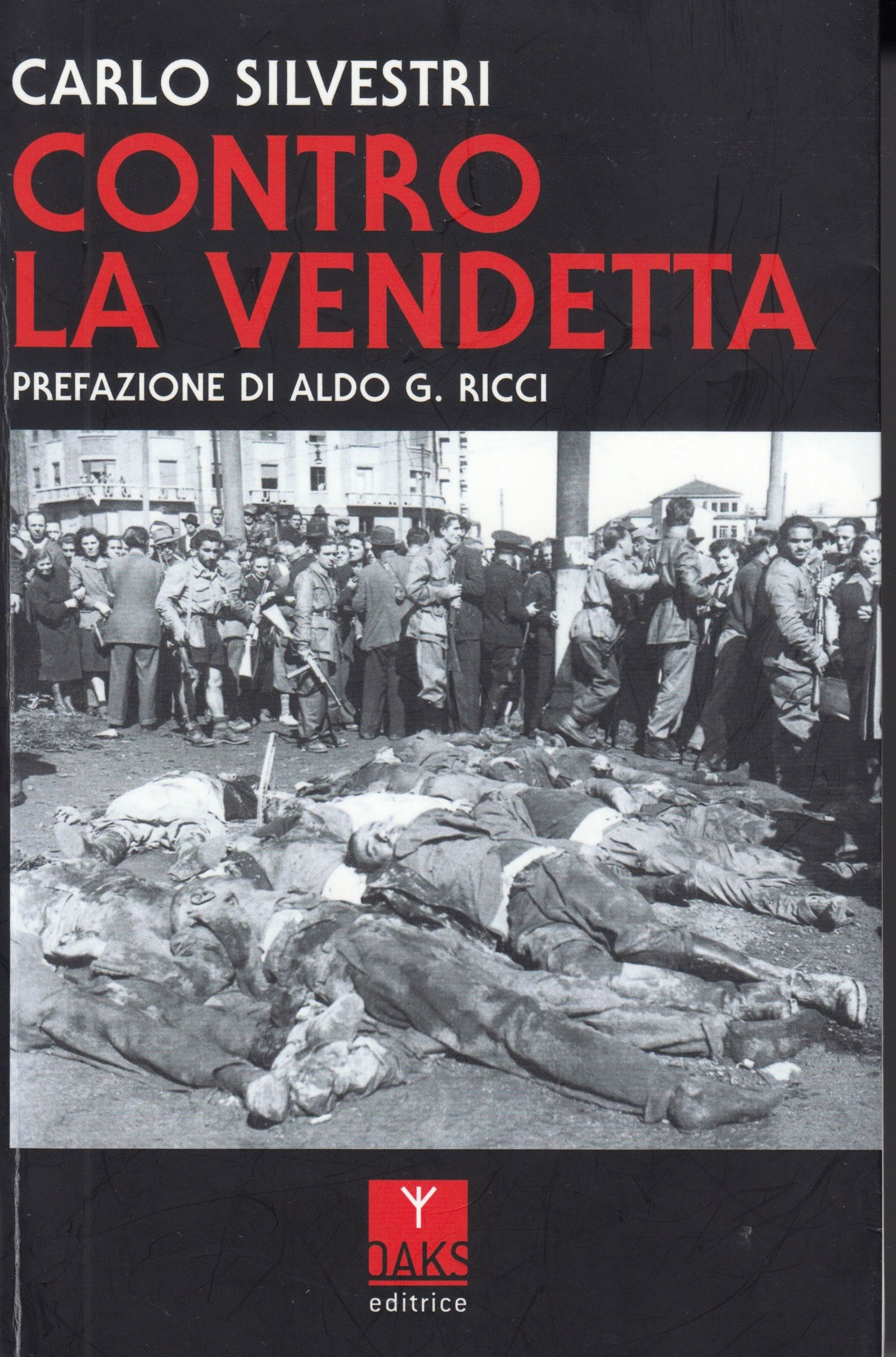

Contro la vendetta

L'appello a superare ogni residua tentazione di “guerra civile” e di mirare all'Italia indipendente, unitaria e libera è il filo conduttore del corposo volume “Contro la vendetta” da Carlo Silvestri pubblicato nell'aprile 1948 e poc'anzi ristampato (ed. Oaks) con ampia prefazione dello storico Aldo Giovanni Ricci. Tre anni dopo la fine della guerra in Italia e in Europa e nella fase agonica della lotta elettorale tra Democrazia cristiana, socialdemocratici, repubblicani e liberali da un canto, Fronte popolare social-comunista e parte di ex azionisti dall'altro, Silvestri, “socialista, antifascista, mussoliniano” (v. didascalia), esortò a uscire dalla spirale dell'odio tra fazioni partitiche. Gli fece eco il democristiano Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio, nel comizio di chiusura della campagna elettorale (Milano, piazza del Duomo, 14 aprile), che il 18-19 seguenti decretò la vittoria dell'area “moderata” incardinata sulla DC. A differenza di quanto recentemente opinato da Ernesto Galli della Loggia, essa non era una forza giudicata al di fuori del perimetro costituzionale in quanto estranea se non ostile alle vicenda antica o più recente dello Stato nazionale. Affondava le sue barbe nel cattolicesimo sociale di fine Ottocento, nella prima democrazia cristiana, nel partito popolare (che era stato al governo con Giovanni Giolitti, Luigi Facta e Benito Mussolini) e da decenni era nelle corde dei “moderati”. Il “non osservante” Benedetto Croce (sorvegliato da “La Civiltà Cattolica” anche più che dal regime) scrisse “Perché non possiamo non dirci cristiani”. Citando proprio il libro di Silvestri e rivolgendosi ai potenziali elettori “fascisti”, nominativamente evocati, e ai monarchici, sottaciuti ma numericamente ancor più rilevanti, De Gasperi scandì: “noi siamo disposti a una pacificazione nazionale, a lentamente avviare la democrazia a ricomporre i conflitti passati. Non possiamo stare sempre in una guerra civile”. “La spirale dell'odio, scrisse Sivestri, funziona come una forza irresistibile, che tenta di sovrapporsi a qualunque passione, sentimento e vincolo. Ne siamo un po' tutti diabolicamente posseduti, e non ci accorgiamo neppure che nel nostro linguaggio ipocritamente sociale ed egualitario non c'è più posto per due sulla terra. Quando uno è Caino, Abele non ha più diritto di vivere. Basta. Non per paura, ma perché le prospettive di questa mobilitazione in corso che viene inserendosi in un piano di cancellazione dell'uomo, mi pone davanti tutta la mia responsabilità. Non vogliamo che i nostri figli siano come noi travolti nella spirale dell'odio, creato sotto i nostri occhi, se non proprio dalle nostre stesse mani almeno dal tacito nostro consenso. Io ho visto, sono uno di coloro che hanno visto. Poiché molti di essi tacciono, poiché non vogliono parlare, io parlo, sono costretto a parlare. Per me e per coloro che non vogliono parlare: anche per quelli che di nuovo hanno venduto la loro parola...”. Silvestri era tra quanti avevano sofferto tutta la vita. Socialista umanitario e libertario. Un “povero cristiano”, come Ignazio Silone.

E oggi?

Nel libro Silvestri scrisse pagine incalzanti, meritevoli di meditazioni sulla lunga eredità del dopoguerra. Respinse l'addebito alla monarchia del sanguinoso “regolamento di conti” tra fine aprile e inizio maggio de 1945, quando molti scamparono a vendette trasversali rifugiandosi in clandestinità. Andavano messe in conto al Partito comunista italiano. “Quanto agli anglo-americani, precisò Silvestri, non li difenderò perché non meritano di essere difesi. Anzi mi associo all'accusa e la faccio mia. E' arciesatto: gli anglo-americani potevano impedire le stragi e non le impedirono perché non vollero farlo, non perché non lo poterono. Gli anglo-americani, in tutto e per tutto d'accordo con gli agenti dell'URSS, avevano fatto tutto ciò che poteva dipendere da loro dopo l'8 settembre (1943) per creare l'ambiente della guerra civile, per far sì che gli italiani si scannassero fra di loro, per spingere gli italiani succubi alle direttive della guerra civile a piantare delle 'belle e buone coltellate' nella pancia dei soldati tedeschi con il chiaro proposito di provocare, da essi, quelle rappresaglie che, appunto, erano necessarie al fine di organizzare l'ambiente della guerriglia fratricida...”.

Non fu guerra civile

Però neppure quelle orrende vicende furono “guerra civile”. L'Italia aveva perso la piena sovranità con la resa del settembre 1943. Il re conservò la corona e lo Stato ebbe continuità: per eseguire la resa. L'Italia dichiarò guerra alla Germania. In quella settentrionale venne instaurato uno Stato repubblicano sotto tutela dei tedeschi che all'epoca controllavano l'intera Francia. Dal piccolo osservatorio italico, nessuno era sicuro di come sarebbe finita la guerra mondiale. A quanti al Nord vennero chiamati alle armi venne chiesto il servizio alle armi ma non il giuramento al “regime”. Le divisioni della RSI, addestrate in Germania, si batterono contro l'avanzata (studiatamente lentissima) degli anglo-americani, ma non contro il Corpo italiano di liberazione (CIL). E quest'ultimo fu schierato contro i tedeschi, non contro gli uomini della RSI. Aspra nei toni e crudele nella fase finale, con esecuzioni sommarie e lunghe carcerazioni, la lotta non coinvolse la generalità degli italiani ma una quota minima della popolazione delle regioni settentrionali approdate alla “fine della guerra” ma non ancora alla amministrazione di sé stesse. Erano sotto controllo “alleato”, previsto dalla resa del 1943. La “lotta” fu tra schieramenti ideologici, tra partiti sopravvalutati dalla narrazione ma nell'insieme impossibilitati a modificare le condizioni della “pace” che il 10 febbraio 1997 lo Stato d'Italia fu chiamato a sottoscrivere in Parigi. In quegli anni fece gran differenza nascere e vivere in Sicilia piuttosto che in Lombardia, in regioni al sicuro da bombardamenti aerei anziché in quelle ancora teatro di guerra. L'“unità nazionale” si prospettò nuovamente una via in salita. Per intraprenderla occorreva appunto andare “contro la vendetta” e ricucire i lembi di un'Italia divisa: “terra di frontiera” in un mondo bipolare e da allora ansiosa di starsene in pace. L'“invenzione” dell'unità d'Europa fu la zattera dei naufraghi. Gli italiani non furono i soli ad aggrapparsi e a salirci. Nel 1948 non immaginavano quanti altri popoli essa era destinata ad accogliere, sino al rischio di colare a picco. Rinvangare scontri di fazioni, dal Brigantaggio ai Ciompi e ai Gracchi, come fossero un “destino fatal” degli italiani, diverso da quello di altri Paesi europei, parecchi dei quali ne ha visti di peggio, vuol dire fissare qualche increspatura anziché l'immensità del mare. Dopo quelle di don Felipe VI di Spagna, attendiamo le parole del Presidente Mattarella, l'uomo Saggio che esorta e insegna senza mai alzare la voce, senza moine, con “l'eloquenza della sobrietà” come ne ha scritto lo storico e giurista Tito Lucrezio Rizzo (Herald Editore), da mezzo secolo quirinalista acuto e arguto.

Aldo A. Mola

DIDASCALIA: I cadaveri dei gerarchi fascisti in piazzale Loreto, a Milano, nella copertina di “Contro la Vendetta “ di Carlo Silvestri. Silvestri (Milano 1893-1955) amico in gioventù del socialista Filippo Turati, conobbe Benito Mussolini nel congresso socialista del 1910. Interventista, ondeggiante tra riformismo socialista e protofascismo, due volte vittima di squadristi, arrestato e condannato a cinque anni di confino politico a Ustica, Lipari e Ponza, nel settembre 1943 ritenne che Mussolni stesse attuando il suo sogno di uno Stato corporativo. Arrestato dalle SS tedesche e rilasciato, di fece confidente di Mussolni che gli rilasciò una cinquantina di interviste, da lui utilizzate per articoli nel “Popolo d'Italia” firmati “II Giramondo”, da molti ritenuti del duce stesso. Fallito il suo vagheggiamento di un patto occulto tra Mussolini e il partito socialista per la transizione verso la pax italica, molto ancora pubblicò: vox clamantis in deserto. Mancò una sua netta denuncia delle leggi razziali che saldarono il regime mussoliniano e quello hitleriano. Il peccato di omissione non è meno grave di quelli di pensieri e di atti.