OTTOBRE 1943...: ITALIA IN GUERRA L'ombra cupa dell'“armistizio lungo”

A chi oggi si stupisce che in tante aree del Pianeta la pace tardi ad arrivare va ricordato che altrettanto avvenne in Europa, e anche in Italia tra la sconfitta del 1943 e il Trattato del febbraio 1947. Gli Alleati, che conoscevano benissimo i progetti di Tito ai danni dell'Italia orientale non fecero nulla per arginarlo. La Jugoslavia era tra i vincitori. L'Italia tra i vinti.

Le durissime clausole della Resa.

Lo strumento di resa sottoscritto il 29 settembre 1943 da Badoglio e da Eisenhower sulla corazzata britannica “Nelson” attraccata a Malta, quindi in “territorio” degli Alleati, era noto a Roma da quando lo aveva recato il generale Giacomo Zanussi, inviato a Lisbona perché Giuseppe Castellano, di ritorno in Italia, non dava notizie di sé. Non voleva farsi intercettare dai sospettosissimi tedeschi, come concordato con Roma alla sua partenza per la complicatissima missione. Le misure da lui assunte per tenere al sicuro i documenti e la ricetrasmittente consegnatagli dagli anglo-americani erano dettate dalla necessaria prudenza. Se fosse stato catturato catturato la guerra nel Mediterraneo avrebbe avuto tutt’altro e imprevedibile corso. Gli Alleati attendevano l'accettazione della resa dell'Italia senza condizioni entro le ore 24 del 30 agosto: termine tassativo. Trasferito da Lisbona a Cassibile via Algeri, Zanussi aveva verbalmente informato Castellano del secondo strumento di resa e, al rientro a Roma, lo aveva messo a disposizione dei superiori. Il re, Badoglio, Ambrosio e la stretta cerchia dei ministri militari erano quindi al corrente, almeno sommariamente, del suo tenore. Lo strumento aggiuntivo, però, era talmente greve e punitivo da rimanere segreto anche dopo la firma. Esso chiamò l’Italia sul banco degli imputati come Paese responsabile della guerra e vinto. Il diktat mise fine alla sua sovranità, ma, almeno in linea di principio, ne assicurò l'integrità territorial. I suoi confini e il suo assetto politico, civile ed economico erano da definire nei dettagli in sede di Trattato di pace, imposto a Parigi il 10 febbraio 1947, cioè quattro anni dopo le firme di Cassibile e Malta, in piena “guerra fredda”, cioè in un quadro politico-militare globale del tutto diverso rispetto a quello dell'estate 1943. Le clausole dell’“armistizio lungo” esplicitavano le “condizioni di carattere politico, economico e finanziario” lasciate minacciosamente intravvedere dall'“armistizio breve”. Alcune, però, andarono molto oltre le peggiori previsioni, superate dai drammatici eventi susseguitisi dopo l'8 settembre: trasferimento del re e del governo a Brindisi, sbandamento dell'esercito, prelevamento di Mussolini da Campo Imperatore, costituzione della Repubblica sociale italiana, occupazione germanica delle terre non raggiunte dagli anglo-americani. Il punto 1-A della resa prevedeva: «Le Forze italiane di terra, mare, aria, ovunque si trovino, si arrendono.» Il 29 settembre si poteva dire: “consummatum erat”. Quanto previsto per la flotta navale e aerea era già stato attuato, anche se non nei termini catastrofici previsti dalla resa. Altrettanto valeva per lo smantellamento della Milizia, dell'Ovra e delle altre organizzazioni fasciste e parafasciste. L'articolo 29 dell'“armistizio lungo”, a sua volta scavalcato dai fatti, condizionò l'esito finale della guerra civile e ne proiettò l'ombra sui decenni seguenti. Esso recitava: «Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso delitti di guerra o reati analoghi, i cui nomi si trovino sugli elenchi comunicati dalle Nazioni Unite e che ora o in avvenire si trovino in territorio controllato dal Comando Militare Alleato o dal Governo italiano, saranno immediatamente arrestati e consegnati alle forze delle Nazioni Unite. Tutti gli ordini impartiti dalle Nazioni Unite a questo riguardo verranno osservati.» A quel modo la sorte ultima (detentiva, giudiziaria e frutto di sentenza) dell'ex duce e di un numero imprecisato, ma certo vasto, di gerarchi, nonché degli indiziati di crimini di guerra (fossero pure militari agli ordini del governo del re) furono pertanto sottratti alla giurisdizione dello Stato d'Italia e riservati alle “Nazioni Unite”, comprendenti USA, Gran Bretagna, URSS e loro alleati, a cominciare da Francia, Grecia, Jugoslavia e il restaurato impero d'Etiopia. L'obbligo di consegnare agli alleati Mussolini e i gerarchi tornò incombente nell'aprile del 1945, quando si prospettò la loro probabile cattura a opera del Corpo Volontari della Libertà (cioè delle formazioni partigiane), emanazione del governo nazionale, a sua volta tenuto a osservare gli ordini delle Nazioni Unite che, come noto, avevano concordato di processare i vertici dell'Italia fascista e della Germania nazionalsocialista. Il Duca di Addis Abeba non poteva non percepire quali rischi quella clausola prospettasse a carico suo e di tanti militari che si erano prodigati per la svolta del 25 luglio e per ottenere che gli anglo-americani consentissero all'Italia di arrendersi anziché di degradare a mera terra occupata. La seconda parte dell'art. 30 dello strumento andò oltre gli aspetti militari della sconfitta. Dettò: «Il governo italiano si conformerà a tutte le ulteriori direttive che le Nazioni Unite potranno dare per l'abolizione delle istituzioni fasciste, il licenziamento ed internamento del personale fascista, il controllo dei fondi fascisti, la soppressione della ideologia e dell'insegnamento fascista», da sostituire con radicale epurazione del sistema scolastico, dalle elementari all'Università, e degli strumenti didattici, da approntare ex novo sotto controllo anglo-americano e del PBW. Infine il secondo punto B dell'articolo 32 stabilì: «Le persone di qualsiasi nazionalità che sono state sotto sorveglianza, detenute o condannate (incluse le condanne in contumacia) in conseguenza delle loro relazioni e simpatie colle Nazioni Unite saranno rilasciate in conformità agli ordini delle Nazioni Unite e saranno sciolte da tutti gli impedimenti legali ai quali sono state sottomesse». Era il riconoscimento dell'antifascismo dell'esilio e interno e della legalità delle sue azioni, comprese quelle terroristiche. Per cogliere esattamente la portata di tale clausola, va ricordato che le Nazioni Unite comprendevano l'URSS del Maresciallo Stalin. Essa rendeva insindacabile l'azione del Partito comunista d'Italia e di qualunque azione terroristica e spionistica (non più crimine ma gesto meritorio) messa a segno ai danni dell'Italia durante il regime fascista.

Il “confronto” a margine della firma: il governo in ansia

Come già era avvenuto a Cassibile il 3 settembre, anche a Malta a margine della “consegna” e della firma dello strumento di resa si svolse un ampio confronto tra il maresciallo Badoglio, Eisenhower, Harold Alexander e altri partecipanti all'incontro. Lo scambio di proposte, ipotesi e informazioni è annotato in due diversi Verbali. Uno è conservato nell'archivio storico del ministero della Difesa, l'altro in quello degli Esteri. Il primo è in “Otto settembre quarant'anni dopo” (Atti del convegno di studi pubblicati dal Ministero della Difesa nel 1984 a cura di Aldo A. Mola e Romain H. Rainero); il secondo nei “Documenti diplomatici italiani”. Quest'ultimo è più articolato. Il suo testo lascia intravvedere qualche spiraglio di apertura anglo-americana alla partecipazione di truppe italiane alla lotta contro i tedeschi, prospettata da Castellano nel colloquio di Lisbona. Essa andava tuttavia subordinata alla dichiarazione di guerra dell'Italia contro la Germania, come subito osservò ruvidamente Alexander. Se lo stesso maresciallo inglese asserì che i piani per la campagna in Italia «erano già minuziosamente preparati in ogni loro dettaglio», Badoglio e gli italiani presenti sul quadrato della “Nelson” (Ambrosio, Roatta, De Courten e Sandalli) ebbero motivo di ritenere che Eisenhower dicesse il vero quando affermò che «la liberazione di Roma sarà abbastanza presto». In realtà lo sforzo offensivo anglo-americano sul fronte italiano si stava esaurendo tra Salerno e Napoli e l'attenzione del loro comando si spostava dal Mediterraneo alla costa francese sull'Atlantico. Non solo. Per gli anglo-americani (e soprattutto per i secondi) il fronte principale della guerra non era l’Europa, comunque a pezzi e appesantita da imperi coloniali condannati all'estinzione, ma il Pacifico: contro il Giappone. Nelle settimane seguenti la firma di Malta gli Alleati ostacolarono in molti modi la riscossa del regno d'Italia, lesinando gli aiuti per la riorganizzazione delle sue forze armate. Il 13 ottobre Vittorio Emanuele III dichiarò guerra alla Germania. Come scrisse Badoglio l'indomani, si chiuse così «il periodo di armistizio e quello di cooperazione, durato complessivamente trentacinque giorni, per entrare nel terzo periodo, quello della co-belligeranza». Il maresciallo sintetizzò il quadro militare, alternanza di pagine negative («difesa sfortunata di Corfù e Cefalonia») e positive, e quello politico: «il concorso alla causa dei vari partiti di patrioti nelle Nazioni invase». Non fece alcun cenno alla situazione interna. Agli occhi dei più questa risultava deludente. E non solo perché il Comitato centrale di liberazione nazionale (Ccln) presieduto da Ivanoe Bonomi gli negava ogni collaborazione ma soprattutto perché, come scrisse il 4 ottobre il primo segretario di legazione Antonio Venturini, «la grande maggioranza della gente (militari, funzionari, uomini di governo, intellettuali, privati di ogni genere, ecc.) ha l'impressione – e questa impressione va sempre più estendendosi – che il Governo sta seguendo una politica dilatoria e che, per ora, preferisca non affrontare numerosi problemi che assillano la vita del paese». Aveva veduto lungo Vittorio Emanuele III quando il 7 settembre confidò all'aiutante di campo, generale Paolo Puntoni che l'azione di Badoglio era «indecisa e poco sincera. Non è certamente un uomo all'altezza del momento». Puntoni ne ebbe conferma la sera dell'8 settembre quando il re osservò: «l’armistizio è accettato, ma Badoglio che rappresenta il governo non impartisce alcuna disposizione per fronteggiare gli avvenimenti che incalzano». Dunque, anche in regime di cobelligeranza, il futuro rimaneva fosco.

Perché per anni gli italiani avevano plaudito “Lui”?

Ma la “responsabilità” non era solo di chi governava e meno ancora del Capo dello Stato, re costituzionale. Investiva tutti i cittadini. Dal 1913 i maschi erano titolari del diritto di voto. Eleggevano la Camera, che a sua volta conferiva o negava la fiducia ai governi. I cittadini non erano “innocenti”, come non lo erano i partiti nei quali essi militavano o si riconoscevano quando votavano. Tutti avevano avuto le loro responsabilità e avevano esercitato i loro diritti politici nel 1919, 1921 e 1924 sulla base di leggi varate dalle Camere elette nel 1913, nel 1919 e nel 1921: prima dell'avvento del regime mussoliniano instaurato col discorso del 3 gennaio 1925 e sino alla catastrofe dell'estate 1943. Ci rifletté Benedetto Croce confidando al Diario le sue riflessioni su Mussolini: «di corta intelligenza», privo di sensibilità morale, vanitosissimo, sempre fra il pacchiano e l'arrogante. «Ma egli – aggiunse – chiamato a rispondere del danno e dell'onta in cui ha gettato l'Italia, con le sue parole e la sua azione come con tutte le sue arti di sopraffazione e di corruzione, potrebbe rispondere agli italiani come quello sciagurato capopopolo di Firenze, di cui parla Giuseppe Villani, il qual rispose ai suoi compagni d'esilio che gli rinfacciavano di averli condotti al disastro di Montaperti: “E voi, perché mi avete creduto?”». Le piazze stracolme di folla plaudente al duce (anche il 10 giugno 1940, “il giorno della follia”, come ha scritto Ugoberto Alfassio Grimaldi) sono un ricordo scomodo, ma necessario. Rimuoverlo significa eludere l'autocritica e rifiutare di ammettere la realtà.

Un’esigua pattuglia decise le sorti dell'Italia

Badoglio non ebbe tutti i torti quando, ai componenti del comitato di liberazione nazionale che nel giugno 1944 gli negarono di formare un nuovo governo, rispose che se essi erano lì, nella Roma liberata, lo dovevano a lui. Con la revoca di Mussolini e lo scioglimento della Camera dei fasci e delle corporazioni, il rinvio dell'elezione della nuova Camera a quattro mesi dopo la fine della guerra e nell'impossibilità di convocare il Senato mentre l'Italia precipitava verso la disfatta militare e la resa e si trovò divisa in due, la somma del potere e il suo esercizio furono concentrati nelle mani del capo del governo come mai era avvenuto dalla proclamazione del regno. Poiché, il ministro degli Esteri Raffaele Guariglia non aveva raggiunto Brindisi, Badoglio de facto ne esercitò le funzioni coadiuvato da Renato Prunas, segretario generale del ministero degli Esteri. In quelle nebulose circostanze si affacciarono agli Esteri personaggi talora privi di riconoscimento pubblico ma incaricati di missioni ufficiose. Fu il caso di Filippo (Pippo) Naldi e del prof. Guido Pazzi. Antonio Venturini, addetto alla segreteria generale del capo del governo dal 13 ottobre 1943, riferì a Badoglio in termini ruvidi gli umori del Paese e la condotta da tenere. Il 4 novembre 1943 non esitò a deplorare: «la mancanza di un governo vero e proprio, che impartisca direttive e faccia sentire l'azione di una guida responsabile nei vari settori della vita nazionale, mortifica(ndo) le migliori energie e toglie(ndo) a parecchi ogni volontà di azione». L'assenza di “notizie ufficiali” spianava la strada a “politicanti e mestatori” usi a “spargere le notizie più fantasiose”. Ammonì infine a «far capire agli angloamericani che se le loro autorità militari persistono nelle loro requisizioni arbitrarie e soprusi di vario genere è da prevedere che la popolazione, la quale prima della occupazione era nella grandissima maggioranza favorevole agli Alleati, diventerà ostile». I funzionari più acuti del “governo del Sud” percepivano allarmati che gli errori e gli abusi degli anglo-americani, non adeguatamente arginati dal governo italiano, venivano sfruttati dalla propaganda della Repubblica sociale di Mussolini. Azzerate per decreto legge o nei fatti le Camere che per statuto condividevano con lui il potere legislativo, il re risultò sovraesposto. Lamentò a Puntoni che gli venivano proposte misure anticostituzionali. I compiti del governo erano circoscritti perché gli anglo-americani tardarono restituire al governo italiano l'amministrazione delle terre via via liberate. Badoglio tenne per sé gli Esteri e l'ormai quasi superfluo ministero dell'Africa italiana. Si trovò quindi a sciogliere con mezzi esigui i complessi nodi dei rapporti con i vincitori e i Paesi neutrali e a fronteggiare le crisi provocate dall’adesione delle rappresentanze diplomatiche nelle sedi il cui personale in parte si schierò a fianco della Repubblica sociale mussoliniana. Molti uomini che avevano svolto ruolo protagonistico nell'estate del 1943 risultarono emarginati o quasi ostaggi degli anglo-americani. Fu il caso di Castellano, trattenuto ad Algeri, e di Giovanni Messe, massone, ostacolato nella ricostruzione delle Forze Armate alla quale era stato chiamato su indicazione personale di Vittorio Emanuele III, che lo aveva avuto aiutante di campo. Ne ha scritto il generale Antonio Zerrillo.

La dichiarazione di guerra alla Germania

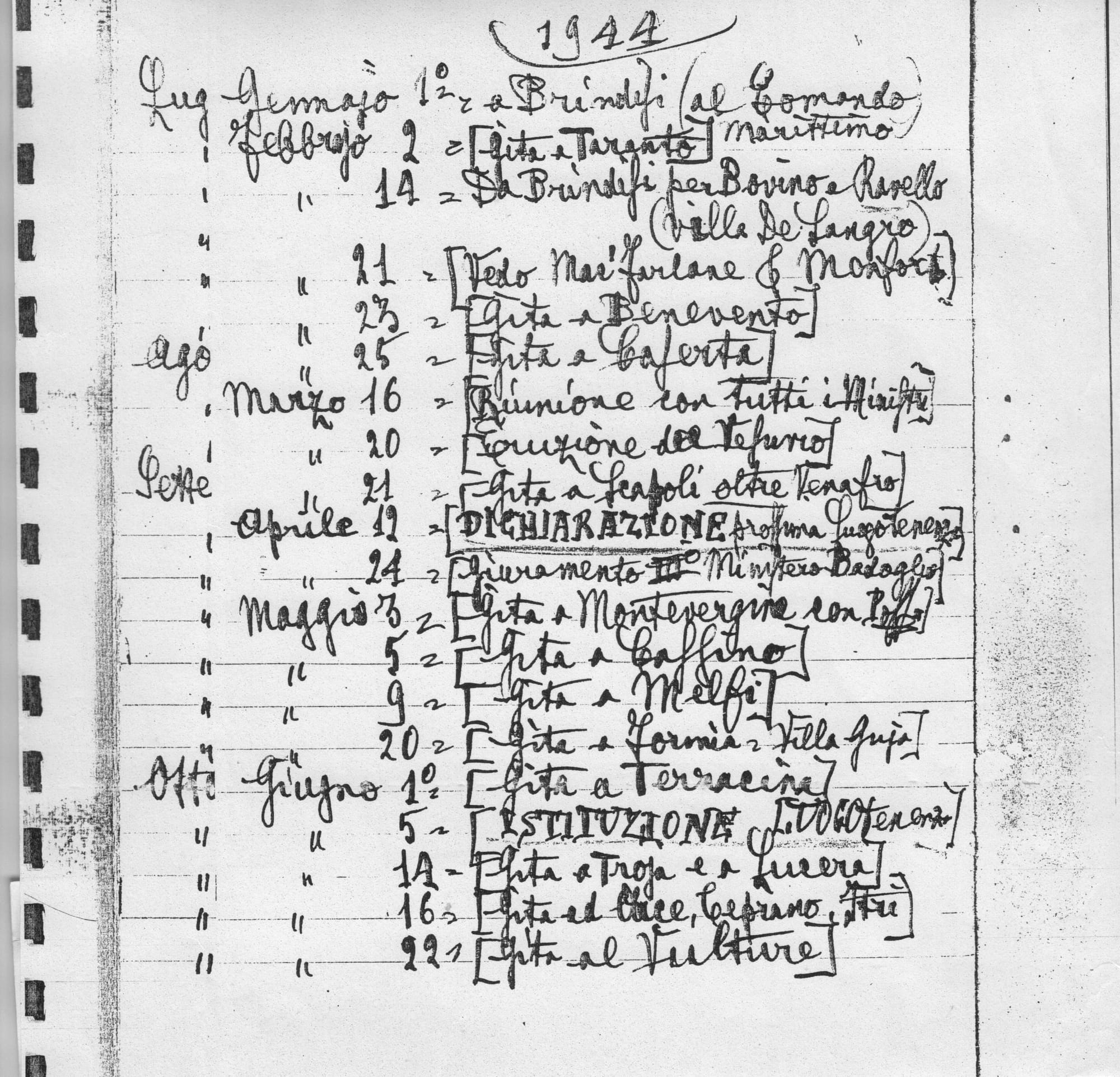

Con la dichiarazione di guerra alla Germania (13 ottobre 1943) Vittorio Emanuele III completò il percorso intrapreso il 25 luglio e proseguito con le difficili decisioni del 2, 8 e 9 settembre. Mirava a ripristinare la monarchia rappresentativa con un governo propriamente “politico”. Da Roma, però, il Ccln continuò a negare ogni collaborazione e di settimana in settimana crebbe l'ostilità nei confronti della sua persona anche in ambienti “moderati”. Molti notabili di tradizione liberale affiancarono gli avversari della monarchia e prospettarono soluzioni antistatutarie e antidinastiche. Vennero insistentemente chieste la sua immediata abdicazione, la rinuncia alla corona da parte dl principe ereditario Umberto e il suo conferimento a Vittorio Emanuele principe di Napoli, di sette anni, vegliato da un reggente estraneo alla Casa di Savoia, in pieno contrasto con le norme statutarie. Badoglio si fece tramite del progetto, esponendolo al sovrano e offrendosi quale reggente. Vittorio Emanuele III rifiutò, indignato. Le stesse richieste furono ribadite anche da Croce nel congresso dei comitati di liberazione nazionale convocati a Bari il 28 gennaio 1944. Sotto crescente pressione degli Alleati, specialmente degli statunitensi, sensibili alla pressione di italo-americani monarcofagi, come Alberto Tarchiani, frequentatore sin dal 1920 di riunioni massoniche a New York, il 12 aprile 1944 Vittorio Emanuele III accettò infine di dichiarare che avrebbe trasmesso al figlio, in veste di Luogotenente Generale del Re, l'esercizio di tutti i poteri della Corona, nessuno escluso, Lo avrebbe fatto in Roma, quando la Città fosse stata liberata. Dubbioso sul futuro dell'Italia, non abdicò. Nell’“Itinerario generale dopo il 1° giugno 1896” sotto la data del 5 giugno il Re annotò: «Istituzione [tutto maiuscolo, Nda] della Luogotenenza». Venti giorni dopo, il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno, n. 151 segnò il passaggio alla “costituzione provvisoria”: la forma istituzionale dello Stato sarebbe stata sottoposta a un'assemblea eletta alla fine della guerra degli italiani con voto libero e segreto. Così finì il regime monarchico instaurato nel regno di Sardegna da Carlo Alberto di Savoia con lo Statuto concesso il 4 marzo 1848, divenuto poi Carta del regno d'Italia dalla sua proclamazione, il 14 marzo 1861, con Vittorio Emanuele II, chiamato per legge a firmarsi “Re per grazia di Dio e volontà della nazione”.

Aldo A. Mola

DIDASCALIA: La pagina dell'“Itinerario generale dopo il 1° giugno 1896”, manoscritto da Vittorio Emanuele III, sul primo semestre del 1944: appunti scarni sui fatti politici più rilevanti (insediamento del III Governo Badoglio e sui continui viaggi nelle terre restituite all'amministrazione del governo italiano). V. anche i “Verbali del Consiglio dei Ministri”, Luglio 1943-maggio 1948, I, Governo Badoglio, 25 luglio 1943-aprile 1944, a cura di Aldo G. Ricci, Poligrafico dello Stato, Roma, 1994.