OTTOBRE 1925 UNA “NOTTE DI SAN BARTOLOMEO”

Perché ricordare il passato?

Non può passare sotto silenzio il centenario della famigerata “Notte di San Bartolomeo” vissuta da Firenze fra il 3 e il 4 ottobre 1925. È tra le pagine più truci della “caccia al massone” e, più in generale, agli antifascisti organizzata da squadristi che terrorizzarono l'intera città. I crimini perpetrati in quei giorni furono talmente gravi che Benito Mussolini, capo del governo, inviò a Firenze Roberto Farinacci, segretario nazionale del partito, per un'inchiesta sommaria conclusa con l'espulsione di decine di facinorosi. I fatti di Firenze non furono però un episodio circoscritto di criminalità politica ma l'ennesima prova di forza di una componente fondamentale del fascismo. Gli squadristi erano nati e cresciuti al suo interno. Nell'ottobre 1922 dalla Toscana era partito verso Roma il grosso delle squadre, capitanate da Sante Ceccherini, massone. Delusi dall'avvento di un governo di coalizione costituzionale, i militi continuarono a coltivare il mito del “colpo di Stato” a mano armata, teorizzato da Curzio Malaparte, tardivamente “iniziato”. Erano sicuri di poter sfidare impunemente chiunque. Tra fine settembre e inizio ottobre 1925 si scatenarono. Il governo non li prevenne. Possibile che non fosse informato? Il 25 maggio il ministro per l'Interno Luigi Federzoni, nazionalista, massonofago aveva telegrafato ai prefetti: «Tutte le volte che disgraziatamente si verifica qualche grave fatto di violenza da parte di elementi sovversivi o comunque ostili al Governo, devono essere prese immediatamente misure preventive allo scopo di impedire azioni di rappresaglia tenendo particolarmente presente la necessità di tutelare in modo assoluto l'inviolabilità del domicilio con particolare riguardo agli studi degli avvocati.» L'indomani denunciò «un risorgere simultaneo di organizzazioni squadriste che raccolgono sporadicamente taluni degli elementi più accesi del fascismo e che di quando in quando compiono atti di violenza che il governo deplora e intende siano risolutamente evitati». Occorreva «soffocare residui fermenti di illegalismo». L'amnistia mirò a «sanare per quanto è possibile perturbazioni e risentimenti causati da reati di origine politica», ma occorrevano «prevenzione e repressione di ogni episodica violenza anche per parte dei fascisti», pregiudizievoli per «il prestigio dello Stato e dello stesso fascismo così in Italia come e ancor più all’Estero». “Sua Eccellenza Mussolini” voleva ordine e compostezza. Le sinistre erano fuori gioco. Il governo dunque sapeva dov'era il pericolo. Però interveniva, ma solo tardivamente, a “rimettere ordine” dopo atti criminosi che non aveva saputo o voluto prevenire. Gli italiani erano esausti. Avevano alle spalle quaranta mesi di militarizzazione e la guerra civile a bassa intensità del dopoguerra. Il governo procedeva all'insegna della doppiezza: additava quotidianamente un “nemico” inesistente e deprecava, ma non fermava, chi passava alle vie di fatto contando sull'assenza e sulla compiacenza della pubblica sicurezza. Ricordare la storia vuol dire conservare memoria dell'avvento del regime di partito unico e della confisca del potere da parte di un “capo” contornato da milizie di partito, spinte o indotte a delinquere nella certezza dell'impunità o della manipolata indulgenza dell'ordine giudiziario. Poiché la magistratura mostrò di non prostrarsi a pressioni politiche, il “duce” istituì il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, che militarizzò i processi e legalizzò l'illegalità. Tutte quelle aberrazioni, va aggiunto, furono avallate dal Parlamento, prono al governo. Punto di arrivo del regime liberticida furono la reintroduzione in Italia della pena di morte, la riforma elettorale congegnata da Alfredo Rocco, che nel 1928 ridusse le votazioni a una farsa, come dichiarò alla Camera l'ottantaseienne Giolitti, l'obbligo della tessera del Partito nazionale fascista (Pnf) per gli aspiranti a impieghi e del giuramento di fedeltà al regime per i pubblici dipendenti, inclusi i docenti universitari. La fascistizzazione dello Stato non avvenne d'un tratto, a fine ottobre del 1922, né con la vittoria della composita Lista Nazionale il 6 aprile 1924. Avanzò per gradi, una legge dopo l'altra. Richiese un decennio e non risultò mai del tutto completa. Non soggiogò mai le Forze Armate, che giuravano fedeltà al re e ai suoi legittimi discendenti. Però si consolidò sempre più. Negli Anni Trenta registrò il consenso pressoché generale della popolazione. Giunto al successo grazie all'eliminazione di ogni forma di opposizione, il regime consentì la moltiplicazione di interpretazioni della sua “dottrina”. I neo-pagani coabitarono con i clericali, i sindacalisti con il padronato, i fautori del libero mercato con gli autarchici, i cultori della romanità con lo strapaese. In un partito-spugna c'era posto per tutti. Il regime divenne un'immensa cattedrale con navate centrali e cappelle laterali in ciascuna delle quali le diverse congregazioni e fraterie recitavano sottovoce le proprie litanie, aperte e chiuse con l'omaggio al “Duce”. Si acconciarono anche quanti non indossarono mai la camicia nera e trovavano risibili i riti del partito. Barattarono incensi in cambio di stenta autonomia e infine si dissolsero per scampare alla chiusura coatta. Il loro elenco sarebbe lunghissimo. Benché più d'argilla che di pietra, quell'immenso edificio non sarebbe mai crollato per logoramento interno. Per abbatterlo ci volle una scossa tellurica: la sconfitta nella guerra mondiale a fianco della Germania di Hitler, che all'inizio del 1943 spinse il re a valersi delle sue prerogative per riportare l'Italia sui binari dell'Occidente. Il 1925 segnò la svolta perché nel suo corso Mussolini aggredì le libertà fondamentali: di pensiero, stampa e associazione. Il 20 novembre enunciò esplicitamente in Senato il suo programma Annientati il socialismo e la massoneria, mirava a sostituire lo Stato liberale con quello fascista: non solo un regime ma “una fede”, una “religione”. Il duce era capo del governo, ministro degli Esteri e dei tre dicasteri militari: Guerra, Marina e Aeronautica.

“Stefano Bisi: “Le dittature serrano i cuori”

Questa sintetica premessa giova a comprendere perché il 1925 merita memoria. Per tenerla viva Stefano Bisi, gran maestro del Grande Oriente d'Italia, ha scritto “Le dittature serrano i cuori” (Betti Editrice, agosto 2025), un libro che documenta una delle pagine più cruente della marcia mussoliniana verso il regime: la notte del 3-4 ottobre 1925. In poche ore a Firenze furono assassinati Giovanni Becciolini, il deputato socialista Gaetano Pilati e Gustavo Consolo. Si contarono altre quattro vittime non censite dalla storiografia. Il volume condensa molte storie: la “mattanza” perpetrata dagli squadristi capitanati da Tullio Tamburini, le biografie dei “protagonisti”, alcune testimonianze e approfondimenti critici e giudizi storiografici. Contiene anche un'antologia delle cronache pubblicate dai giornali. L'Osservatore Romano si limitò a lamentare l'assalto a un circolo cattolico. Sull'efferato assassinio di Giovanni Becciolini esistono versioni contrastanti, a suo tempo esaminate da Gaetano Salvemini con lo scrupolo dello storico e la partecipazione di chi aveva subìto di persona lo squadrismo. Era stato tra i promotori del “Non Mollare”, il periodico clandestino al quale collaborarono Carlo e Nello Rosselli ed Ernesto Rossi. Veniva distribuito da antifascisti a rischio di bastonate. Di concerto con Nello Traquandi, Becciolini concorreva alla sua diffusione. La “Notte” non fu un'esplosione criminale improvvisa ma il punto di arrivo dell'odio fanatico contro i massoni, eccitato dal foglio locale “Battaglie fasciste”. Il 26 settembre 1925 questo intimò: «Da oggi non deve essere data tregua alla massoneria ed ai massoni. La devastazione delle logge si è risolta in una ridicola sciocchezza.» L'assalto era iniziato nel 1924. Però l'offensiva contro i massoni non nacque agli albori del fascismo (movimento dal marzo 1919, partito dal novembre 1921), né con l'insediamento del governo Mussolini. Aveva origine antica, sia in Mussolini, sia del partito nazionale fascista. Come ricorda Bisi, non è affatto documentato che il duce odiasse i massoni perché respinto da una loggia. Una fiaba. La certezza è un'altra. L’incompatibilità tra socialismo e logge venne posta all'ordine del giorno dei congressi del partito sin dal 1904, ma non fu discussa. Tornò attuale nel 1912 al congresso di Reggio Emilia che vide l'espulsione di Bissolati, Bonomi, Cabrini e altri, subito organizzati nel partito socialista riformista. Al congresso di Ancona (aprile 1914) il Psi approvò a larghissima maggioranza la mozione presentata da Giovanni Zibordi e fatta propria da Mussolini: l'espulsione dei massoni dal partito. In dissenso con il futuro duce, il giovane Giacomo Matteotti espresse un giudizio duro nei confronti dei Liberi Muratori (considerati borghesi) ma propose la mera incompatibilità, lasciando ai singoli di optare tra loggia e partito. Dopo la scelta a favore dell'intervento nella guerra europea a fianco dell'Intesa e nel corso di essa Mussolini si trovò spesso in convergenza con massoni. Altrettanto avvenne nel dopoguerra e nella questione di Fiume. Mise la sordina alla sua radicale avversione. Un mese prima della mai avvenuta “marcia su Roma”, in dissenso con Alberto De Stefani il duce scrisse che non era il momento di occuparsene. Molti gerarchi erano massoni. Tra questi svolsero ruolo decisivo nella soluzione extraparlamentare della crisi di governo i due intendenti generali della “marcia”: Gaetano Postiglione (interventista e repubblicano) ed Ernesto Civelli, affiliato alla Serenissima Gran Loggia d'Italia. La mattina del 28 ottobre 1922 Civelli assicurò al re che gli squadristi erano fautori della monarchia. Anche il governo Mussolini contò massoni, compreso il sottosegretario alla Pubblica Istruzione, Dario Lupi, ideatore dei “viali della rimembranza”. La svolta sopraggiunse poco dopo. La confluenza dei nazionalisti nel partito fascista, a metà febbraio 1923, fu suggellata dalla dichiarazione di incompatibilità tra logge e fasci, imposta dai nazionalisti e caldeggiata nel Gran consiglio del fascismo da uno spretato, già famigerato per la pubblicazione dei “Protocolli dei Savi Anziani di Sion”, in cui aveva denunciato il complotto di ebrei e massoni ai danni dell'Italia. Poiché nella “Rivista Massonica” il gran maestro Domizio Torrigiani deplorò l'assassinio di Giacomo Matteotti avvenuto il 10 giugno 1924, in agosto il vertice del PNF ribadì l'espulsione dei massoni dal partito. Per il Grande Oriente d'Italia la via divenne sempre più stretta e ripida, anche perché le opposizioni (socialisti, repubblicani, demo-sociali, democratici, liberali e popolari: meno di un terzo dei deputati in carica) si arroccarono fuori dell'Aula. In vista del Giubileo annunciato da Papa Pio XI per il 1925, i cattolici si schierarono con il governo, mentre il partito popolare, mai avallato dalla Santa Sede, andò alla deriva.

Un regime nato nel sangue

Il 12 gennaio 1925 Mussolini presentò la legge per regolarizzare le associazioni e l'appartenenza dei pubblici impiegati ad associazioni. Fu approvata alla Camera il 19 maggio 1925, come ricorda Bisi, che richiama l'attenzione sul discorso pronunciato da Antonio Gramsci: Il deputato comunista disse la massoneria sarebbe divenuta un'ala del fascismo e che la legge non era contro le logge ma contro la rivoluzione. Già prima si erano moltiplicati gli assalti squadristici a logge, non solo per devastare e umiliare ma soprattutto sequestrare carte, verbali e le ambìte liste degli affiliati. Persino la sede del Grande Oriente, alle spalle del Senato, fu assalita da energumeni che si arrampicarono sino al balcone e tentarono di irrompervi. Le forze dell'ordine risultarono quasi sempre impari e tardive, benché gli attacchi fossero preordinati. Chi doveva tutelare era inetto o connivente: doveva informarsi e prevenire. In vista del dibattito al Senato, calendarizzato per metà novembre, al duce occorreva la spallata finale. Fu quanto annunciato da “Battaglie fasciste” nell'articolo del 26 settembre: «Bisogna colpire i massoni nelle loro persone, nei loro beni, nei loro interessi.» Tre giorni dopo si riunì il direttorio del fascio fiorentino alla presenza di Tullio Tamburini, console della milizia, e del marchese Dino Perrone Compagni, iniziato alla Gran Loggia d'Italia. Su impulso indiretto di Mussolini (l'opposizione doveva accettare “il fatto compiuto”), il direttorio stilò la lista delle persone da colpire, tra le quali alcuni ex deputati e Camillo Arturo Torrigiani, otorinolaringoiatra di fama internazionale, fratello del gran maestro Domizio. Nel libro Bisi utilizza il memoriale di Camillo Torrigiani, massone (numero di matricola 29.168), donatogli dal nipote Neri Torrigiani: una testimonianza limpida sulla linea seguita dal gran maestro del GOI dinnanzi al fascismo e all'avvento di Mussolini. Narra il suo trasferimento in Francia dopo la sospensione dei lavori delle logge del GOI, il rientro per testimoniare nel processo a carico del generale Luigi Capello, già comandante della Seconda Armata, arrestato per mai documentata connivenza con lo sprovveduto Tito Zaniboni (socialista, non massone) che ordì per conto proprio un attentato a Mussolini (4 novembre 1925). Ne ricorda la condanna a cinque anni di confino con un'unica imputazione, “Massone”, e le sue peripezie tra Lipari e Ponza, il ricovero nell'indecente “clinica” di Montefiascone, il rilascio, quando ormai era pressoché cieco, e la morte che lo raggiunse a San Baronto (Lamporecchio) il 31 agosto 1932. È quasi un libro nel libro. Va osservato, in aggiunta, che a differenza di quello di Camillo, il nome di Domizio Torrigiani non compare nella matricola generale del GOI. Ma non è l'unico. Non vi figura neppure quello di Giovanni Becciolini, il cui martirio è il cuore del libro di Stefano Bisi, che ne ripercorre rapidamente la biografia sulla scorta di una “memoria” della vedova, Vincenza Di Mauro. Becciolini nacque il 28 febbraio 1899 da Ernesta, posseduta da un cugino, Alessandro: un prete che se ne invaghì. Battezzato con il nome di Narsete, fu abbandonato all'orfanotrofio fiorentino di piazza Santissima Annunziata. Dopo molte traversie, a tre anni d'età il piccolo venne nuovamente battezzato con il nome di Giovanni e crebbe in una famiglia di contadini, della cui figlia, Louise, si innamorò. Sennonché don Alessandro sedusse anche lei, provocando l'ira del figlio, finita in colluttazione. «Nato, cresciuto senza mai una famiglia regolare» Giovanni compì studi brillanti, conquistò la licenza liceale, prestò servizio militare e fu assegnato a Tripoli ove conobbe Vincenza, che sposò il 25 agosto 1921. Tornato a Firenze con la moglie, si stabilì in via dell'Ariento 10. Il 26 giugno 1924 nacque Bruno, al quale Bisi dedica un documentato capitolo.

Quando calò la Notte...: non solo a Firenze ma sull'Italia

La sera del 3 ottobre 1925 Becciolini dalle scale udì tafferugli nell'abitazione di Napoleone Bandinelli, ragioniere, massone (matricola 33.848), venerabile della loggia “Galileo Galilei”, assalito da Giovanni Luporini e da due altri squadristi. Accorse in sua difesa. Nel buio uno sparo uccise Luporini. Mentre Bandinelli riusciva a dileguarsi, gli squadristi si fecero dire dalla moglie di Bandinelli ove Becciolini fosse fuggito. Lo inseguirono sul tetto, lo scovarono dietro un abbaino, lo trascinarono nella sede del fascio e lo seviziarono. Legato a una cancellata dei Mercati centrali fu bersagliato di colpi. Nelle stesse ore altri squadristi misero a sacco abitazioni e negozi. Gaetano Pilati, già deputato socialista, e mutilato di guerra, fu assalito a revolverate mentre era a letto. Agonizzò tre giorni. Stessa sorte toccò all'avvocato Gustavo Consolo. Firenze si scoprì Fascistopoli. Il 6 ottobre Federzoni telegrafò ai prefetti: «Fatti avvenuti in questi giorni a Firenze e in altre città trovano ingiustificata deplorevole ripresa di azioni illegaliste da parte di meno responsabili del Fascismo ovvero operanti sui margini delle organizzazioni di questo.» Deplorò la «tardività ed inazione delle autorità e degli agenti di fronte ai colpevoli di violenze et lo innegabile recente risorgere di formazioni squadriste presso numerosi fasci». I prefetti dovevano prendere «gli opportuni accordi con le autorità militari allo scopo di prevenire in modo assoluto ed eventualmente di reprimere qualsiasi tentativo di violenza». Il prefetto di Firenze, Enrico Palmieri, fu rimosso «per ragioni di servizio», cioè per la sua inefficienza. La squadraccia capitanata da Tullio Tamburini andò a processo due anni dopo i crimini. Non avanti il Tribunale di Firenze, però, bensì a quello di Chieti, ove venne celebrato il giudizio a carico di Amerigo Dùmini, assassino di Matteotti, condannato per omicidio preterintenzionale. Come documenta Bisi gli squadristi se la cavarono con poco. In un passo del “Diario, 1943-1944”, curato da Erminia Ciccozzi con saggi di Aldo G. Ricci e Aldo A. Mola e pubblicato dall'editore Pontecorboli per l'Istituto Lino Salvini di Firenze, Federzoni annotò che l'assassinio di Pilati «era stato complottato in un postribolo da una combriccola di bravacci presieduto da un vecchio squadrista fiorentino notoriamente agli stipendi della tenetrice, la quale, vedi caso, aveva pochi giorni prima ricevuto lo sfratto dall'onorevole Pilati, divenuto amministratore dello stabile». D'intesa con Federzoni, Mussolini fece scendere rapidamente il silenzio sulla Notte di San Bartolomeo scatenata dagli squadristi a Firenze. Aveva fretta di far approvare al Senato la legge sulle associazioni, come avvenne il 20 novembre. Poco prima della sua promulgazione Torrigiani sciolse la Comunità del Grande Oriente per mettere gli affiliati al riparo da rappresaglie alle vite loro, dei congiunti e degli amici. Ne rimase gran maestro. Nell'isola di Ponza, ove fu confinato, fondò un loggia dal nome risorgimentale: Carlo Pisacane. Poi anche Raoul Palermi si rassegnò sciogliere la Gran Loggia d'Italia. Ma non mostrò altrettanta fermezza. Ottenne un impiego dal regime. “Le dittature serrano i cuori” di Stefano Bisi è un libro che va letto per capire come possano morire le libertà e perché vanno difese.

Aldo A. Mola

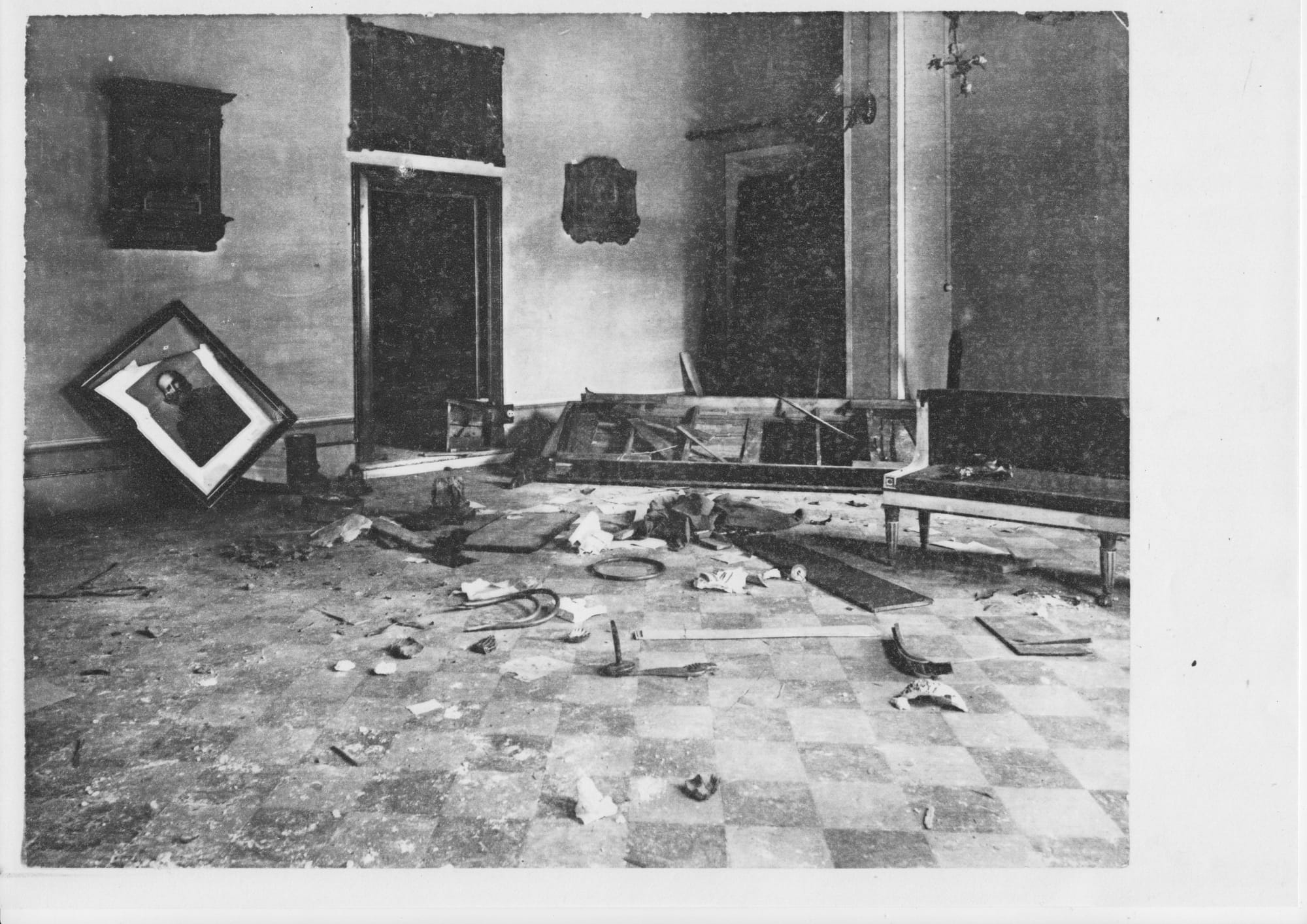

DIDASCALIA: Una loggia devastata da squadristi: fotografia esposta nella mostra “I massoni nella storia d'Italia”, Torino, Palazzo Carignano, maggio-giugno 1980. La vicenda fiorentina ispirò il romanzo di Vasco Pratolini “Cronache di poveri amanti” (1946). La Notte prende nome dalla strage degli ugonotti accorsi a Parigi per festeggiare le nozze di Enrico di Borbone, ugonotto, con la principessa Margot, cattolica, figlia di Caterina de' Medici, regina di Francia (24 agosto 1572). Dovevano propiziare la conciliazione. Divennero trappola per orrendo massacro.