LUDOVICO BOETTI VILLANIS PASSATO, PRESENTE E FUTURO DELL'ITALIA

Due anni dopo “Dignità di una scelta. Cronistoria di un balilla classe 1931” (pref. di Pietrangelo Buttafuoco, BastogiLibri, Roma), per i tipi dello stesso Editore Ludovico Boetti Villanis pubblica “E ripensandoci…” . Il nuovo libro, osserva nelle conclusioni l’autore, va “molto oltre” le risposte agli interventi di Marcello Veneziani, Luciano Violante e di altri, suscitati dal volume precedente. Egli ribadisce innanzitutto che, nelle molteplici forme assunte in Italia tra il 1919 e il 1945, il “fascismo” va collocato nel tempo suo. Come già aveva osservato Angelo Tasca, per comprenderlo occorre scriverne la storia, che è quella stessa dell'Italia dalla crisi del 1914-1915 alla doppia sconfitta del 1945, sulla quale scese la saracinesca del trattato di pace del 10 febbraio 1947 nel quadro planetario della contrapposizione tra blocchi: Occidente da un canto, Unione sovietica e paesi occupati (poi “satelliti”) dall'altro. Quel trentennio fu scandito da due guerre mondiali scaturite da beghe arcaiche per l'egemonia sull'Europa, il prevedibile crepuscolo del Vecchio Continente, l'affanno di proporre modelli interni e internazionali e infine il naufragio.

Scenario planetario di un secolo lungo

Per avere un'idea sommaria del “secolo lungo” (1914-2025) basta soffermarsi su un paio di carte geopolitiche del pianeta. Vi si coglie “ictu oculi” qual era l'Europa degli imperi coloniali, che sembravano intramontabili, e come essa uscì dalla Grande Guerra del 1914-1918. I trattati di pace (1919-1923) consentirono ad alcune potenze (Gran Bretagna, Francia e soprattutto Stati Uniti d'America: questi ultimi furono i veri vincitori) di spartirsi le spoglie dell'impero coloniale tedesco in Africa e Oceania. Oggi l'Europa è assediata dalle sue ossessioni e dall'incapacità di superare i vetero-nazionalismi. Tra i suoi paradossi attuali v'è che gli Stati (mai uniti) d'Europa si affannano tardivamente a mormorare di difesa comune mentre sornionamente gli americani fingono di disinteressarsi del Vecchio Continente per alzare il prezzo sui rifornimenti militri di cui gli europei hanno bisogno spasmodico. È il caso soprattutto dell'Italia e della Germania che “ospitano” basi statunitensi poiché entrambe ottanta anni addietro persero la guerra intrapresa contro potenze di gran lunga superiori e, durante la guerra fredda, affidarono a Washington la propria difesa per risalire lentamene la china e dimenticare le proprie responsabilità storiche. Così accade che i singoli Stati acquistino armi dagli USA per usarle in Europa e sull'Europa. I “ripensamenti” con i quali oggi Boetti Villanis prosegue il discorso avviato con la sua opera precedente invitano a ulteriori meditazioni. Lasciata cadere la petulante richiesta di “prendere le distanze” da estremismi da lui mai condivisi né professati, nel nuovo volume l’autore ribadisce la propria coerenza di “balilla” (chi non lo era da quando il giuramento di fedeltà al regime venne imposto anche ai professori universitari, il 99% dei quali lo pronunciò?), poi cresciuto monarchico conservatore nel contesto della Costituzione repubblicana. Militante di un partito, il Movimento Sociale Italiano, presente in tutti i consessi elettivi, dai consigli comunali e provinciali al Parlamento, e quindi pienamente legittimato nei diritti e nei fatti, Boetti Villanis ha alimentato l'attività politica e culturale locale e nazionale, incardinata in una “città difficile” come Torino. Lo ha fatto a viso aperto e con la riflessione sulla storia, sintetizzata nei capitoli centrali del nuovo volume.

L'Italia nelle riflessioni di Boetti Villanis

Raggiunta a fatica una parziale unità nazionale, per motivi geostorici l'Italia non si è mai potuta sottrarre al flusso degli eventi dell'Europa che (oggi molti lo dimenticano) andava dall'Atlantico a Vladivostok e comprendeva l'“Inghilterra”, come all'epoca il Regno Unito era comunemente detto, e le monarchie nordiche. In quel contesto la giovanissima Italia, sorta a Stato nel 1861 e accolta per la prima volta in una conferenza diplomatica internazionale solo nel 1867, dovette crescere rapidamente anzitutto al proprio interno (i nemici dell'unità erano tanti, finanziati dall'estero e collusi con la malavita organizzata) e anche oltre il Mediterraneo, nel quale essa è protesa. Interdetti dalla scomunica fulminata da Pio IX (il cui Stato venne debellato per dar vita al regno unitario, anche se incompleto sino al 1918) e ribadita da Leone XIII, i re, i governi e l'intera dirigenza faticarono a costruire la comunità nazionale in un Paese attardato dalla somma di arretratezza e sottosviluppo. I censimenti decennali dal 1861 in poi, uno tra i vanti del neonato Regno, che aveva urgenza di computare abitanti e risorse, danno la misura delle difficoltà che la Nuova Italia si trovò a fronteggiare, tra epidemie (il “cholera morbus” vi infuriò nel 1867 e nel 1884, mentre la pellagra e la malaria erano messe nel conto di un Paese nel quale il 50% dei nati moriva prima di compire 15 anni) e calamità naturali. Se non ci fosse stata una volontà ferrea alla sua guida, nel 1908 l'Italia non avrebbe retto alla catastrofe del sisma che devastò Reggio Calabria e Messina: caso unico in Europa. Basti ricordare che il governo dovette mandare i militari per reprimere lo sciacallaggio. Malgrado tutto, appena dodici anni dopo l'annessione di Roma, a cospetto della sfida lanciata da Parigi con il protettorato su Tunisi (1881), quell'Italia intraprese l'espansione coloniale, sia pure con mezzi inadeguati rispetto alle ambizioni, e la proseguì anche dopo la sventura di Abba Garima, in Etiopia (1 marzo 1896), partecipando, anzi, alla spedizione delle sette potenze in Cina. Su dettagliate direttive impartitegli da Vittorio Emanuele III in un incontro segreto nel Castello di Racconigi, nell'ottobre 1911 fu Giovanni Giolitti, liberale progressista (come all'epoca egli stesso si definiva), a dichiarare guerra all'impero turco-ottomano per la sovranità su Tripolitania e Cirenaica senza informarne previamente né Vienna né Berlino, cui Roma era legata da alleanza difensiva, né Londra. Nel corso di quel conflitto l'Italia sottrasse ai turchi Rodi e il Dodecanneso, con giubilo dei rispettivi abitanti. Il Regno che nel maggio 1915 entrò nella fornace ardente della Grande Guerra, sulla base di un accordo con la Triplice Intesa da esso stesso disatteso, era stato col fucile al piede quasi ininterrottamente dal 1848. Dopo settant'anni di guerre a bassa intensità, nel 1918 l’Italia uscì stremata dal conflitto ormai mondiale ma, a differenza della Russia zarista e degli imperi di Germania, Austria-Ungheria e Turchia, fu anche l'unica monarchia importante a sopravvivere nell’Europa continentale. Vittorio Emanuele III aveva motivo di andare orgoglioso delle scelte compiute. Con la Festa delle Bandiere, voluta da lui e da Giolitti, e con la tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare della Patria (1920-1921), il Re celebrò l'unità nazionale con un rito replicato in contemporanea in tutte le città e in tutti i borghi d'Italia.

Arginare il bolscevismo e ripristinare ordine, disciplina, lavoro

Come ricorda Boetti Villanis, la condotta delle sinistre (specialmente di quella estrema che “voleva fare come in Russia” ed era quindi incompatibile con le istituzioni) suscitò la risposta allarmata di chi chiedeva “ordine e disciplina”. Non erano parole di “biechi reazionari”, come spesso è stato scritto, ma di liberaldemocratici, tra cui Giolitti, che lo ribadì in tutti i discorsi parlamentari ed extraparlamentari. Lo statista cuneese ne fece l'insegna dei “blocchi” che nel 1920-1921 riportarono nei binari della legalità la maggior parte dei consigli comunali e provinciali, ma fallirono l'obiettivo supremo: porre alla Camera la premessa per governi stabili e fattivi. Con le elezioni del maggio 1921 i gruppi parlamentari crebbero da undici, quanti erano dal 1919, a quattordici. I tre governi succedutisi nei quindici mesi seguenti, il primo presieduto da Ivanoe Bonomi e i secondi da Luigi Facta (dopo il rifiuto del socialista Filippo Turati a formare il governo, propostogli da Vittorio Emanuele III), si rivelarono incapaci di risolvere la lunga crisi e superare la guerra civile strisciante in corso da anni. All’esecutivo di coalizione costituzionale guidato dal 31 ottobre 1922 da Benito Mussolini, capogruppo del Partito nazionale fascista, fondato meno di un anno prima e ancora coacervo di tendenze e di “ras”, si arrivò dunque al termine di un processo che neppure in quel momento risultò concluso. La “partita” rimase aperta anche dopo le elezioni del 6 aprile 1924, che su 535 seggi in palio videro eletti 227 deputati del PNF, molti dei quali iscritti solo di recente. Essa fu chiusa con la risposta alla diserzione delle opposizioni (democratici capitanati da Giovanni Amendola, socialisti e repubblicani, scesi al minimo storico) arroccati nel mistico “Aventino”, a eccezione dei giolittiani e dei comunisti. Quei precedenti, argomenta efficacemente Boetti Villanis, vanno ricordati per comprendere il consenso che accompagnò l'azione del governo dal 1925 al 1929, allorché, con i Patti Lateranensi, venne composta l'antica ferita del 1859-1870. A differenza di quanto asseriscono taluni (è il caso di Angela Pellicciari che ne scrive in “Il Risorgimento. Una guerra alla Chiesa in nome dell’Italia”, ed. Cantagalli) a comporre il dissidio con l'altra riva del Tevere furono massoni di lungo corso, non fascisti ma mussoliniani, come Alberto Beneduce, posto dal “duce” alla guida dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, e il già miscredente “duce del fascismo”. A consolidare Mussolini a capo del governo, molto prima del plebiscito del 24 marzo 1929, furono i quattro attentati alla sua vita e la conseguente introduzione di leggi repressive. Quello fu uno spartiacque. Occorre anche domandarsi, però, se gli altri Paesi dell'Europa occidentale avrebbero reagito diversamente di fronte a eventi analoghi. Nei quindici anni seguenti la “nazionalizzazione delle masse” funzionò, dando risultati apprezzati all'estero e ammirati persino dagli anglo-americani, ai quali poco importava che in Italia non vi fossero più libertà di associazione, di stampa e di organizzazione partitica. Ai loro occhi contava, piuttosto, che Roma saldasse i debiti di guerra e aprisse i confini alle importazioni delle loro merci.

Intervento, guerra civile e dopoguerra

Boetti Villanis ripercorre i motivi dell'intervento dell'Italia nella seconda guerra europea il 10 giugno 1940, quando il conflitto poteva ancora essere circoscritto se si fosse consentito a Parigi di chiedere l’armistizio: ciò avrebbe fermato l’occupazione della Francia meridionale da parte dei tedeschi, che l'Italia aveva già al Brennero sin dal marzo 1938. L’autore riflette anche sulla crisi dell'estate 1943 quando, ormai sicura la sconfitta, si trattava di “trarre in porto la barca”. Sulle sue valutazioni circa la resa senza condizioni del 3-8 settembre si può anche dissentire (è il caso di chi scrive), ma non si può ignorare il dramma che ne seguì nell'Italia non ancora occupata dagli anglo-americani. Questi ingannarono il governo Badoglio sulle loro vere intenzioni. Anziché liberare subito Roma e risalire immediatamente sino alla linea Livorno-Rimini, come avevano fatto credere nel corso delle trattative, preferirono fermarsi nel Mezzogiorno. In tal modo trattennero nella Penisola quante più divisioni tedesche possibile per averne di meno nella Francia settentrionale quando l'avrebbero assalita nel giugno 1944: un programma avviato prima ancora dell'attacco alla Sicilia del luglio 1943. Fu il reciproco inganno documentato da Elena Aga Rossi, ma pressoché ignorato da tanti giornalisti che si improvvisano “storici” e ricalcano vieti luoghi comuni. Sui drammatici anni 1943-1945 Boetti Villanis scrive pagine partecipi e, al netto dei “sentimenti”, equilibrate. Come sono invece indignate quelle sulla memoria artefatta della guerra civile e, di seguito, sulla narrazione prevalsa, in specie, aggiungiamo, dal 1973, quando iniziò un’offensiva storiografica che saldò rimozione e imposizione di una sorta di verità coatta. Occorre tuttavia un ulteriore sforzo di storicizzazione. Ottant’anni dopo, infatti, bisognerebbe compiere un passo oltre la demonizzazione e la condanna aprioristica del “nemico” di allora. Serve anche una visione pacata sul prezzo che l'Italia pagò con l'iniquo Trattato di pace del 10 febbraio 1947, cui il monarchico e liberale Benedetto Croce si oppose all’Assemblea Costituente con un intervento meritevole di meditazione quotidiana, anche e soprattuto da parte di quanti oggi parlano di Patria e libertà. Dalla nuove pagine di Boetti Villanis si leva dunque un “no” contro la manipolazione della verità dei fatti. Si deve aggiungere il richiamo al ruolo svolto personalmente da Vittorio Emanuele III dal 1941 al marzo 1944, allorché il governo del Regno ottenne il reciproco riconoscimento tra l'Italia e l'Unione Sovietica all'insaputa degli anglo-americani. Fu una sorta di uscita di sicurezza per rimettere il Paese in equilibrio tra le potenze vincitrici. La risposta degli “alleati” fu immediata e dura: l'imposizione al Re, sin dal 12 aprile, di passare tutti i poteri al figlio Umberto appena liberata Roma. A Vittorio Emanuele III non fu consentito di rimettere piede nella Città Eterna, quasi fosse straniero: un'offesa dinnanzi alla quale il governo Badoglio chinò la testa, contro il parere espresso da Croce nel Consiglio dei ministri (i cui Verbali sono stati pubblicati a cura di Aldo G. Ricci: opera imponente e imprescindibile per chi voglia professarsi “storico”). Boetti Villanis non esige certo che i suoi “ripensamenti” vengano condivisi dal lettore. Però sollecita l'ascolto, come ha fatto nella sua lunga militanza nella vita pubblica, e con il confronto leale, documenti alla mano, da patriota qual è.

Aldo A. Mola

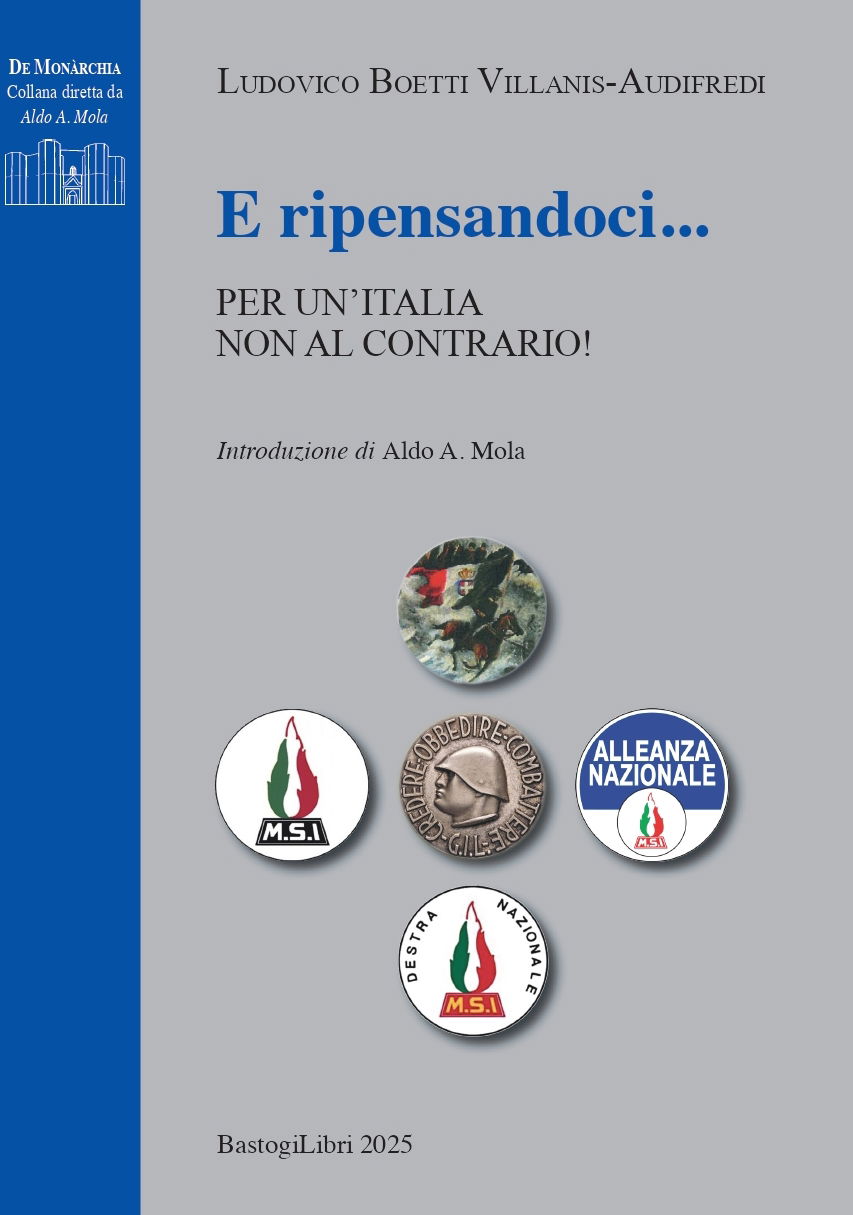

DIDASCALIA: L'avvocato e politico Ludovico Boetti Villanis, classe 1931 e la copertina del libro in cui egli propone gli emblemi del mondo politico-partitico nel quale si è riconosciuto e si riconosce. Consigliere comunale di Vercelli, per vent'anni consigliere provinciale capogruppo a Torino per il Movimento sociale italiano, deputato del collegio di Torino nella IX Legislatura, nel 1996 fu candidato al Senato nelle file di Alleanza Nazionale, Vicepresidente dell'Istituto della Real Casa di Savoia, Boetti Villanis è studioso di storia della monarchia in Italia. Il volume è “una voce”. Va letto. Implicitamente esorta ad abbassare i toni e a studiare. È quanto oggi occorre. Ascoltare l'opinione altrui non comporta condividerla. Ognuna, però, chiede rispetto. L'Italia ha una storia complessa. Ricordo Boetti Villanis in una circostanza particolare: al termine del funerale di Stato di Edgardo Sogno, comandante della “Franchi” e Medaglia d'Oro al Valor Militare. Il corteo funebre partì da casa dell'Estinto, in via Donati, e proseguì sotto il sole canicolare d'inizio agosto. Alfredo Biondi, al cui fianco camminavo, cedette al caldo. Alla spalletta del ponte che conduce alla Gran Madre attendeva Marcello Pera. Nel Tempio era raccolto Vittorio Sgarbi. Tante Italie della Tradizione liberale. Lì era anche Ludovico Boetti