CENTENARIO ROTARY DI CUNEO I ROTARIANI CUNEESI (1925-1938) “SORVEGLIATI” DAL REGIME FASCISTA

Cento anni: da Cuneo per il mondo

Il “Rotary Club Cuneo 1925” celebra il primo secolo di vita con iniziative di ampio rilievo. Dopo il concerto della Fanfara dell'Arma dei Carabinieri al “Teatro Toselli”, il dono alla città di Cuneo di un interessante Manoscritto inedito di Giuseppe Mazzini, già di proprietà del suo socio onorario Giuseppe Tardivo, e importanti “missioni” in campo sanitario, alle 15:30 del 18 ottobre, esattamente cento anni dopo la fondazione, il Sodalizio invita la popolazione al“Toselli” per un incontro culturale e un concerto dell'Orchestra intitolata a Bartolomeo Bruni (Cuneo, 1757-1821): celebre violinista, compositore, massone, rivoluzionario, bonapartista, nel 1805 tornato da Parigi per essere solennemente ricevuto nella loggia “Heureuse Union” di Cuneo, all'epoca compresa nell'Impero di Napoleone I. Con la presidenza del cardiologo Luigi Fontana e dell'industriale Daniel Gallina (l’anno “rotariano” va dal 1° luglio al 30 giugno, quindi si susseguono due presidenze in ogni anno solare), l'incontro del 18 ottobre ricorderà un secolo di Donazioni:«virtuosa missione del Rotary» – scrive il vicepresidente Luigi Salvatico – a beneficio della comunità cittadina, della Provincia Granda, del Paese e dell'umanità in generale, perché il Rotary Internationale attua “servizi” con il concorso dei Club di tutto il mondo, aggregati in Distretti. I rotariani – va tuttavia ricordato – non sempre ebbero vita facile. In Italia il primo Club fu istituito a Milano il 20 novembre 1923, un anno dopo l'avvento del governo di coalizione costituzionale presieduto da Benito Mussolini. Dal gennaio 1925 avvenne però una svolta eversiva. Capo di un governo formato esclusivamente da fascisti, Mussolini impose drastiche limitazioni alla libertà di associazione. Per prime ne furono vittime le comunità massoniche, sin dal 1923 dichiarate incompatibili con i “fasci”. Nel 1926 vennero sciolti i partiti di opposizione e i loro deputati furono dichiarati decaduti. Sopravvisse solo la pattuglia liberale di Giolitti, Soleri e Fazio. I comunisti, come Gramsci, vennero carcerati. In un regime di partito unico, un Italia il Rotary ebbe vita profondamente diversa rispetto a quella delle democrazie parlamentari (USA, Gran Bretagna, Francia...). Se ne videro le conseguenze anche nel Cuneese. Il primo Club venne fondato a Cuneo – come detto – il 18 ottobre 1925 per impulso di Luigi Burgo, evangelico, ingegnere elettrotecnico, industriale, umanista, apprezzato da Vittorio Emanuele III e da Giolitti. I suoi ventidue componenti vissero subito“sotto sorveglianza” perché una frangia esigua ma aggressiva del Partito nazionale fascista (Pnf) riteneva che i Club rotariani fossero nient'altro che logge massoniche sotto nuove spoglie, una“internazionale” misteriosa e insidiosa. Rigorosamente vietati nell'Unione delle repubbliche sovietiche e osteggiati dai partiti social-comunisti quale espressione della borghesia, i Club furono aspramente avversati dai regimi autoritari e totalitari. In Italia essi condussero una lunga e sofferta partita per la sopravvivenza, conclusa nel novembre 1938 con l'autoscioglimento, al riparo da misure repressive del governo. Quella triste decisione fu assunta negli stessi giorni dell'emanazione delle leggi antiebraiche approvate dalle Camere a metà dicembre. Dal 1927 Vittorio Emanuele III era presidente onorario del Rotary italiano. Suo figlio, Umberto di Savoia principe di Piemonte, era socio onorario del Club di Cuneo. La Camera dei deputati era elettiva e quindi anche all'estero era considerata espressione della “volontà popolare”. Anche le leggi liberticide e poi ripugnanti non vennero deliberate in solitudine dal “duce del fascismo” ma furono approvate dal Parlamento secondo le norme vigenti. In forza dello Statuto il sovrano non poteva far altro che sanzionare e promulgare. Perciò gli avvenimenti di quegli anni conservano interesse vivido e attuale. Il caso del Cuneese è particolarmente emblematico. L

ibertà di associazione e Rotariani sotto sorveglianza

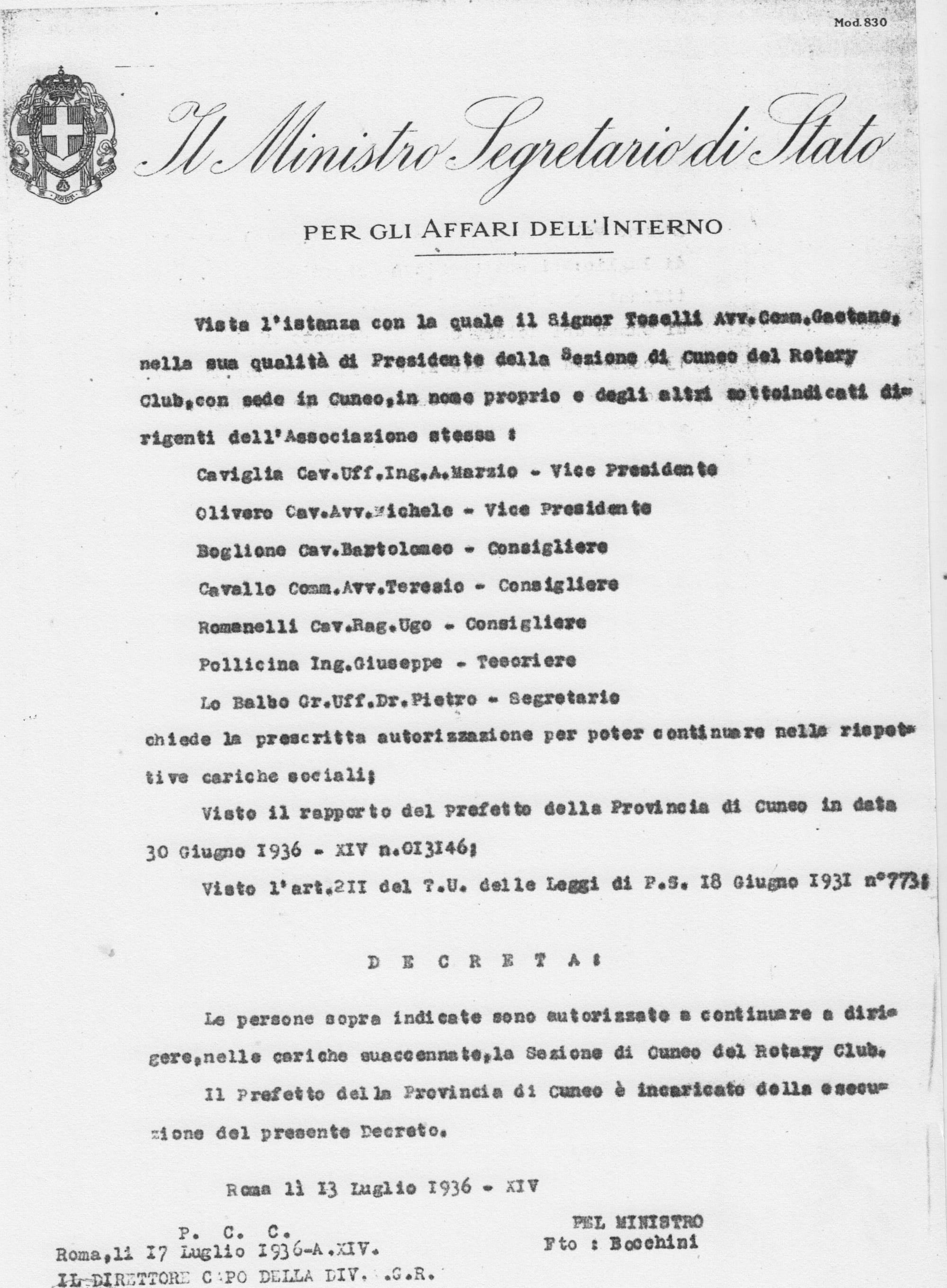

Nelle Carte dell'Archivio Centrale dello Stato (Roma), fondo Ministero dell'Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, G1, Associazioni, sono conservate varie buste sul Rotary in Italia. Ve ne sono anche sul Club di Cuneo dalla sua fondazione al 1937. Esse documentano come il Club e i suoi componenti siano stati subito sorvegliati dal regime con informazioni scambiate tra prefetti, autorità investigative e ministero per l'Interno. I suoi soci furono costretti ad adeguarsi alla legge 26 novembre 1925, n. 2029 sulla «regolarizzazione dell'attività delle associazioni e dell'appartenenza alle medesime del personale dipendente dallo Stato». Essa impose la comunicazione alle autorità pubbliche di atto costituivo, statuto, regolamento interno ed elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, sotto pena di gravi sanzioni per gli inadempienti. La legge soffocò il diritto di associazione: una delle delle tre libertà fondamentali, con quelle di pensiero e di stampa. L'articolo 32 dello Statuto promulgato il 4 marzo 1848 da Carlo Alberto di Savoia, re di Sardegna, recitava: «È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.» Da quell'anno si registrò nel regno di Sardegna, come poi, dal 1861, in quello d'Italia, la proliferazione di società di mutuo soccorso, di sodalizi culturali, sportivi, culturali, religiosi e politici, germe dei futuri “partiti”. Nessuno dei quadrumviri (Balbo, Bianchi, De Bono, De Vecchi) fu socio di un Club rotariano, a differenza di Arnaldo Mussolini e di “gerarchi” di seconda fila. Come detto, nel volgere di quindici anni il Distretto rotariano italiano terminò la sua parabola con l'autoscioglimento per non esporre gli associati a interdizione coatta, quasi fossero malfattori anziché, come erano, un’“élite” di prestigio internazionale. Il Club di Cuneo contò appena tredici anni di vita: fulgida, prestigiosa, ma sempre più assillata. Lo si coglie dalle carte del citato fondo DGPS conservato all'Archivio Centrale dello Stato. Il 29 ottobre 1925, dieci giorni dopo la fondazione del Club, il prefetto di Cuneo Osvaldo Nobile scrisse al ministro per l'Interno, Luigi Federzoni, nazionalista e massonofobo, per avere l'autorizzazione a far parte del Club tra i cui fondatori già figurava. La ottenne, ma in maniera irridente. Decidesse egli stesso se, «dato l'ambiente locale», ritenesse o meno di aderire: «Ma Cuneo è nel mondo civile!», aggiunse il ministro. In risposta a nota della Direzione Generale di PS, l'8 maggio 1926 Nobili trasmise a Roma l'elenco dei “soci” e precisò che «l’attività finora svolta dalla sezione [sic!] è apolitica ed areligosa, interessandosi soltanto ad illustrare con conferenze i problemi economici locali; finora essa ha esplicato azione completamente rispondente alle vedute del Governo Nazionale, essendo composta quasi completamente di fascisti e dalle persone più eminenti della Provincia». La realtà era diversa. Il 1° gennaio 1926 Burgo, presidente del Club cuneese, aveva ricevuto “d'ufficio” la tessera del Partito nazionale fascista dal segretario federale Daniele Bertacchi, deputato dal 6 aprile 1924. Non la respinse al mittente, ma non indossò mai la camicia nera. Era e rimase continuatore della tradizione monarchica e liberale. Il 24 novembre 1926 il prefetto riferì che nella seduta del 16 precedente i rotariani cuneesi avevano dichiarato di condividere quanto esposto dal loro presidente nazionale, Piero Pirelli, al quotidiano fascista “Il Popolo d'Italia”: anche quelli locali erano in linea con il governo. Era nicodemismo. Il 6 settembre 1927 il nuovo prefetto, Guido Pighetti, avvocato e deputato di Perugia (1921-1924), telegrafò a Roma che il Principe di Piemonte era giunto a Cuneo «per assistere seduta Rotary Club di cui è socio onorario». «S. A. entusiasticamente accolto immensa folla si è recato in municipio dove ha avuto luogo ricevimento di Camera Commercio dove ha avuto luogo banchetto offerto Rotary Cuneo. Alla partenza S.A.R. si è rinnovata calorosa dimostrazione. Nessun incidente ordine pubblico». Il 3 marzo 1928, in risposta a telegramma del Capo della Polizia Arturo Bocchini, il viceprefetto di Cuneo comunicò la composizione della «sezione rotariana cuneese», ispirata «ai più elevati principi etici estendendo le conoscenze e le relazioni con frequenti incontri ecc. ecc.». Ne erano soci il prefetto e il segretario federale del Pnf, generale Ernesto Tarditi. Però al n. 28 dei 30 rotariani della Provincia Granda, figurava «Soleri avv. Marcello, deputato, noto antifascista», accolto nel Club all'unanimità dei soci. Il prefetto Mario Chiesa (ingegnere, in carica a Cuneo dal 1° luglio 1928 al 16 agosto 1931) il 24 novembre 1928 riferì alla Direzione Generale della PS che la nomina di Soleri era stata «oggetto di commenti e di discussioni» e avrebbe potuto generare le probabili dimissioni del presidente, il conte Annibale Galateri di Genola e Suniglia, “rettore” della Provincia dopo la defenestrazione di Giolitti (dicembre 1925). Gli constava che Soleri volesse uscire dal Rotary di Cuneo, «malviso» dagli ambienti fascisti cuneesi «appunto per il fatto di raccogliere nel suo seno antifascisti ed ex massoni, o ritenuti tali». Accampando una diceria come verità acclarata, il prefetto si fece forte di una sorta di “legge sui sospetti”. Aggiunse a proprio vanto che erano risultati vani i tentativi del principe Piero Ginori Conti di ottenere l'adesione sua e del federale del Pnf al Club di Cuneo. Il prefetto ribadì considerazioni analoghe in note successive, che non meritano citazione, perché ripetitive. Negli anni seguenti il Club osservò scrupolosamente le disposizioni di legge sulle associazioni, comunicando periodicamente al prefetto la composizione del direttivo e l'elenco dei soci. A sua volta il prefetto girava le informazioni alla DGPS. Il Ministro per l'Interno volta a volta rispondeva con decreto che autorizzava «le persone sopra indicate […] a continuare a dirigere, nelle attuali rispettive cariche sociali, la sezione di Cuneo del Rotary Club». Il “rito” si ripeté nel tempo secondo le cadenze dell'“anno rotariano”, con puntuale segnalazione dei cambi al suo vertice.

Mussolini indaga; i Club sono logge sotto nuove spoglie?

Però Mussolini, tornato ministro per l'Interno dal 6 novembre 1926 (lo rimase sino al 25 luglio 1943), voleva “capire meglio” l'identità del Rotary Internazionale. In particolare intendeva accertare l'effettiva influenza della massoneria sui Rotary. L'indagine divenne più accanita, ma non più perspicua, nel 1928-1929, in prossimità del Trattato del Laterano fra lo Stato e la Chiesa cattolica, firmato l’11 febbraio 1929, e delle elezioni della Camera, tenutesi il 24 marzo successivo, sulla base della nuova legge elettorale che ridusse le votazioni a una farsa. Roma sventagliò richieste di informazioni in tutte le direzioni. Un prolisso Rapporto dell'Ufficio provinciale investigazione politica di Napoli datato 14 ottobre 1928 non ebbe dubbi. Passate in rassegna le Grandi Costituzioni del Rito scozzese antico e accettato attribuite a Federico II di Prussia, esso concluse che la massoneria non sentiva più bisogno di ritualismo, di esoterismo, di “misteri”. Mirava a modernizzarsi. Spiegò: «Il Rotary Club risponde nettamente a questi principi in quanto accentra in sé tutti i problemi spirituali ed economici e squisitamente politici dell'Evo moderno. Esso riunisce quali membri delle sue organizzazioni tutti i capi della finanza, i tecnici, i rappresentanti delle alte Banche, gli spiriti fattivi di ogni attività costruttrice, sviluppando una prassi economica utilitaria che prescinde da ogni conato romantico ed idealistico, e non suppone affatto l'atto estemporaneo di Uomini geniali e manifestazioni caratteristiche di nuove forme di politica economica ispirata a sistemi antiborghesi ed anticonservatori.» I Principi sabaudi – osservò l'anonimo autore del Rapporto – erano entrati nel Rotary per protrarre il loro dominio sull'Italia nata nel 1860. «Ma dolorosamente per essi a capo del fascismo vi è un Uomo, Mussolini, che fa paura a tutti per lo impensato procedere, l'adattamento immediato agli eventi, il calmo preparatore del domani, l'Uomo geniale che tutto nega e tutto tenta, che sente l'idea di Roma, e che soprattutto possiede gli elementi materiali della rivoluzione…» Il suo principale nemico era appunto il Rotary, «specificatamente conservativo ed europeo, specchiandosi sul modello inglese e sulle salde costituzioni di un impero monarchico», come polemicamente affermato anche dalla “Civiltà Cattolica”. I rotariani, in conclusione, non erano fascisti. Non si mescolavano alle “beghe di loggia; tuttavia costituivano l'Associazione «più pericolosa ai fini autarchici del fascismo, che qualunque setta minore». Perciò andavano tenuti sotto occhiuta sorveglianza. Il 17 ottobre 1928 l'Ambasciata d'Italia a Washington riferì al Ministro degli Esteri che i Rotary degli USA erano sodalizi «di commercianti e professionisti che non si prefiggevano alcuna finalità politica». Il discorso nettamente antifascista e anticattolico pronunciato in un Rotary da Charles Fama, autorevole e influente italo-americano, rientrava dunque nella condotta ordinaria dei Club statunitensi, aperti alle opinioni più disparate. Poco noto in Italia, Fama, amico del sindaco di New York Fiorello La Guardia e di James Zellerbach, rotariano e massone, futuro incaricato della gestione del “Piano Marshall”, nel 1930 aveva creato la società “Fides”, che pubblicò opere di massoni italiani in esilio, come Giuseppe Leti, in collaborazione con la Lega dei diritti dell'uomo. Quanto al rapporto del Rotary con la massoneria, l'autore della missiva osservò che occorreva precisare se si trattasse di quella italiana o della americana. «Certo – egli fece notare –, tra i dirigenti dei Rotary americani si trovano parecchi prominenti massoni di questo paese». Occorreva perciò esercitare un’azione opposta a quella dei massoni, che miravano a spingere i Rotary sulle posizioni della Massoneria italiana (sciolta da anni, come detto) e di quella francese. Altri rapporti molto allarmati giunsero a Roma da Paesi dell'Europa settentrionale, da Praga e dalla Svizzera. Il 3 gennaio 1929 il direttore della Polizia politica comunicò alla Direzione generale affari riservati di aver avuto da Berna la «conferma dei dubbi che noi da tempo nutrivamo su questa organizzazione. Ci risulta infatti in modo assoluto che il Rotary Club non è altro che un'organizzazione parallela alla massoneria, organizzazione che lavora mano in mano colle organizzazioni massoniche internazionali». Il 27 maggio 1929 lo stesso direttore della Pol-Pol riferì sull'esito del congresso dei venti Club rotariani elvetici svoltosi a Berna l'11-13 maggio. Il nuovo governatore Paul Dumont vi dichiarò che il Rotary «ha quale compito anche quello di combattere contro qualsiasi idea fascista e contro la penetrazione della religione cattolica e del Vaticano». Il 24 ottobre il console italiano a Lugano inviò a Roma l'elenco dei venticinque soci della neonata sezione luganese del Rotary Club: tutti liberali e massoni. «La nuova istituzione – commentò – ha destato qualche diffidenza nell'elemento conservatore che considera il Rotary Club una emanazione della Massoneria.»

Burgo “spiato” ovunque

Il Rotary, compreso il Club di Cuneo e i suoi soci, non era solo soggetto di speculazioni dottrinarie, ma anche, e soprattutto, oggetto di attenta sorveglianza. Lo documenta un lunghissimo “Appunto su Rotary e massoneria” inviato dall'Ufficio provinciale di investigazione politica di Napoli alla Divisione generale affari generali riservati. L'impressione che si ricavava dalla lettura delle riviste rotariane e dalle informazioni sulle «famose colazioni» (semplificazione della parola “agape”, banchetto massonico”) era che «il Rotary Club è la massoneria nel suo più profondo significato, spoglia di soprastrutture che gli elementi storici dal Settecento in poi gli hanno costruito intorno a guisa di una patina che è servita a nascondere il vero volto dell’Istituzione». L'autore dell' Appunto aggiunse: «Nel discorso che il Gr. Uff. Ingegnere Luigi Burgo tenne al congresso rotariano di Torino (12, 13, 14 maggio 1928) presente il Principe Ereditario che presiedette le sedute, risulta che il carattere precipuo della istituzione è la discendenza tradizionale della Muratorìa inglese quale si realizzò nelle prime logge (club si diceva allora)» promosse da «Elia Ashmole, stuardista cattolico osservante, come l'attuale presidente internazionale del Rotary, F.B. Sutton…». Passato in rassegna il discorso pronunciato in sede rotariana dal principe Emanuele Filiberto, duca d'Aosta, l'estensore dell'Appunto osservò che «il Rotary è al di fuori della Patria, nella universalità degli intenti e porta nella Patria le sue conquiste». Al termine di molte pagine di elucubrazioni, l'estensore concluse che il Rotary era «un altro centro massonico in sviluppo. Ora a questo nuovo centro massonico dovevano assolutamente aderire gli uomini che da una valorizzazione del fascismo in senso ed in modo assoluto venivano esautorati: alta industria, alto commercio, e Principi appartenenti a una Casa che solo nel (18)59 passava a capo dell'Italia. Nel Rotary essi hanno trovato le loro vie. Non è necessario cercar parole in prestito per significare le ragioni profonde di questa attività e di questa adesione». Rotary e monarchia erano bersaglio dell'ala massonofoba del Pnf, come poi si vide in modo definitivo con la Repubblica sociale italiana.

Un destino segnato

Nel 1927 Mussolini lasciò cadere l'invito ad accettare la nomina a socio onorario del Club di Milano, rivoltogli il 6 luglio dal presidente Carlo Tarlarini. L'incompatibilità tra il Rotary e il regime di partito unico era dunque nettamente prospettata dieci prima del forzato autoscioglimento del 1938: passaggio fondamentale per cogliere quella, altrettanto radicale, tra lo Stato monarchico e quello mussoliniano e comprendere che, dopo la lunga apparenza di “diarchia”, prima o poi l'Italia sarebbe arrivata al “chiarimento”. Come accadde il 25 luglio 1943.

Aldo A. Mola

DIDASCALIA: Il 17 luglio 1936 il capo della polizia, Arturo Bocchini, per conto di Mussolini, Ministro per l'Interno, autorizza il presidente del Rotary Club di Cuneo, avvocato Gaetano Toselli, e gli «altri dirigenti» a rimanere in carica «a norma delle disposizioni vigenti». Ulteriori documenti compaiono nel volume, di imminente pubblicazione, “Cento anni di Rotary Club in Cuneo, 1925-2025” (“Biblioteca Nino Aragno”) con prefazione di Luigi Fontana e Daniel Gallina, presidenti del “Rotary Club Cuneo 1925” nel Centenario del Club.