L'ALBERO DELLA VITA

L'abete valmairino in Piazza San Pietro Da qualche giorno la Provincia Granda campeggia in Piazza San Pietro, cuore della Città del Vaticano, con un vistoso frutto della sua terra: l'abete di circa 27 metri lì traslato da Macra. Fa il paio con quello proveniente da Greccio, diocesi di Rieti, per ornare il presepe vaticano a ricordo di quello allestito da San Francesco d'Assisi per il Natale del 1223. Sono trascorsi otto secoli da allora, ma la tradizione perdura e prevale sulla polverizzazione della memoria e l'impoverimento del sacro. L'abete approdato a Rom dalla remota Valle Maira suscita molte riflessioni sul legame profondo tra la Città Eterna e le Alpi del Mare e specialmente il Cuneese. Le sue valli hanno dato nei tempi ecclesiastici insigni. Tra i recenti e intramontabili basti il dronerese gesuita Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa della Santa Sede. L'imponente abete valmairino, altra cosa dallo “spennacchiotto” anni addietro collocato dall'amministrazione capitolina in Piazza Venezia, insegna che nelle Alpi gli alberi fanno sul serio. Sono una sfida quotidiana alle condizioni climatiche e orografiche più difficili. Crescono e svettano nel tempo ma anch'essi prima o poi giungono al capolinea. E' il caso dell'abete valmairino che per un mese dominerà Piazza San Pietro. Come, a scanso di polemiche, si è affrettato a far sapere il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il suo abbattimento era programmato da tempo perché, ormai cinquantenne e “alterato”, si avviava a divenire un pericolo. Così, col suo fusto alto e ardito, la sua chioma dal diametro di 12 metri alla base e un peso stimato di 6,5 tonnellate, ha messo tutti d'accordo: gli abitanti di Albaretto Macra che si offrirono di dotare il Vaticano dell'albero simbolico per il Natale 2023, il vivaio di Villar San Costanzo, celebre per il parco naturale dei “Ciciu” e la parrocchiale di San Pietro in Vincoli (più “romana” non si può), che ha fornito 7.000 stelle alpine per simulare l'effetto neve, e i destinatari dell'omaggio, “messaggio ecologico”, come ha osservato l'assessore regionale Icardi. L'abete valmairino, ora romano di adozione, manda altri taciti messaggi. Anzitutto a chi non le conosca o le abbia percorse solo di fretta suggerisce di perlustrare le valli del Cuneese, tra le quali la Maira (o Macra), senza offesa per le altre, è meritatamente celebre per le serpentina dei borghi di fondovalle, da San Damiano (ne provennero, come nulla fosse, i Giolitti, gli Einaudi, i Soleri...) a Stroppo, sino ad Acceglio e a Saretto, ove il 31 maggio 1944 vennero stretti gli accordi tra resistenti italiani e francesi (ne ha scritto Marta Arrigoni in un sontuoso volume fresco di stampa), e quelli arrampicati sui suoi fianchi, come l'inarrivabile Elva da un canto, Marmora e le tante Macra dall'altro. Senza entrare nella controversa origine della sua denominazione e dei tanti toponimi della valle, balza all'attenzione che sotto il profilo amministrativo il suo territorio appartiene al circondario di Cuneo dall'istituzione del franco-napoleonico Dipartimento della Stura, corrispondente alla futura Provincia di Cuneo, mentre sotto il profilo ecclesiastico rimane compreso nella diocesi di Saluzzo, istituita il 29 ottobre 1511 da papa Giulio II, che ne creò vescovo suo nipote, Giovani Antonio della Rovere, ventiduenne e neppure sacerdote. Erano i tempi di Ludovico II e della sagace Margherita di Foix, quando il Marchesato era all'apice della fortuna. Li rievoca il vescovo Cristiano Bodo, che fa notare la continuità tra l'abete valmairino e il magistero di papa Francesco esercitato anche attraverso costituzioni apostoliche ed encicliche (come Laudato si’) dedicate alla salvaguardia dell'ambiente.

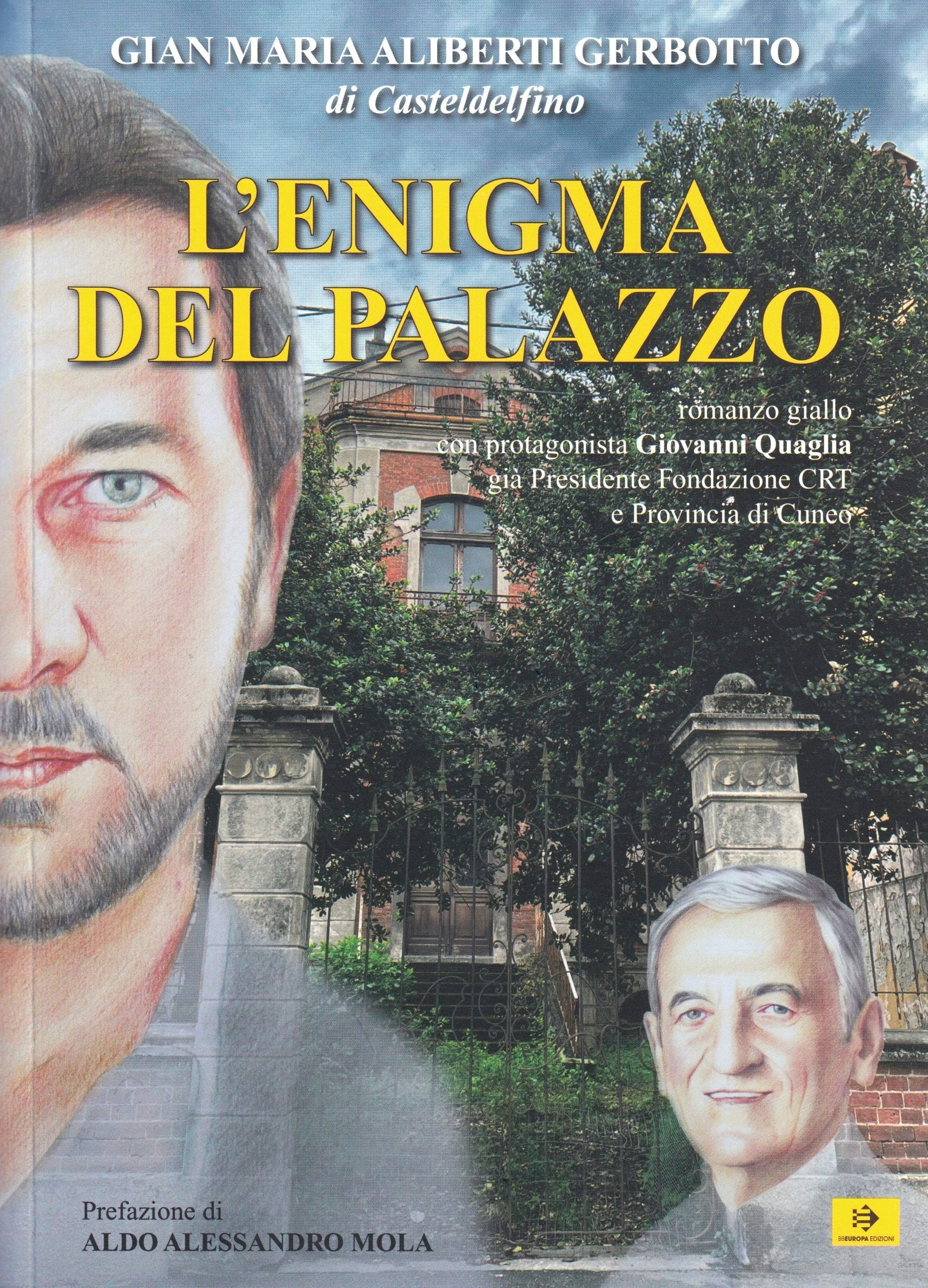

Saluzzo segreta nel nuovo romanzo di Gian Maria Aliberti Quasi con presentimento dell'intreccio tra grande e piccola Storia, tra le cronache dei luoghi e il flusso del tempo, è da poco in libreria il nuovo romanzo storico di Giovanni Maria Aliberti Gerbotto di Casteldelfino, L'enigma del Palazzo (BB Europa edizioni, 2023), dichiaratamente scritto “da un'idea di Erica Pellegrino” e pubblicato con il concorso di tanti amici dell'Autore, da Marco Lamberti al fotografo Davide Tolis ed al cartellonista Franco Giletta, cui si deve la copertina. Lo “scribacchino”, come con calibrata autoironia Gian Maria Aliberti si definisce nel nuovo romanzo, colpisce ancora. Nell'esordio fa ripescare dalle acque del Po, ai Murazzi di Torino, il corpo di Giovanni Quaglia, che, già consigliere regionale, presidente della Provincia di Cuneo e poi della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, da Grande e Pio Elemosiniere ha accettato di recitare la parte. Nelle pagine seguenti chiama a raccolta personaggi di fantasia e la folla degli amici di sempre come Giovanni Battista Ballarino, “il gioielliere del Re”, per dar corpo a un’arzigogolata favola dal finale probabilmente lieto, anche se di Quaglia nel corso del romanzo si perde memoria. L'Autore gioca a rimpiattino con il lettore. Poiché un ramo dell'indagine sulle cause della misteriosa “scomparsa” del Presidente per antonomasia riguarda il suo interessamento per un antico edificio saluzzese, Aliberti dirotta le indagini e quindi il racconto da Torino alla plaga per lui più familiare e congeniale: la Proincia Granda, già scenario di tante sue precedenti opere. E lì campeggia personaggi cari al suo stile narrativo di poligrafo rapido e accattivante. Ne è esempio lo scaltro maresciallo dei carabinieri Siviero, sempre pronto a carpire e a far proprie le intuizioni altrui, a cominciare da quelle dell'onnivoro brigadiere Seminara. Protagonista anche in questo romanzo, come già in L'asta del tartufo incentrato sull'onnipresente Federico Borgna, sindaco di Cuneo e presidente della Provincia, il “maresciallo”, icona della letteratura e della cinematografia postbellica, non esita e rivolgersi al “caro Gian Maria” appellandolo “imbrattacarte dalla penna facile”, imperversante non solo in quotidiani e settimanali nazionali ma soprattutto a beneficio dei fogli locali, e si merita una risposta che è capolavoro di ambiguità: “Ma se sai bene che non ho mai scritto di cronaca, in vita mia. Solo spettacolo. E per di più sai bene che non faccio più il giornalista. Ora sono un semplice professore di provincia. Insegno Cittadinanza [maiuscolo nel testo], diritto, alle superiori, forse non ricordi che ho fatto legge...”. Ove chi si laurea in giurisprudenza suona come colui che “fa le leggi”: un Numa Pompilio, magari completo di più o meno attendibile Ninfa Egeria. La memoria della giurisprudenza diviene buon pretesto per evocare nel romanzo avvocati saluzzesi (alcuni facilmente individuabili, altri proposti alla sagacia del lettore) e lo studio notarile in pieno centro nel quale il maresciallo Siviero irrompe con il sempre vorace brigadiere Seminara dopo essersi fatto annunciare dalla sirena a tutto volume: motivo di sgomento e di insoddisfatta curiosità in una cittadina che da secoli si affaccia su unica via, spartiacque tra “casco antiguo” e contado. Rovello inesausto di Gian Maria Aliberti, sorridente a cinquantun anni come ne avesse trenta di meno, a ben vedere è soprattutto la sua città di elezione, Saluzzo, “dove tutti sanno tutto di tutti e dove chiunque viene sottoposto a immediata radiografia sociale e psicologica, senza trascurare i commenti sulle possibili eredità imminenti o future, dato che ogni vincolo di parentela di ogni passante è noto, alla attenta cittadinanza”. Una città immobile e...immobiliare, pronta a riciclarsi nei secoli e ben nota per le esposizioni d'arte e antiquariato, nate come mostre di mobili grazie al celebre Amleto Bertoni, sarto, arredatore, artefice dell'artigianato aulico, meritevole di far da esca alla fantasia di Aliberti. Quel reticolo nasconde innumerevoli storie e altrettante leggende, una fantasmagoria di minute realtà avvolte in nuvole cangianti di indistricabili congetture, non sempre generose, anzi assai spesso intrise di pettegolezzi e malignità. È il recinto della “città vecchia”, uguale in tutt'Italia, nei romanzi di Leonardo Sciascia e nelle lievi geometrie di Italo Calvino, popolata di palazzi “antichi”: un intrico di volumi che si sono addossati nei secoli e con Saluzzo formano uno tra i tessuti urbani “da cartolina” più suggestivi non solo del “Vecchio Piemonte” ma del Bel Paese. Valga d'esempio il celebre quadro di Carlo Pittarra (1835-1891): celebrazione del fasto della “saluzzesità”. Come si legge in Saluzzo. Un'antica capitale, di autore anonimo ma con dotta prefazione di Gianni Rabbia, all'epoca presidente della Fondazione della locale Cassa di Risparmio (Roma, Newton Compton, 2001), alle soglie del Terzo millennio Saluzzo ha più o meno lo stesso numero di abitanti di quando cessò di essere la città i cui Signori battevano moneta e finì preda prima dei francesi e poi dei duchi di Savoia, che si affrettarono a sostituirvi le insegne e persino i santi. Non solo. Verso la collina Saluzzo ha ancor oggi la stessa linea di confine di fine Quattrocento: la stradina ciottolata di Santa Chiara che sale alla fontana della Drancia, dirimpetto al Castello, e prosegue, con altro respiro, verso San Bernardino, sepolcreto del conte-scienziato-mago Giuseppe Angelo Saluzzo di Monesiglio e dei suoi inarrivabili figli: Roberto, Annibale, Cesare e Diodata, la poetessa che in piena Restaurazione osò cantare Ipazia, la filosofa straziata dai “cristiani”.

Le bacche dell'albero misterioso Con abile guizzo creativo il giornalista-scrittore, cittadino onorario di Casteldelfino, in quello spazio incantato avvia il lettore alla scoperta del “segreto” che origina il romanzo: perché mai una scombiccherata combriccola di saluzzesi senza special nomea avesse creato addirittura una società per procacciarsi il diruto palazzo che il mecenatesco Giovanni Quaglia voleva salvare dalla rovina, restaurare e donare alla cittadinanza, sempre bisognosa di spazi per libero confronto culturale. Ufficiale al merito della Repubblica, Eques di vari Ordini anche religioso-cavallereschi e insignito di una onorificenza vaticana su impulso di monsignor Cristiano Bodo, vescovo di Saluzzo (protagonista del suo romanzo Omicidio al Vescovado), riecheggiando venturose iniziazioni Gian Maria Aliberti narra le erculee novelle fatiche affrontate dal maresciallo Siviero e dal brigadiere Seminara alla ricerca del saluzzese Graal: “Superarono tre grandi stanze e due più piccole con il soffitto un poco spiovente poiché evidentemente assecondavano l'inclinazione del tetto. Giunti alla terza stanza di quel gruppo di piccoli vani, s'imbatterono in una stanza senza sbocco”. Per un istante si sentirono in gabbia. Era il fallimento della loro indagine? Se si fossero arresi forse avrebbero avuto “un posto da vigilantes alla Fiat” che (scrive Aliberti, che forse ne conobbe più di uno) “per un ex carabiniere si trova sempre”. Non cedettero: “quella partita andava giocata e vinta”. Al centro della parete si ergeva un vecchio schedario di legno, con una grande saracinesca”. Lo forzarono e scoprirono... Che cosa? Essa celava l'accesso al luogo incantato, ove vegetava la pianta fatata, dalle bacche estasianti. A quel punto, come non evocare il celeberrimo architetto di giardini Paolo Pejrone, presidente dell'Associazione di storia e arte di Revello, noto in tutta Europa, per saggiare quel frutto portentoso? Come sempre quando si narra di un “giallo”, lasciamo al lettore l'esplorazione della storia e richiamiamo l'analogia tra la Pianta (o Mappa) topografica della Città e l'arcana salvifica Pianta (trasfigurazione vegetale del Vitriol), agognata dai suoi cultori. Essa rimanda a quelle che circondano la Fontana della Giovinezza affrescata nel Castello della Manta, anzi la Fontana stessa, scaturigine di eterna giovinezza e celebrazione della vita, lungi dai toni lugubri, detestati dai Carmina degli antichi goliardi: rappresentazione non di una piccola gara tra “politici” d'antan (come qualcuno ora ipotizza) ma dell'eterno duello tra la bellezza della Vita e lo squallore della Morte. In un romanzo molto profano, Gian Maria Aliberti scioglie un inno alla Natura naturans, alla ri-generazione. Esorta a moltiplicare giardini e alberi e fiori anche nei “centri storici”, negli antichi borghi, ovunque possa germogliare la Vita. E, alla disperata, a collocare almeno provvisoriamente un Albero per ravvivare una piazza lastricata come l'abete valmairino al centro di quella di San Pietro a Roma, abbracciata dal Colonnato di Bernini e aperta all'Universo.

Aldo A. Mola

Didascalia: La copertina di L'enigma del Palazzo di Gian Maria Aliberti. Lo scorcio di Saluzzo è dominato dal profilo dell'autore e dal ritratto di Giovanni Quaglia. Classe 1972, onusto di insegne cavalleresche della Repubblica e vaticane, giornalista da vent'anni, laureato in legge, carabiniere (dopo il “servizio” lo si è per sempre), giornalista e docente a Cuneo, Aliberti ha collaborato a quotidiani e settimanali nazionali e a numerosi programmi televisivi. Da quelle esperienze ha tratto libri di ampio successo, quali Visti da vicino (pref. di Alain Elkan) e Il vippaio (pref. di Maurizio Costanzo). Tra i suoi romanzi L'Ordine del Vero (pref. di Roberto Giacobbo), La brava gente (pref. di Alessandro Meluzzi), La piena assassina (pref. del colonnello Mario Giuliacci), con protagonista il banchiere Beppe Ghisolfi. Presentato a Saluzzo lo scorso 23 novembre da mons. Bodo e da Giovanni Quaglia, venerdì 1° dicembre il romanzo di Aliberti sarà illustrato al Circolo “ 'lCaprissi” di Cuneo, presieduto da Franco Civallero, ancora da Quaglia e dal presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo.